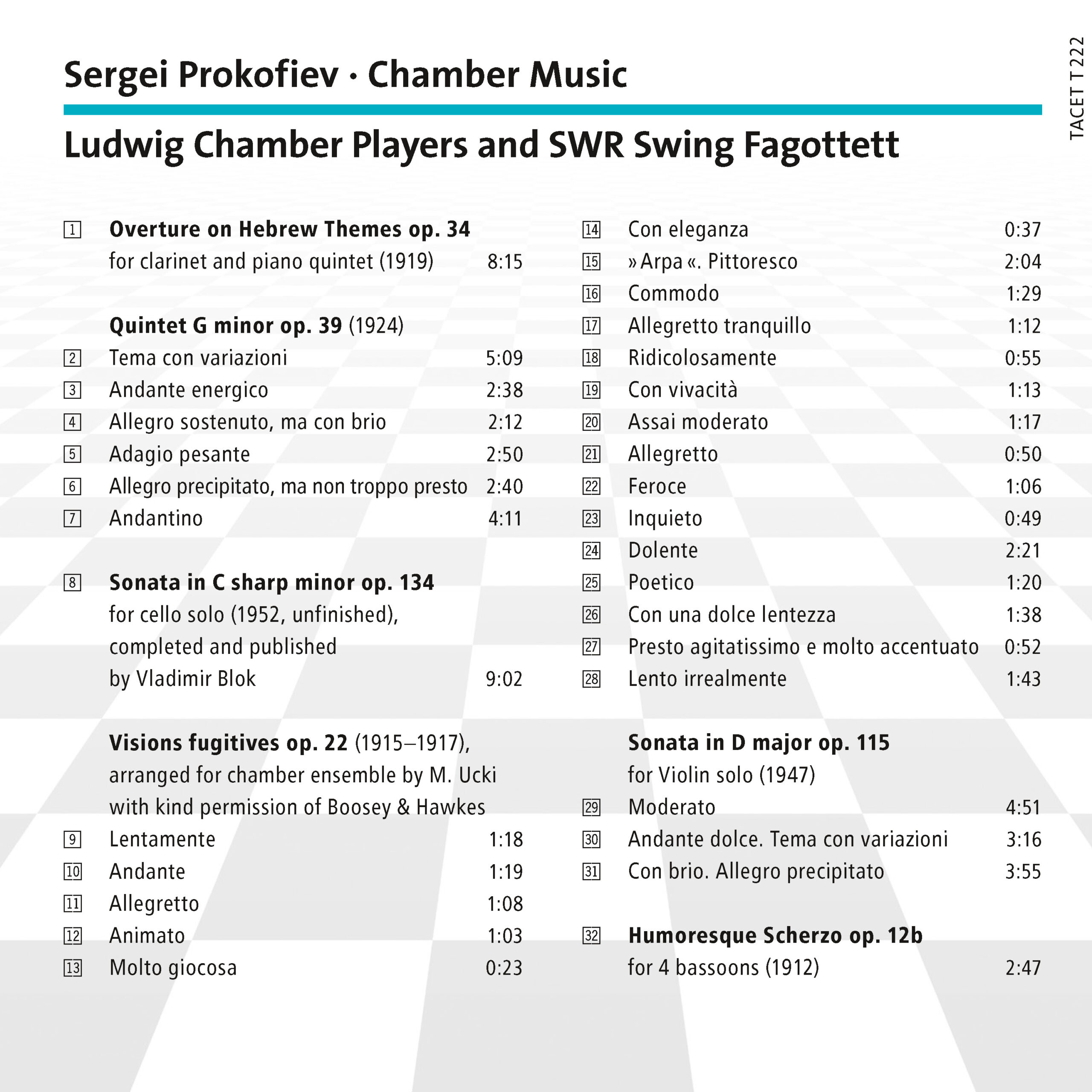

222 CD / Sergei Prokofiev: Overture on Hebrew Themes and other chamber Music

Beschreibung

Der Klarinettist Dirk Altmann kam auf mich zu und fragte, ob ich Lust hätte, das Quintett von Sergej Prokofieff aufzunehmen. Ja, hätte ich, denn ich kenne die Ludwig Chamber Players von anderen Aufnahmen und weiß, wie gut sie sind. Aber was dazu nehmen? Das Quintett dauert nur eine Viertelstunde. Was gibt es denn noch für Kammermusik von Prokofieff? So gingen wir auf die Suche.

Herausgekommen ist nun dieses Kaleidoskop von Prokofieffs Kammermusikschaffen zusammen mit einer wunderschönen neuen Instrumentierung der Flüchtigen Visionen für 10 Instrumente des Pseudonyms M. Ucki. So wechselhaft, stilistisch wie kompositionstechnisch, sind wohl nur wenige Komponisten gewesen. Ungenierte Kühnheiten wie etwa gleichzeitig erklingende verschiedene Phrasierungen und Lautstärken derselben Melodiefolge wechseln mit konventionell erscheinenden Elementen. Stellen von atemlos machender Virtuosität und Kühnheit von der einen Seite kontrastieren mit entrückten, zarten und melancholischen Stimmungen von der anderen Seite eines Menschen, der wahrscheinlich immer zwischen allen Stühlen saß und nirgendwo richtig zu Hause ankam. Ein zu früh gekommener Kosmopolit. Und dazwischen immer wieder neue seltsame Harmonien und dieser typische sarkastische?, resignierte?, unerbittliche? Rhythmus, der so gut zur russischen Geschichte des 20. Jahrhunderts passt. Ein Abenteuer.

6 Bewertungen für 222 CD / Sergei Prokofiev: Overture on Hebrew Themes and other chamber Music

Du mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.

Fanfare Magazin –

-> Originalrezension auf Englisch

Prokofjew hat im Vergleich zu Schostakowitsch vielleicht nicht viele Kammermusikwerke geschaffen, aber diejenigen mit Holzbläsern sind pikant und entzückend. Diese unterhaltsame Sammlung der Ludwig Chamber Players – der Name ist eine Hommage an Beethoven – beginnt mit den beiden bekanntesten Werken, der ansteckenden Ouvertüre über hebräische Themen und dem viel moderner klingenden Quintett op. 39. Die Ouvertüre aus dem Jahr 1918 ist für Klavierquintett und eine Klezmer-Klarinette besetzt; Viel hängt davon ab, wie sehr der Klarinettist einem authentischen Klezmer-Spieler ähneln möchte. Hier liegt der Schwerpunkt von Dirk Altmann eher auf der Koboldheit, dem schnellen Tempo und der nicht allzu starken Anlehnung an das Jüdische der Melodien, womit ich eine Kombination aus Nostalgie, Schtetl-Atmosphäre und klagendem Wehklagen meine.

Schostakowitsch fühlte eine tiefe Verbundenheit mit der russisch-jüdischen Kultur und ihrer tragischen Not während des Zweiten Weltkriegs, doch Prokofjew ließ sich einfach von einem Auftrag inspirieren, der ihm zuteil wurde, als er in New York lebte. Der Klarinettist Simon Bellison vom New York Philharmonic lieferte tatsächlich die Melodien, und Prokofjew entwarf das gesamte Stück an einem Tag. Diese neue Lektüre ist ziemlich fesselnd.

Das Gleiche gilt für die Lesung des Quintetts durch die Ludwigs, die aus sechs stark kontrastierenden Sätzen besteht und aus dem Jahr 1924 in Paris stammt. Die Programmnotizen betonen den „radikalen“ Stil und weisen darauf hin, dass das Quintett, das ursprünglich als mögliche Ballettmusik in Auftrag gegeben worden war, direkt der heftigen Zweiten Symphonie vorausging. Ich finde, dass der schockierende Modernismus des Stücks deutlich nachgelassen hat. Die hervorstechendste Qualität der Partitur ist neben ihrer oft düsteren Stimmung die ungewöhnliche Besetzung mit Oboe, Klarinette, Violine, Bratsche und Kontrabass. Die wahre Überraschung auf dem Programm sind die genialen Orchestrierungen von Prokofjews „Visions fugitives“, dem französischen Titel für 20 Klavierminiaturen, die er zwischen 1915 und 1917 komponierte; Sie wurden vom Komponisten 1918 uraufgeführt, einen Monat bevor er nach New York aufbrach. Da viele russische Pianisten eine Affinität zu diesen Stücken empfinden, die in den Programmnotizen als unverwechselbar und äußerst individuell bezeichnet werden und die gesamte Bandbreite von Prokofjews Klavierstil einfangen, ist es meine Schuld, dass ich nie viel auf sie reagiert habe. Aber die überraschend farbenfrohen Arrangements für 10 Instrumente (Streicher, Holzbläser, Horn und Harfe) von M. Ucki, einem Pseudonym, faszinierten mich. Jede Miniatur erhält ihre eigene Instrumentalfarbe, die von Tuttis für das gesamte Ensemble bis hin zu Solo-Oboe oder Flöte mit Harfe und allem dazwischen reicht. Ucki ist geschickt darin, die Instrumentierung an die Stimmung anzupassen, die Prokofjew erzeugen möchte, und das Ergebnis ist durchaus überzeugend.

Da die Visions-Flüchtlinge aus Russland stammten, schließt sich der Kreis, als Prokofjew 1936 schließlich als ständiger Einwohner nach Hause zurückkehrte, nachdem er in Paris und Amerika eine frustrierende Mischung aus Erfolg und Gleichgültigkeit erlitten hatte. Um seine letzte Phase darzustellen, erhalten wir drei angenehme, eher vernachlässigbare Werke. Die Sonate in D-Dur aus dem Jahr 1947 war ursprünglich für Solovioline geschrieben, wurde jedoch von einem anerkannten sowjetischen Musikinstitut als studentisches Werk zur unisono Aufführung durch Violingruppen akzeptiert. Der kranke und erschöpfte Prokofjew erhielt in seiner letzten Phase neue Inspiration durch den 36 Jahre jüngeren Mstislaw Rostropowitsch. Eine geplante Sonate für Solocello, die 1952 begonnen wurde, wurde nie fertiggestellt, so dass nur der erste Satz übrig blieb, der im Durchführungsteil aufhört. Unter Verwendung der erhaltenen Skizzen wurde der mit „Andante“ bezeichnete Satz von Wladimir Blok nach Prokofjews Tod im Jahr 1953 vollendet. Soweit ich das hören kann, ist es eine eintönige Angelegenheit, wird aber hier von einem namentlich nicht genannten Solisten einfühlsam aufgeführt; Auch in der Violinsonate wird niemand namentlich genannt. (Die Website von Tacet ist ebenfalls nicht bekannt, daher vermute ich, dass es vertragliche Probleme gab.) Wir schließen mit dem kurzen, scherzhaften humoresken Scherzo für Fagottquartett. Wie könnte es nicht scherzhaft sein, wenn Fagotte im Spiel sind und die Interpreten sich Swing Fagottet nennen?

Abgerundet wird das Paket durch erstklassige Tonaufnahmen und fachkundige Programmnotizen, die Prokofjew auf seinen Wanderungen begleiten, und überzeugt in jeder Hinsicht. Es gibt genug sehr gute Musik, um die Werke auszugleichen, die die meisten Hörer wahrscheinlich nur einmal erleben werden.

Huntley Dent

American Record Guide –

Prokofieff schrieb während seiner gesamten Karriere Kammermusik, wenn auch nie viel davon; und dieses aufschlussreiche Album zeigt deutlich seine wechselnden Stile. Das Programm beginnt mit einer Ouvertüre über hebräische Themen aus der New Yorker Zeit des Komponisten. Voller melodischer Einfälle und erfreulicher Soli erfreute es sich schon immer großer Beliebtheit, obwohl Prokofieff es für zu konventionell hielt. Der flotte Anfang klingt ein bisschen wie einheimische Musik aus „Fiddler on the Roof“ – ich meine das als Ergänzung. Das Stück hat auch Momente berührender Lyrik.

Das Quintett von 1924 ist der avantgardistische Prokofieff, weniger einschmeichelnd, aber keineswegs entfremdend. Ich habe kürzlich eine hervorragende Aufführung mit Spielern des New York Philharmonic gehört und bin immer noch von der schieren Seltsamkeit des Werks erschüttert, insbesondere vom schroffen Bass-Solo zu Beginn in II und dem heftigen Schnitt im Allegro precipato. Es ist schön, es in dieser flotten Aufführung noch einmal zu hören, auch wenn es schwierig ist, das Stück einzuordnen.

Es gibt auch faszinierende Leckerbissen, darunter eine unvollständige Cellosonate, elegant gespielt von Gen Yokosaka; ein verrücktes humoristisches Scherzo für vier Fagotte mit einem traurigen Trio; und ein kammermusikalisches Arrangement der Visions Fugitives von M. Ucki. Die Sonate für Solovioline aus dem Jahr 1947, die Kei Shirai mit großer Verve spielte, wurde unter sowjetischer Aufsicht geschrieben, daher ist sie richtig melodisch und einfach: Man könne, so glaubten die Behörden, die Gehirne tugendhafter sowjetischer Arbeiter nicht belasten. Und Prokofieff war durchaus in der Lage, einschmeichelnde Melodien zu schreiben.

Alle Darbietungen sind lebendig und einnehmend, unterstrichen durch eine warme Aufnahme. Die Ludwig Chamber Players gibt es zwar erst seit 2013, doch sie etablieren sich rasch als erstklassiges Ensemble. Die Hinzufügung der exotischen „Swing Fagotteta“ für das Fagott-Scherzo rundet das reizvolle Bild ab.

Jack Sullivan, American Record Guide

klassik.com –

–> zum Originalartikel

Mit einer raffiniert zusammengestellten Werkauswahl führen die Ludwig Chamber Players und das SWR Swing Fagottett durch unterschiedliche Schaffensphasen Prokofjews. Die Interpretation zeugt von hoher musikalischer Ausdruckskraft und klanglicher Vielfalt.

My Classical Notes –

–> zur Original-Kritik

Was auf dieser Aufnahme zum Vorschein kommt, ist diese erstaunliche Gruppierung von Prokofjews kammermusikalischem Schaffen, zusammen mit einer wunderschönen neuen Instrumentierung der „Visions Fugitives“ für 10 Instrumente.

Wir hören Stücke von großer Virtuosität und Kühnheit auf der einen Seite, denen auf der anderen Seite zarte und melancholische Stimmungen gegenüberstehen, von einem Komponisten, der wohl immer zwischen zwei Stühlen saß und nirgendwo ganz zu Hause war.

Hank Zauderer, My Classical Notes

Klassik heute –

–> zur Originalbesprechung

Niemanden wird es überraschen, dass sich „die Ludwig Chamber Players (LCP) … in kurzer Zeit als eines der führenden Kammerensembles auf den internationalen Konzertpodien etabliert“ haben: Diese biographische Binsenweisheit hätte mangetrost aus dem Beiheft hätte weglassen dürfen. Und das umso bereitwilliger, als uns das vorwiegend heitere Programm einen prächtigen Prokofieff präsentiert, der die x-ste Vervielfältigung der Floskel wahrhaftig entbehrlich macht.

Ob das fröhliche „Haidl-Daidl” der hebräischen Ouvertüre oder das frech knatternde Scherzo der vier Fagötter, ob die lupenrein vorgetragene Solosonate für Violine aus den Jahren der sowjetischen Volkstümlichkeit oder das zischende, pfeifende, grunzende und prasselnde Quintett aus der Zeit der zweiten und dritten Symphonie – alles ist mit echtem Spaß an der Spielfreude vorgetragen und klanglich exzellent eingefangen. Dasselbe gilt für das Fragment der Cellosolosonate und vor allem für die „Flüchtigen Visionen”, die hier erstmals in einem kammermusikalischen Arrangement zu hören sind. Ich werde zwar weiterhin die Originalfassung bevorzugen, weil die luftigen Substanzen für mich nur durch das sensible Anrühren der Tasten ihren Aggregat- und Spannungszustand behalten; doch es ist nicht zu leugnen, dass auch diese kleine, feine Bonbonniere fantasievoll gemacht und trefflich realisiert ist. – Webern möchte ich von der Truppe mal hören. Das müsste ein Knüller werden …

Rasmus van Rijn

Pizzicato –

–> zur Originalkritik

Grandiose Prokofiev-CD, musikalisch und klanglich

Wenn es darum geht, ein Kammermusikensemble von rund einem Dutzend Musikern so aufzunehmen und abzumischen, dass ein Ganzes entsteht, in dem man klar und deutlich und ohne jede klangliche Verfälschung jedes Instrument hört, ist Andreas Spreer von Tacet der richtige Mann. Er macht dieses attraktive Kaleidoskop von Prokofievs Kammermusikschaffen ebenso sehr zu einem Genuss wie die Musiker, die es spielen. Der hochaufgelöste Klang ist selbst in der CD-Fassung direkt sensationell.

Doch seien wir ehrlich: die ‘Ludwig Chamber Players’ und ihre Gäste sind Prokofiev-Interpreten allerersten Ranges.

Ihre Interpretation des Quintetts op. 39 für Oboe, Klarinette, Violine, Viola und Kontrabass, der Ballettmusik ‘Trapez’ entnommen, ist darstellerisch so gut gemacht, dass auch der Hörer, der nichts über die Herkunft des Stückes weiß, es unweigerlich mit Zirkusleben in Verbindung bringt. Selten hat man das Eigenwillige und Clowneske in einer so spannenden Interpretation gehört wie hier.

Etwas ganz Feines ist auch die Bearbeitung des Klavierwerkes ‘Visions Fugitives’ für ein zehnköpfiges Kammerensemble. Wer auch immer dieser M. Ucki sein mag, der dafür verantwortlich zeichnet, er zeigt viel Gespür für genuinen Prokofiev-Klang und das Flüchtige der Komposition. Und die Ludwigs setzen es wunderbar und mit viel Raffinement um.

Ein Schmankerl der besonderen Art beendet die CD, die kurze ‘Humoreske Scherzo’ für vier Fagotte, brillant dargeboten vom ‘SWR Swing Fagottett’.

Unsere Supersonic-Auszeichnung soll die Musiker ehren, aber ganz gewiss auch Tonmeister Andreas Spreer.

Remy Franck