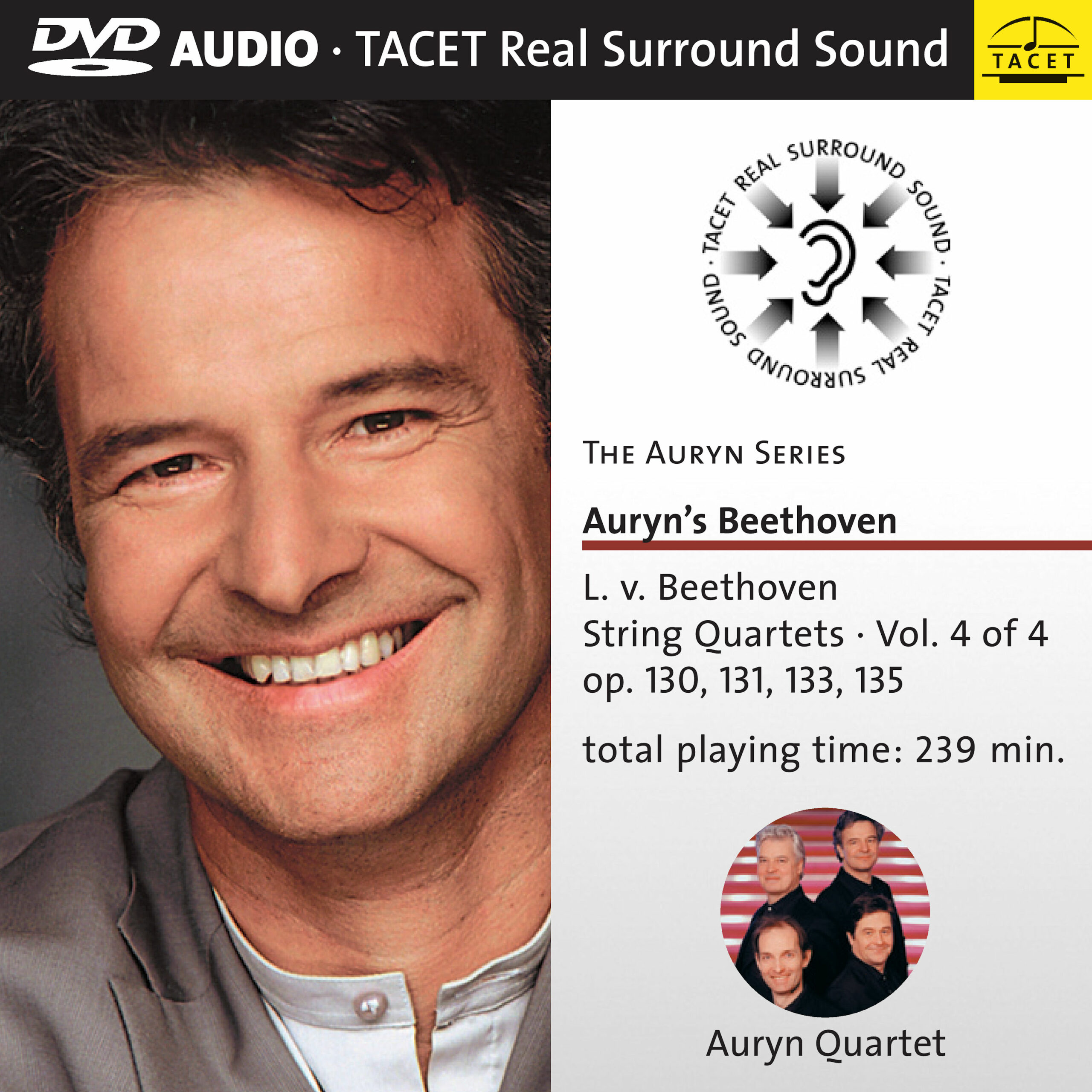

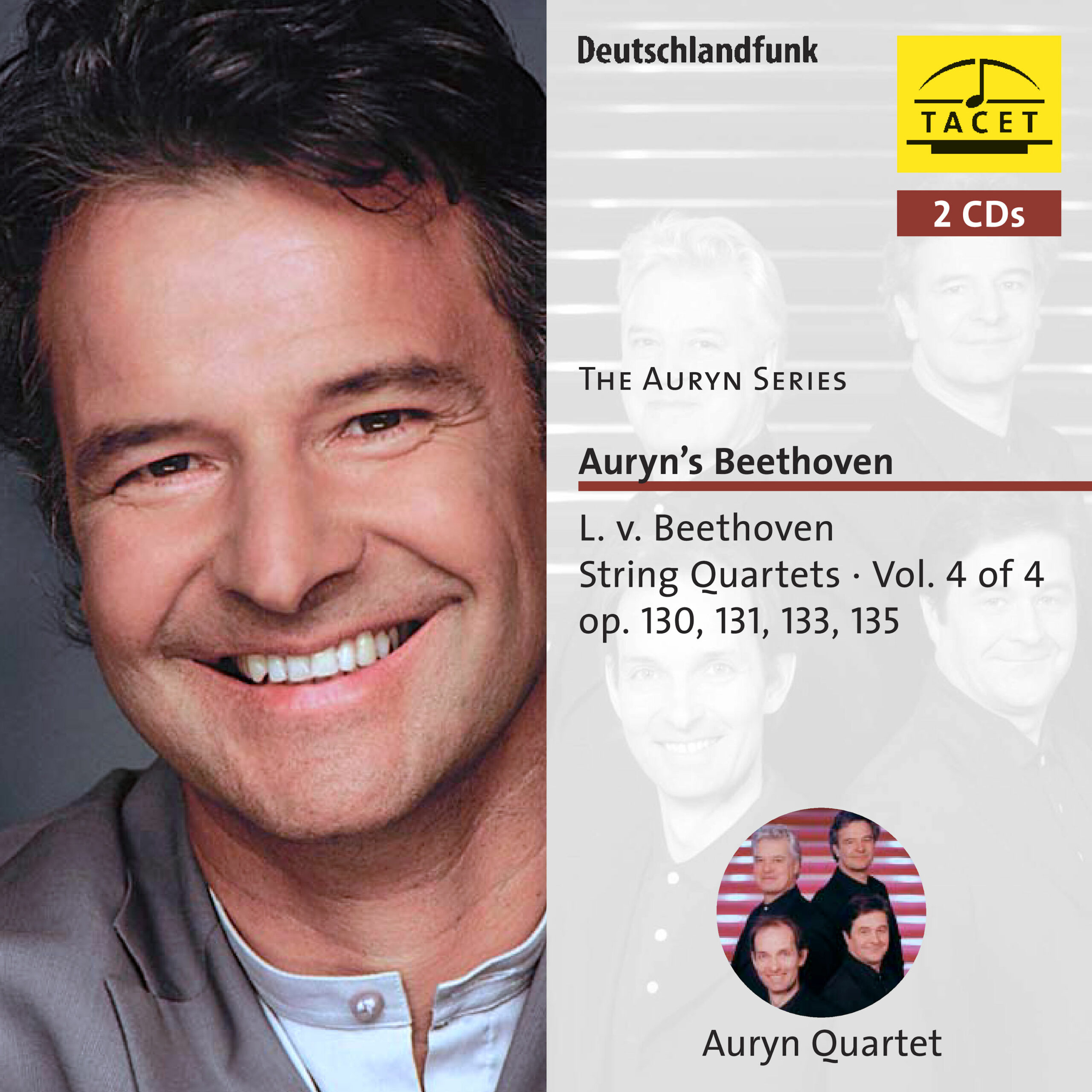

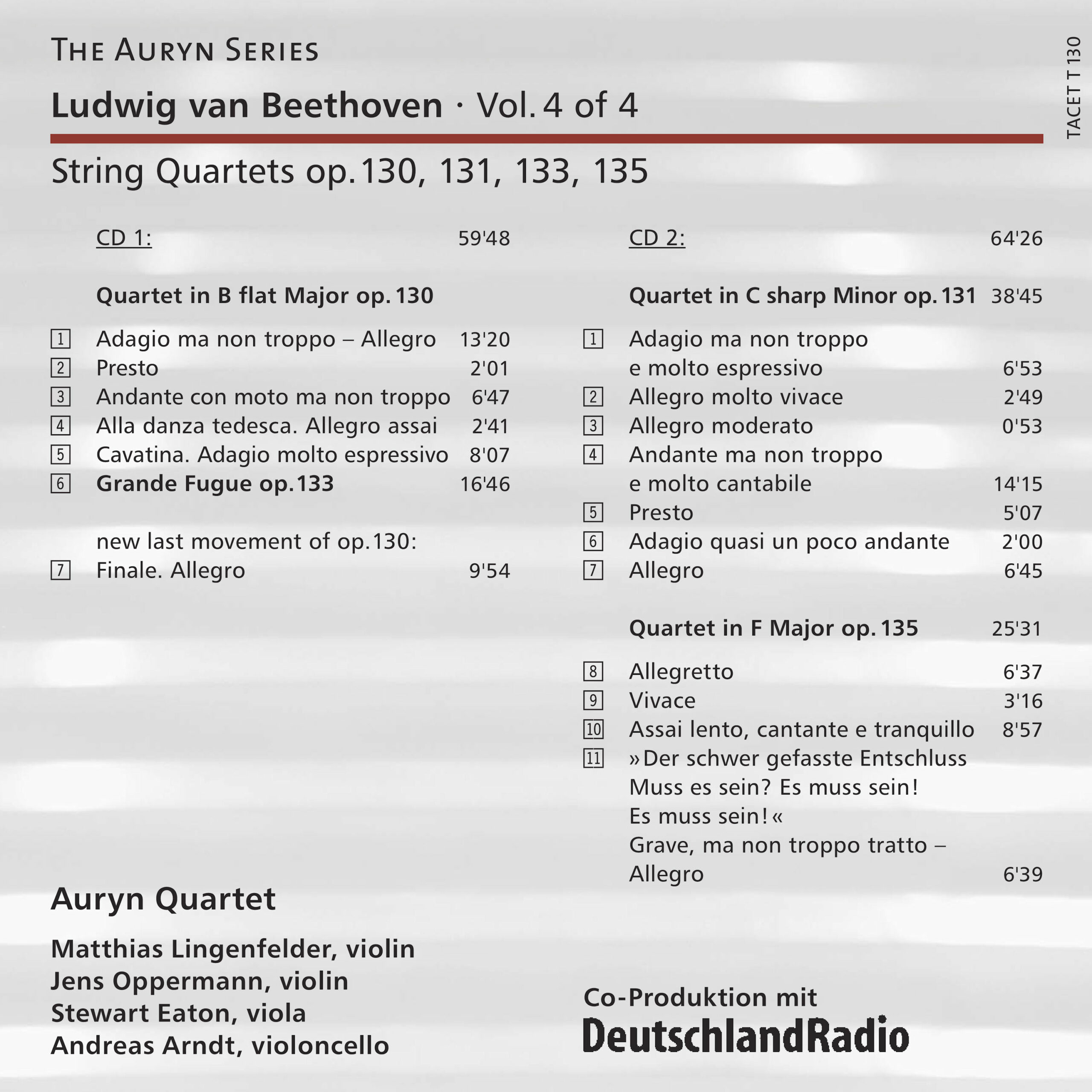

130 CD / L. v. Beethoven String Quartets ⋅ Vol. 4 of 4 op. 130, 131, 133, 135

Beschreibung

Mit dieser klangfarblich-expressiv wie auch aufnahmetechnisch herausragenden Leistung braucht das Auryn-Quartett, auch angesichts einer Unzahl schon vorhandener Einspielungen, keine Konkurrenz zu fürchten. (Hartmut Lück, Klassik-heute)

Es gibt keinen Mangel an großen und bekannten Beethoven-Zyklen, aber es gibt keine Einspielung wie diese. Für mich ist diese Produktion die bisher führende. (Laurence Vittes)

13 Bewertungen für 130 CD / L. v. Beethoven String Quartets ⋅ Vol. 4 of 4 op. 130, 131, 133, 135

Du mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.

Fanfare-Magazin –

Obwohl das Auryn Quartett bereits seit zwei Jahrzehnten zusammen ist, stellt diese Veröffentlichung meine erste Begegnung mit der Gruppe dar. Ich vertraue darauf, dass es nicht die letzte sein wird. In jeder Hinsicht handelt es sich hier um herausragende Interpretationen. Aufgenommen in den Jahren 2002 und 2004, erscheinen diejenigen von Nr. 14 und Nr. 16, wie ich glaube, hier zum ersten Mal; die von Nr. 13 und der Großen Fuge (letztere in ihrer ursprünglichen Funktion als Finale – das spätere folgt auf einer nachfolgenden Spur) sind bereits zuvor erschienen (Tacet 38). Diese Veröffentlichung trägt die Kennzeichnung „Volume 4 of 4“, was offensichtlich impliziert, dass das Auryn Quartett einen Zyklus von Beethovens Quartetten einspielt. Wenn dieses Set ein Hinweis ist, dürfte es sich um eine Gesamteinspielung handeln, die sich neben den besten behaupten kann. Alles hier fordert die volle Aufmerksamkeit. Klanglich ist dies die realistischste Wiedergabe eines Streichquartetts, die mir je begegnet ist. Eng abgenommen, wird das Ensemble klanglich direkt in den Hörraum gestellt, wobei jede Musikerin und jeder Musiker klar zu verorten ist. Dennoch ist kein störendes Atemgeräusch zu hören. Zudem ist der Dynamikumfang ungewöhnlich groß – die Wirkung der lautesten Passagen besonders eindringlich, die Stille der leisesten außergewöhnlich klar, selbst wenn sie kaum mehr als ein Flüstern sind.

Natürlich wäre all dies umsonst, wären die Aufführungen nicht so packend. Im Allgemeinen bewegt sich das Auryn Quartett in seinem Zeitmaß im mittleren Bereich, manchmal etwas breiter, manchmal etwas schneller als andere Interpretationen etwa des Emerson-, Talich-, Cleveland-, Vermeer- und Tokyo-Quartetts. Doch das Tempo ist hier nicht die Hauptsache. Die Tempi des Auryn erscheinen stets stimmig, nicht zuletzt aufgrund des außergewöhnlich sauberen Spiels der Gruppe, selbst in den am schnellsten artikulierten Passagen. Zudem sind die internen Klangbilanzen sorgfältig austariert, sodass man in gehaltenen Akkorden zum Beispiel jede Stimme unterscheiden kann. Das ist besonders willkommen in der Großen Fuge, wo die Klarheit der polyphonen Struktur auf beinahe gespenstische Weise hervorhebt, wie sehr die Musik bereits Bartók vorwegnimmt. Selbst wenn das Tempo gelegentlich etwas unkonventionell ist – die vergleichsweise flotte Anlage des vierten Satzes von Nr. 13 und die Breite des vierten Satzes von Nr. 14 – wirkt das Zeitmaß des Auryn immer richtig. Und niemals wird etwas übermäßig forciert; das Finale von Nr. 14 etwa gewinnt an Wirkung dadurch, dass es etwas breiter genommen wird als in den bewundernswerten Einspielungen der Emersons und des Tokyo Quartetts. Und obwohl ich im langsamen Satz von Nr. 16 die etwas zügigere Interpretation der Emersons bevorzuge, hat die größere Breite des Auryn zweifellos ihren Reiz. In der Cavatina von Nr. 13 etwa dürften viele die Breite des Auryn der schnelleren Anlage der Emersons vorziehen. Besonders eindrucksvoll ist die dialogische Klarheit der vier Stimmen in der Eröffnungsfuge von Nr. 14. Wiederholungen der Exposition werden im ersten Satz von Nr. 13 sowie im Finale von Nr. 16 berücksichtigt. Gewiss: Für alle, die mehrere Versionen dieses Repertoires sammeln oder sich erstmals damit beschäftigen, ist dies eine Veröffentlichung, die sehr erwägenswert ist.

Mortimer H. Frank

Das Orchester –

–> Original-Rezension

Die beiden CDs mit den Streichquartetten op. 130, 131, 135 und der gewaltigen großen Fuge op. 133 beschließen das Projekt „Auryns Beethoven“ des labels TACET in Koproduktion mit dem DeutschlandRadio. Auf diese Einspielung können sowohl Akteure als auch Macher stolz sein, denn – um es gleich vorweg zu sagen – es ist eine wegweisende Aufnahme, die es mit den beinahe schon historischen Gesamtaufnahmen von erstklassigen Ensembles wie dem Amadeus-Quartett, dem Melos-Quartett oder dem Tokyo String Quartet getrost aufnehmen kann.

Denn gerade die letzten Streichquartette – die beiden op. 127 in Es-Dur und op. 132 in a-Moll nicht ausgenommen – sind gewichtige Marksteine, an denen schon so manches hoffnungsfrohe Quartett kläglich scheiterte. Sind nämlich die ersten sechs Streichquartette op. 18 noch in „braver“ Manier – nach dem Vorbild Haydns und Mozarts geschrieben, so trifft bei den späten Quartetten Beethovens nicht einmal mehr Goethes Bonmot zu, der bekanntlich bei dieser Gattung den Eindruck hatte, als ob sich vier vernünftige Leute unterhalten würden. Zu tiefgründig, komplex, gar philosohpisch und zu weit in die Zu,unft weisend sind die letzten Quartette; für die Zeitgenossen unfassbar, die sie oft als zu bizarr ablehnten, einige dem Komponisten sogar lächerlicherweise vorwarfen, er habe, von der Taubheit beeinflusst, das Komponieren verlernt, da parellele Quinten und Oktaven vorkämen.

Geblieben ist die bewegende Tiefgründigkeit, wenn man mit hohem Genuss die vier Musiker die ergreifende, aber trotz Komplexität der kompositorischen Linien und musikalischen Aussagen kurzweilige und frisch wirkende Musik spielen hört. Selbst das fugierte Adagio – übrigens das einzige in Beethovens Oevre – im cis-Moll-Quartett wirkt nicht so schleppend, sondern durchdacht und überaus transparent, wenn auch das Presto im Gesamtkomplex zu sehr dahingehuscht wirkt. A propos Fuge: Die Große Fuge op. 133, vor deren unbändiger Gewalt und dem ungewöhnlichen Ausmaß von 741 Takten nicht nur der Beethoven-Biograf Walter Riezler erschrak, weil er sie wegen ihrer Entladungen als unheimlich, kühn und atemberaubend charakterisierte und sie ihn an eine Orgelfuge von Bach erinnerte, ist vom Auryn-Quartett wirklich meisterlich gespielt. Gerade hier zeigt es seine Flexibilität im Spiel: in der unisonen „Ouvertura“, worin sich das Hauptthema kraftvoll vorstellt; in den vier Fugenteilen mit ihrer harten Polarisierung, ihren schroffen Gegensätzen; und dann in den empfindlichen pianissimo-Stellen, welche lyrisch, fast liebevoll-zärtlich herausgekitzelt werden. Danach mag der folgende alternative Schlusssatz dagegen fast blass erscheinen. Die übrigen beiden Streichquartette sind ähnlich stringent interpretiert, die musikalische Einheit trotz der sieben Sätze wird hier ebenso gewahrt wie auch die rückwärts gewandte Modernität des letzten Streichquartetts op. 135

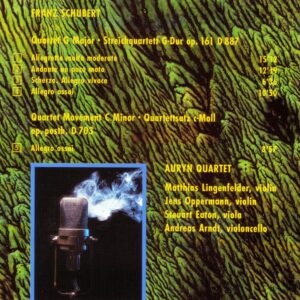

Vorliegende Aufnahme ist nicht nur für den Beethoven-Kenner ein Gewinn und ein Muss, sondern auch für diejenigen, die bislang noch nicht in die Welt des „späten Beethoven“ eingedrungen sind. Es bleibt zu hoffen, dass das Auryn Quartet mit Matthias Lingenfelder, Jens Oppermann, Stewart Eaton und Andreas Arndt noch viele weitere Werke aus der fast unüberschaubaren Quartettliteratur einspielen wird. Einige Marksteine – Haydn, Schubert, Debussy, Ravel, Britten, Bialas – wurden bereits für die Ewigkeit gesetzt.

Werner Bodendorff

Dortmunder Zeitung –

Gipfelwerke bieten Blicke voller Extreme

Es ist vollbracht: Mit der gerade bei TACET erschienenen letzten Doppel-CD hat das Auryn Quartett den Zyklus aller Beethoven-Streichquartette vollendet und den Gipfel der klassischen Kammermusikkunst erklommen – technisch und auch musikalisch.

Kontrastreich ist die 524 Minuten lange Reise des u.a. in Dortmund beheimateten Ensembles. Die Serie, die zum Teil schon prämiert ist, gehört zu den spannendsten Gesamtaufnahmen von Beethovens Quartetten. Was schon die ersten drei Doppel-CDs ausgemacht hat, prägt besonders diese letzte, die wieder durch eine exzellente Klangqualität besticht, transparent bis ins kleinste Detail klingt.

Die Auryns tauchen mit ihrem feinnervig modulierten Spiel tief ein in ein Spiel voller Extreme, stets darauf lauernd, Neues zwischen Beethovens Noten zu entdecken und seine Entwicklung zu einem radikalen Tonsetzer hörbar zu machen, der mit seinen Spätwerken die Tür in die Spätromantik weit geöffnet hat. Aus einem dunklen, klanggesättigten Streichernebel entwickeln die Auryns im Opus 130 Szenen impulsiven Spuks, lassen die Musik tänzeln und führen sie zwingend in die Große Fuge, die nach Beethovens Tod separat als op. 133 erschienen ist.

Mutig legen die Auryns diese Fuge an: schroff, so dass man das Holz der Instrumente oft hören kann, bis ins Extrem verdichtet und dabei äußerst konturenreich. Weitaus „klassischer“ klingt der neue Finalsatz zum op. 130. Er schlägt Brücken zum op. 131 in der ungewöhnlichen Tonart cis-Moll, das von vitalen Tanzsätzen über fahl herausgespieltem Weltschmerz bis zum wilden, expressiven, kontrastreichen Geistertanz-Finale Klangwelten von unerhörten Dimensionen durchschreitet. Dass das Auryn Quartett schon fast ein Vierteljahrhundert in der selben Besetzung spielt, mag ihm bei seiner dichten, geschlossenen Beethoven-Deutung vor allem im op. 135, das Wagner als „Tagesablauf eines Geisterheiden“ bezeichnet hat, zu Gute gekommen sein.

Die orchestralen Visionen von diesem Schwanengesang der Gattung machen die vier Streicher vorzüglich hörbar – von der schwermütigen Morgenandacht bis zum schmerzvollen Entsagen, einem überaus intim und warmherzig gespielten Abschiedsgesang.

JG

Niedersächsische Allgemeine –

Beethoven zwingend

Wenn Anfang August in Hitzacker die Sommerlichen Musiktage einen Streifzug durch die Welt des Streichquartetts anbieten, dann ist dieses Ensemble dort auch mehrfach zu hören: Das Auryn-Quartett, zwar nicht ganz so bekannt wie die handvoll mediengehätschelter internationaler Spitzenensembles, aber allemal eines der besten seiner Art. Im letzten Jahr hat das Auryn-Quartett sämtliche Quartette von Ludwig van Beethoven dermaßen zwingend eingespielt, dass man nur noch staunen konnte. Analytische Geistesklarheit verbindet sich hier mit einer suggestiven Ausdruckskraft, die speziell den Werken aus der mittleren und späten Schaffenszeit Beethovens ideal gerecht wird. Die Auryns scheuen nie davor zurück die vom Komponisten komponierten Kontraste und Brüche auch wirklich bis in die Extreme auszuloten. Dabei verlieren sie erfreulicherweise nie die Gesamtarchitektur der Stücke aus dem Auge und gestalten weite, höchst intensive Spannungsbogen, die noch die gegensätzlichsten Emotionen auf kleinstem Raum zusammen zwingen. Speziell die letzten Quartette gelingen so eindringlich, dass nur allerhöchste Vergleiche mit dem Kolisch- oder dem Juillard-Quartett herangezogen werden können.

Reinald Hanke

Klassik heute –

Mit dieser Folge hat das Auryn-Quartett seine Aufnahme-Serie aller Streichquartette von Ludwig van Beethoven abgeschlossen (vier Folgen à je zwei CDs). Diese letzte Folge enthält jene späten Quartette, die in ihrer völlig neuartigen Formkonzeption und auch in der radikalen Absage an jedes lediglich unterhaltsame Klangideal wohl am weitesten in die Zukunft weisen – das cis-Moll-Quartett mit seiner pausenlosen quasi-Einsätzigkeit weist ja direkt auf Arnold Schönbergs erstes Quartett voraus.

Das Auryn-Quartett widmet sich dieser Herausforderung mit großem Ernst und auf hohem technischem Niveau, aber auch mit jenem Mut zum Risiko, der diesen Werken erst ihre ungeheuer avantgardistische Wirkung verleiht. Die vier Musiker bieten eine Wiedergabe von atemberaubender Spannung, aber ebenso jener tiefen Versenkung in harmonische und strukturelle Details, in denen die Zeit stillzustehen scheint. Mit dieser klangfarblich-expressiv wie auch aufnahmetechnisch herausragenden Leistung braucht das Auryn-Quartett, auch angesichts einer Unzahl schon vorhandener Einspielungen, keine Konkurrenz zu fürchten.

Nur zwei winzige Anmerkungen möchte der Rezensent anbringen: Zum einen könnte man sich die Aufhellung der polyphonen Dichte, etwa im Kopfsatz des B-Dur-Quartetts, noch etwas plastischer vorstellen; hier wie auch sonst gelegentlich wirkt der Gesamtklang eher vertikal-kompakt als horizontal-„aufgeblättert“. Zum anderen erscheint die Koppelung des B-Dur-Quartetts mit der „Großen Fuge“ und damit die isolierte Nachstellung des neuen Finales nicht ganz schlüssig, denn die Große Fuge kann, nach Beethovens eigener Entscheidung, auch isoliert stehen, das neukomponierte Finale hingegen nicht. Aber hier kann der Hörer durch Trackwahl seine persönliche Entscheidung treffen.

Hartmut Lück

Südkurier –

Es ist ganz schön scharf, was das Auryn-Quartett mit Beethovens Streichquartetten anstellt. Es spielt einen modernen Beethoven, der rhythmische Kantigkeit genauso aufweist wie vertrackte dynamische Gänge. Es ist dabei keineswegs so, dass das tiefe Seelische, das Beethovens Musik auch immer hat, das Wehmütige, Zerbrechliche, Humane und Himmlische dabei verloren ginge. Im Gegenteil, Auryns Beethoven lebt von der Kraft der Gegensätzlichkeit von kalt und warm, von Himmel und Hölle, die hier auf höchster Ebene kultiviert wird. Die Aufnahme kann absolut neben den großen (Melos, Berg) bestehen.

des

hermann – das magazin aus cottbus –

(…) Nun zum Höhepunkt gebracht: Pianissimi als subtil angerauhte Randerscheinungen zwischen Haar und Saite, melodische Bögen, die sich schier endlos wölben. Fantastisch!

Maria C.

Fono Forum –

In den langsamen Sätzen, da gelingen ihnen Momente von tiefer, mitunter wahrhaft magischer Schönheit: Wie die Auryns etwa die himmlische Cavatina aus dem monströsen Quartett op. 130 mit gleichsam gedeckter Stimme nach innen singen, wie sie dabei jeden Tonwechsel geradezu zärtlich auskosten und trotz des sehr langsamen Tempos stets den Bogen über das große Ganze zu spannen vermögen, das ist schlicht meisterlich. Hinreißend auch das von jenseitigem Wehmut durchströmte, orgelfarben getönte Lento aus dem F-Dur -Quartett op.135. (…).

Markus Stäbler

The best new recordings from North America –

In diesen abschließenden Folgen ihres vollständigen Beethoven-Zyklus hat das Auryn Quartett, das seinen Namen von dem Amulett aus Michael Endes Fantasy-Roman Die unendliche Geschichte bezieht – jenem Symbol, das Intuition verleiht –, einen atemberaubend neuen und erhellenden Vorschlag unterbreitet. Anstatt die Musik als „späten Beethoven“ darzubieten, durchzogen von unbequemen enharmonischen Wechseln und schwierigen technischen Hürden, spielen sie sie als klassische Musik im Hauptstrom, voller Selbstbewusstsein und Kraft. Dabei haben sie zahlreiche weithin akzeptierte interpretatorische Lösungen neu durchdacht. Einige Beispiele müssen genügen: Die Art, wie das Auryn Quartett die eigenwillige Verwendung von „Uhrwerk“-Elementen durch den Komponisten aufgreift – etwa die Triolen in Takt 48 des ersten Satzes von op. 132 –, verwandelt das Verständnis dessen, was die Beethoven-Maschine antreibt. Und die überwältigend positive Haltung, mit der sie das Meno mosso e moderato in der Großen Fuge spielen, beweist, dass ein Quartett diesen übermenschlichen Satz meistern kann. Es gibt auch tief bewegende individuelle Momente, wie wenn Matthias Lingenfelders Ton vor dem „Beklemmt“-Abschnitt der Cavatina in op. 130 bricht.

Über solche Augenblicke der Erleuchtung hinaus verfügen die Auryns über ein Gefühl latenter Kraft, das eine außergewöhnliche Art musikalischer Spannung erzeugt, über eine seltene Fähigkeit, mit einer Art strahlender italienischer Anmut zu phrasieren und große, hypnotische Spannungsbögen zu schlagen – und all dies mit einer Stimme. Anders als bei den Takács, deren Einspielung der späten Quartette gerade bei Decca erschienen ist, entsteht hier nie der Eindruck, es handle sich um einen Primarius „und die anderen“, oder dass die Musik eine Abfolge (manchmal dysfunktionaler) Fragmente sei – und sei es auch brillant oder unverwechselbar gespielt. Mitunter scheinen die Darbietungen des Auryn so nah an dem, was sich auf der gedruckten Partitur entfaltet, dass man glauben könnte, direkt zu hören, was Beethoven im Sinn hatte. Vielleicht besaß nur das Busch-Quartett eine derart befreiende Vision.

Im Kölner Studio von DeutschlandRadio, mit zwei Neumann-M49-Mikrofonen, hat Andreas Spreer das Auryn so eingefangen, dass es klingt wie in einem jener Science-Fiction-Kontinuen, in denen sich der Raum dehnt, um der Zeit zu entsprechen: der Klang reich und detailgenau, ohne analytisch zu wirken, die tiefen Saiten von Bratsche und Cello mit einer wunderbaren, körnigen Qualität. Es mangelt nicht an großen und berühmten Beethoven-Zyklen, doch es gibt keine Aufführungen wie diese. Für mich ist dies nun die Referenz.

Laurence Vittes

Wiesbadener Anzeiger –

Auryns Beethoven: Die Vollendung des Zyklus

Wir tun immer so, als könnten wir uns die Gefühle eines Komponisten vorstellen, der hilflos mit ansehen muss, wie sein Gehör unaufhaltsam, unrettbar dahingeht – und der nicht weiß, ob morgen vielleicht schon alles vorbei ist. Welche Ängste, Verzweiflungen, sicher auch sinnlose Hoffnungen, welche Wut und Resignation da, vermutlich in rascher Folge, einander abwechselten, das lässt sich auch dann nicht erahnen, wenn man das Heiligenstätter Testament und die erhaltenen Konversationshefte in- und auswendig kennt.

Die nicht zu beantwortende Frage, was sich zwischen dem gerade noch Hörbaren und dem völligen Verstummen der Außenwelt abgespielt haben könnte, stellt sich freilich jedem Musiker und Ensemble, der oder das so leichtsinnig war, sich auf Ludwig van Beethovens Klaviersonaten oder Steichquartette einzulassen. Da geht plötzlich nach dem konzentrierten, klassisch abgemessenen Quartetto serioso op. 59 für alle Welt sichtbar die klassische Welt aus dem Leim – und niemand wird je sagen können, wie das im musikalischen Innenohr des Komponisten geklungen hat. Man kann aber zumindest versuchen den gewaltigen Bruch hörbar zu machen und die miniaturhaften Augenblicke, die riesigen Adagio-Sätze, die mächtigen, völlig neuen Fugen in Regionen zu rücken, wo herkömmliche Schönheitsbegriffe auch hörbar einer harten Prüfung ausgesetzt sind.

Und genau das tut das Auryn Quartett zum Abschluss seiner Beethoven-Gesamtaufnahme. Die vielgelobte, mitunter als „klassisch“ bezeichnete Politur der bisherigen Einspielungen gerät jetzt, nachdem sie im Opus 95 bereits gehörig unter Beschuss genommen worden war, tatsächlich in Grenzbereiche, in denen jeder Parameter gewissermaßen bis zum Extrem gesteigert und aufgebogen ist: Pianissimi als subtil angerauhte Randerscheinungen zwischen Haar und Saite, melodische Bögen, die sich schier endlos wölben, dann wieder Tempi von solch gespentischem Furioso, als seien sie von Dämonen diktiert – wer bis heute nicht wüsste, was Beethoven außer Schuppanzighs Geige nicht interessiert hat, der könnte es hier erfahren. Und wer es schon gewusst hat, lernt recht radikale Facetten kennen, die Lichtjahre von dem klassischen Beginn des Zyklus entfernt sind, weil sie da noch in den Sternen standen.

Bayern 4 Klassik Radio, CD Tipp –

(…) Matthias Lingenfelder, Jens Oppermann, Stewart Eaton und Andreas Arndt spielen die drei großen späten Quartette (…) glänzend, technisch brillant, aber doch so, dass von dem, was Beethovens Zeitgenossen irritierte und was uns bis heute unvermindert fasziniert, jenes Düstere, Bizarre und Schroffe nicht geglättet wird. Wunderbar gelingen die großen langsamen Sätze, in den späten Quartetten fraglos die geistigen Zentren. Und was Richard Wagner über den Finalsatz des cis-moll-Quartetts op. 131 schrieb, macht das Auryn Quartett hör- und erlebbar: „Das ist der Tanz der Welt selbst: wilde Lust, schmerzliche Klage, Liebesentzücken, höchste Wonne, Jammer, Rasen, Wollust und Leid; da zuckt es wie ein Blitz, Wetter, Grollen: und über allem der ungeheure Spielmann, der alles zwingt und bannt…

Oswald Beaujean

Crescendo –

Das Auryn-Quartett, das wohl zu den besten deutschen Streichquartetten gehört, hat seine Gesamteinspielung der Beethovenschen Streichquartette beendet!

Das Ensemble, das seit über zwanzig Jahren in der gleichen Besetzung zusammenspielt, verfügt über eine äußerst raffinierte Klangkultur mit perfekter Balance zwischen den verschiedenen Instrumenten. Die reiche Klangfarbenpalette der Auryns kommt dank der audiophilen Aufnahmetechnik hervorragend zur Geltung, sodass man diese Reihe uneingeschränkt empfehlen kann. Nur wer für Mehrkanalton eingerichtet ist, sollte noch warten: Eine Mehrkanalfassung des Zyklus ist angekündigt!

KH/CMS

Welt am Sonntag –

Letztes Zeugnis der Reife

Es ist vollbracht: Das Kölner Auryn-Quartett hat sämtliche Quartette Beethovens eingespielt

Um Beethoven kommt kein Musiker herum. Und ein Quartett schon gar nicht. Würde jemand eine Gattungsgeschichte des Streichquartetts verfassen, ohne Beethoven zu erwähnen, könnte er genauso gut die Entwicklung der Menschheit beschreiben und dabei den aufrechten Gang, die Entdeckung des Feuers oder die Erfindung des Rades auslassen – oder alles zugleich. Insofern ist es kein Wunder, daß die vier Herren des Auryn-Quartetts beim Gespräch so gut gelaunt in der Küche von Matthias Lingenfelder beieinander sitzen und vor Probenbeginn noch einen Milchkaffee schlürfen. Wer sämtliche Beethoven-Streichquartette eingespielt hat, der hat etwas Elementares geleistet, der darf getrost entspannt sein.

In diesen Tagen ist die vierte und letzte Doppel-CD mit den Beethoven-Aufnahmen des Auryn-Quartetts erschienen. Da läßt sich′s befreit durchatmen. Eine Verpflichtung sei damit eingelöst, ein dringendes Anliegen vorgetragen, ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen – jeder drückt die Bedeutung dieser Aufnahmen ein bißchen anders aus. Froh sind sie alle vier: Die Beethoven-Quartette komplett auf CD einzuspielen – „das mußte jetzt einfach sein“, so lapidar sagt es Matthias Lingenfelder, der erste Geiger.

Andererseits ist da natürlich auch die Belastung, der Druck: Wer sich mit diesen Quartetten an die Öffentlichkeit und in die Ewigkeit der Schallarchive wagt, der stellt sich in eine Reihe, in eine Tradition – und mithin auch dem Vergleich: mit dem Amadeus-Quartett, dem Guarneri-Quartett, dem LaSalle-Quartett, dem Melos-Quartett, dem Juilliard-Quartett, dem Alban-Berg-Quartett und so weiter und so fort. Seit es die moderne Aufnahmetechnik gibt, hinterläßt jedes große Ensemble seine Deutung dieser 16 Werke auf Platte. Da kann einem nachrückenden Quartett leicht der Mut schwinden. Wozu sollte man noch eine weitere Interpretation auf den Markt schmeißen? „Früher hätte ich gedacht“, sagt Andreas Arndt, der Cellist, „eine Beethoven-Gesamteinspielung zu machen – das ist Quatsch.“

Heute denkt er anders. Heute, 28 Jahre nachdem sich Matthias Lingenfelder, Jens Oppermann, Stewart Eaton und Andreas Arndt an der Kölner Musikhochschule zum Quartettspiel zusammengetan haben – heute kommt ihnen dieses Mammut-Projekt wie eine Zwangsläufigkeit vor, wie ein nächster, folgerichtiger Schritt im Leben ihres Ensembles. Im Grunde ist diese Aufnahme der Beethovenschen Streichquartette der letzte noch zu erbringende Nachweis, daß dieses Quartett erwachsen ist. Eine Reifeprüfung nach 23 erfolgreichen Jahren, so etwas gibt es wohl nur in der klassischen Musik. Das Zeugnis stellen jetzt die Kritiker aus.

Klar seien sie nun nervös, sagt Matthias Lingenfelder. Jetzt wo alles getan ist, keine Korrekturen mehr möglich sind und nichts zu tun bleibt, als auf Besprechungen und Verkaufszahlen zu warten. Neun Wochen, verstreut über zwei Jahre, haben die vier Auryn-Musiker mit dem Aufnehmen zu-gebracht. Und das, obwohl Lingenfelder gar nicht gern aufnimmt, weil „ich eigentlich das Publikum brauche“, wie er sagt.

Zig-Mal haben sie nur die langsame Einleitung des Schlußsatzes aus Opus 18/6 in die Mikrophone gespielt, bis alle Möglichkeiten durchexerziert waren, wie ‚man diese paar Vorschlagsnoten ausführen kann. Um sich am Ende doch festlegen zu müssen auf eine Version. Oder der langsame Satz aus Opus 95: Andreas Arndt ist nach wie vor der Meinung, daß sie den auf der Aufnahme zu schnell spielen. Wie sollte ein Musiker da nicht nervös werden? Wo doch immer das Bewußtsein mitspielte, „daß das die letzte Möglichkeit war; und daß wir diese Gesamtaufnahme nie wieder machen werden“, sagt Matthias Lingenfelder. „Nie wieder“ – hat schon einmal jemand so schön ausgedrückt, daß eine Plattenaufnahme immer auch ein Abschiednehmen ist?

Indes – zu viel Pathos wird der Sache wohl auch nicht gerecht. Denn die Wahrheit ist ja, daß ein solches Großprojekt gar nicht zu machen ist ohne jene Ruhe und Gelassenheit, die die Auryn-Musiker auch beim Milchkaffeeschlürfen ausstrahlen. Verrückt wären sie wohl geworden, hätten sie jede einzelne Note hinterfragt und zerpflückt, so wie sie das noch in ihren Anfangstagen taten – damals, als sie Beethovens Opus 74 für ihren ersten Wettbewerb einstudierten. Mit dem Ergebnis, daß dieses Stück seitdem „traumatisch belegt sei“, wie Lingenfelder sagt. Wer 16 zentrale Quartette der Musikgeschichte en bloc interpretieren will, der muß sich seines Stils, seines Interpretationsansatzes sicher sein. Oder, wie es Andreas Arndt ausdrückt: „Wir machen′s halt so, wie wir′s machen.“

Damit kommen wir zu der Frage nach den Charakteristika dieser Aufnahmen. Verallgemeinernd läßt sich dies sagen: Den bestürzend neuen Ansatz, den frappierenden Effekt sucht der Hörer vergebens. Dafür ist der Wille zur Schönheit allgegenwärtig. Auryn′s Beethoven ist spektakulär unspektakulär. Herzlichen Glückwunsch.

Andreas Fasel