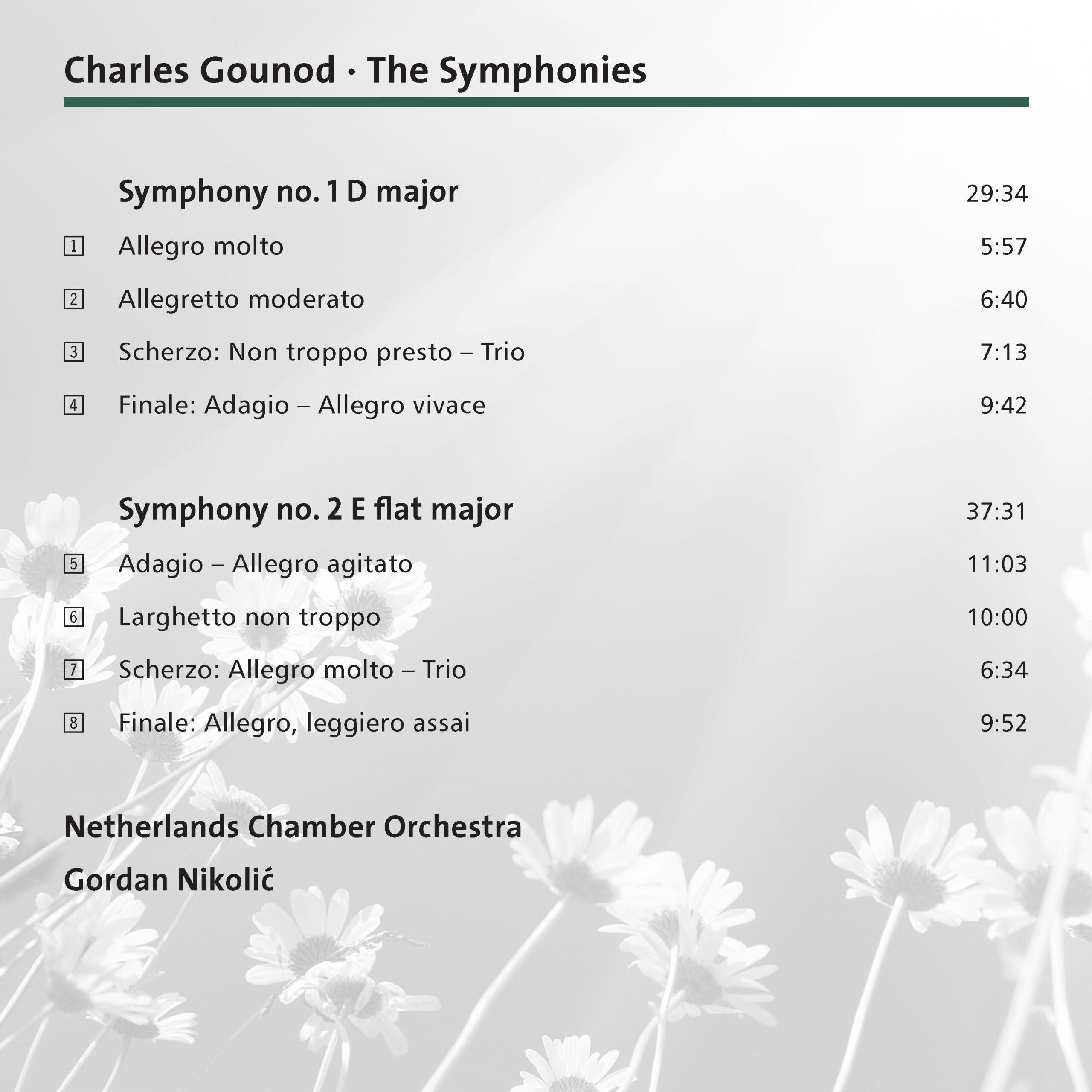

214 CD / Charles Gounod: Symphonies no. 1 & 2

Beschreibung

Peng! – ein Luftballon platzt. Peng! – ein zweiter. Und dann purzelt eine Menge bunter Melodien von der Bühne des Concertgebouw Amsterdam. Das Nederlands Philharmonisch Kammerorkest spielt frech wie kleine Kinder auf der Straße. Der langsame Satz glüht innig. Dem Publikum geht das Herz auf. Ist das wirklich Charles Gounod, der Langeweiler mit dem Ave Maria? Alle lauschen gebannt einem Feuerwerk aus Ideenreichtum, Instrumentations-kunst und Spielfreude und staunen, wie es dem Geiger Gordan Nikolic gelingt, in all dies eine Atmosphäre des Geschehenlassens hineinzuzaubern, die den Hörer zu nichts zwingt und doch unwiderstehlich ist.

7 Bewertungen für 214 CD / Charles Gounod: Symphonies no. 1 & 2

Du mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.

Fanfare Magazin –

–> Original-Kritik

In der längst vergangenen Blütezeit des Magazins High Fidelity (oder war es HiFi/Stereo Review?) fragte sich einer der Kritiker laut: „Wie kam es, dass der Mann, der vermutlich der elftbeste französische Komponist seiner Zeit war?“ hat seine Gabe für zuckersüße Melodien in eine der beliebtesten Opern aller Zeiten einfließen lassen?“ Auch wenn sich sein schraubstockartiger Griff um die Vorstellungskraft der Welt seit den 1950er-Jahren zu lockern beginnt – obwohl er, gemessen an den weltweiten Aufführungen, immer noch einen festen Platz in den Top 40 der Oper einnimmt –, verfügt Faust über mehr als genug scheinbar unsterbliche Melodien, was nicht sein kann sagte über die beiden Sinfonien seines Komponisten.

Die Symphonie Nr. 1 in D in einer angenehmen Melange entstand während Gounods erstem Enthusiasmus für die deutsche Symphonie – teilweise ausgelöst durch seine Begegnung mit Fanny Mendelssohn während seiner Zeit in der Villa Medici als Gewinnerin des Prix de Rome von Haydn, Mozart und Fannys Bruder Felix, wobei wenig originell oder besonders charakteristisch ist. Gounods Schüler, der jugendliche Georges Bizet, war davon so angetan, dass in seiner frühen C-Dur-Sinfonie Anklänge zu hören sind. (Bizet lehnte später bekanntermaßen ein letztendlich weitaus besseres Werk ab, um nicht beschuldigt zu werden, seinen Lehrer übers Ohr gehauen zu haben.) Wenn die melodische Inspiration in Gounods erster Symphonie überraschend dünn ist, dann ist sie in der eher schweigsamen und entschlossenen zweiten Symphonie praktisch nicht vorhanden , das zudem viel länger ausschweift, als es sollte, insbesondere im langatmigen Eröffnungssatz.

Sammler, die die klassische Philips-Aufnahme mit Marriner and the Academy (462125) besitzen, müssen sie nicht automatisch eintauschen, aber als ungewöhnlich frische Alternative ist diese Neue kaum zu übertreffen. Neben der flink reagierenden Streichergruppe verfügt das Niederländische Kammerorchester über eine hervorragende Sammlung von Hauptbläsern, wobei die Soloflöte und die Oboe besonders herausragend sind und so gut zusammenspielen, dass sie fast alle alten Katz-und-Hunde-Flötisten Lügen strafen -Oboisten-Klischees. Andererseits waren Julius Baker und Harold Gomberg, das unvergleichliche Bläserduo der New York Philharmonic, nicht die besten Freunde. (Übrigens ist es ein Mythos, dass sie einander hassten. Das taten sie nicht. Nur die Eingeweide des anderen.)

Wie in der Marriner-Aufnahme lässt Gordan Nicolic keine Gelegenheit aus, den liebenswertesten Akzent oder die köstlichste Wendung zu finden; Sofern sie nicht alle auch Weltklasseschauspieler sind, erweckt das Niederländische Kammerorchester den unverkennbaren Eindruck, dass sie die Zeit ihres Lebens haben, insbesondere in der D-Dur-Symphonie, die vor Witz, jugendlichem Überschwang und Leben nur so sprüht. Auch das Spiel ist so brillant manikürt, dass der Applaus am Ende ein echter Schock ist. Wenn die Zweite Symphonie weniger überzeugend ist – und Gounod war etwas verblüfft über das, was er als „gewissen Grad an Erfolg“ bezeichnete –, dann liegt das zweifellos in der Natur des Biests.

© 2015 Fanfare

Jim Svejda

The Infodad Team –

–> Original-Kritik

(…) Die symphonische Produktion von Charles Gounod ist weitaus bescheidener und erfolgte in einer Umgebung, die sich deutlich von derjenigen von Schumann und Brahms unterschied. Schumanns letzte Symphonie, die Überarbeitung seiner originalen Zweiten, die wir als Nr. 4 kennen, stammt aus dem Jahr 1851, während Brahms‘ Erste erst 1876 erschien – obwohl der Komponist bereits 1855 daran arbeitete, im selben Jahr, in dem Gounod beide seiner Symphonien schrieb. Die Franzosen hatten zu dieser Zeit wenig Interesse an Symphonien, überließen die Führung in dieser Form den Deutschen und konzentrierten sich stattdessen auf die Oper. Es dauerte bis zur „Orgel“-Symphonie von Saint-Saëns (1886), dass eine französische Symphonie wieder die beeindruckenden Höhen von Berlioz‘ Symphonie fantastique (1830) erreichte. Es überrascht also nicht, dass Gounods Werke im Vergleich zu denen von Schumann und Brahms geringfügiger sind. Tatsächlich sind sie der Klassik stark verpflichtet, wie sie durch die Musik von Mendelssohn vermittelt wird – mit dem Ergebnis, dass sie besonders gut klingen, wenn sie von einem kleinen Ensemble, wie dem Netherlands Chamber Orchestra, aufgeführt werden. Gordan Nicolic, Konzertmeister des Orchesters und gleichzeitig Dirigent, trifft in einer neuen Aufnahme für Tacet genau die Flüchtigkeit und leichte Eleganz der Orchestrierung der Werke, und seine Live-Aufführung von Nr. 1 saust von Anfang bis Ende mit beträchtlichem Elan und einem sicheren Gespür für Gounods Stil – in seinen originalen und abgeleiteten Elementen. In Nr. 2, einer Studioaufnahme, ist Nicolic etwas zurückhaltender, obwohl er dem Komponisten im letzten Satz aufmerksam lauscht, den Gounod als Allegro, leggiero assai gekennzeichnet hat. Tatsächlich gibt es insgesamt eine Leichtigkeit in beiden von Gounods Symphonien – nicht eine, die auf einen Mangel an Ernsthaftigkeit hindeutet, sondern eine, die zeigt, dass Gounod Transparenz der Orchestrierung und leichte Zugänglichkeit musikalischer Ideen über himmelstürmende Intensität und stark dramatische thematische Entwicklung stellte. Diese Symphonien sind keineswegs die Hauptwerke, für die Gounod bekannt ist, aber sie sind ein wichtiger Teil seiner Produktion und werfen erhebliches Licht auf seine Herangehensweise an die Klarheit und Zugänglichkeit der Opernmusik. Sie zeigen auch, wie effektiv die symphonische Form sein kann, selbst wenn sie mit weniger Unwetter und struktureller Gelehrsamkeit verwaltet wird, als sie von den deutschsprachigen Komponisten in den Jahren nach dem Tod Beethovens erhalten hat.

Mark J. Estren, Ph.D., The Infodad Team

hifi & records 4/2015 –

Als Gounods Hauptwerk wird gerne das Ave Maria genannt, gefolgt von Margarethe (alias Faust). Weine weiteren Opern, Messen und Oratorien tauchen in Lexika und kaum auf CD auf. Auch diese Symphonien von 1855 sind Raritäten. Beide Werke stellte vor kurzem Oleg Caetani (cpo) leichtfüßig und schwungvoll vor. Nikolic, seit seinen Pentatone-Aufnahmen als Geiger-Dirigent bekannt, sieht sie verinnerlicht, fast tiefgründig. Gounod war auch Direktor des Opheon-Großchors in Paris, wo es um das Gestalten gesanglicher Harmonien ging. Die Gesanglichkeit mochte auch Bizet, Gounods Schüler, zu seiner ein Jahr später entstandenen Symphonie in C-Dur angeregt haben. Querbezüge gibt es etwa beim Seitenthema im 1. oder der Kantilene im 2. Satz. Bizet war es jedoch gegeben, Spannungsbögen zu formen, während man sich bei Gounod konzentrieren muss, da seine Stimmung oft wechselt und Motive mit unerwarteten Vorbildern, etwa Beethovens Neunte, Mendelssohn oder Haydn, vorbeiziehen. Nikolic entfaltet die langsamen Sätze mysteriös aus dem Pianissimo heraus und punktet durch die kammermusikalische Feinzeichnung seines engagierten Orchesters. Räumlich ansprechender, tiefengestaffelter Klang. Hörenswert!

Ludwig Flich, hifi & records

klassik.com –

Sprühender Charme

–> zur Kritik von Florian Schreiner

www.kultur-port.de –

–> Original-Kritik

Das Nederlands Kamerorkest unter Gordan Nikolic hat die beiden fast vergessenen Symphonien des französischen Komponisten Charles Gounod eingespielt. In der Aufnahme gut zu hören: Die Entwicklungslinien seiner Musik, die von Haydn, Mozart und Beethoven bis zu Felix Mendelssohn reichen. Kennengelernt hat er diese Musik durch Mendelssohns Schwester Fanny Hensel während eines Studienaufenthalts in Rom.

Da schreibt sich einer die Finger wund – Oratorien, zwölf Opern, Schauspielmusiken, Messen en masse, Märsche und Streichquartette. Und durch was wird man weltberühmt? Durch eine einzige, leicht schmalzige Melodie, die man über ein Präludium des längst verblichenen Johann Sebastian Bach gelegt hat. „Méditation sur le premier prélude de Bach“ hat der Franzose Charles Gounod (1818 bis 1893) seinen Welt-Hit genannt, in dem Bachs C-Dur-Präludium aus dem ersten Band des „Wohltemperierten Klaviers“ als Begleitung klimpert. Gounods zweitmeist gespieltes Werk dürfte übrigens „Inno e Marcia Pontificale“ sein, seit 1950 die offizielle die Papsthymne des Vatikan.

Von Gounods Opern sind „Faust“, in Deutschland gern unter dem Titel „Margarethe“ auf dem Spielplan, und „Romeo et Juliette“ dem Vergessen entkommen. Dass Gounod sich auch auf dem Gebiet der Sinfonie wacker geschlagen hat, ist dagegen eher eine Fußnote der Musikgeschichte geblieben. 1855 hatte er sich schon als Kirchenkapellmeister versucht, hatte seine ersten beiden erfolglosen Opern hinter sich, leitete den größten Männerchor der französischen Hauptstadt. Und beschloss, Sinfonien zu schreiben.

Im damaligen Frankreich ein mutiger Entschluss, das Musikleben in Paris war weitgehend auf die Oper fixiert, wenn man Sinfonien spielte, dann waren das die großen und bekannten Werke von Haydn, Mozart, Beethoven und Felix Mendelssohn. Sinfonien französischer Komponisten galten wenig, im Booklet der vorliegenden Aufnahme wird Camille Saint-Saëns zitiert, der 1880 schrieb: „Ein französischer Komponist, der die Kühnheit hatte, sich auf das Gebiet der der Instrumentalmusik zu wagen, besaß kein anderes Mittel, als dass er selbst ein Konzert gab und Freunde und die Kritik dazu einlud. An das eigentliche Publikum war nicht zu denken; der Name eines französischen Komponisten, noch dazu eines lebendigen, genügte, um alle Welt zu verscheuchen.“

Gounods sinfonische Arbeit blieb denn auch auf dieses eine Jahr 1855 beschränkt, das Ergebnis ist eine zweieinhalb Sinfonie, die nicht eben zum orchestralen Kernrepertoire gehört. Umso verdienstvoller ist die aktuelle Wiedererweckung durch das Nederlands Kamerorkest unter seinem Konzertmeister Gordan Nikolic. Denn es ist durchaus lohnend, die beiden vollständigen Werke zu hören, die Gounod im Alter von 37 Jahren schrieb.

Die erste in D-Dur knüpft im Duktus an die späten Mozart und Haydn-Sinfonien an und schlägt auch eine Verbindung zu Schumanns sinfonischen Anfängen, abgeklärt heiter im Ton, von großer Eleganz und geprägt von Gounods Sinn für eingängige Melodik. Der zweite Satz, „Allegretto moderato“, erinnert an Beethovens Siebente und bedient sich wie er einer langen altertümlich fugierten, kontrapunktisch gesetzten Passage. Das Scherzo kommt hübsch brav daher, eher noch ein Menuett, und im vierten Satz folgt auf eine Adagio-Einleitung ein Allegro vivace, das freundliches Licht elegant tanzen lässt, als hätte Gounod Felix Mendelssohn über die Schulter geschaut.

Das ist kein Zufall. 1839 war Gounod Stipendiat des Prix de Rome. Während seiner römischen Jahre traf er die dreizehn Jahre ältere Fanny Hensel, verheiratete Schwester von Felix Mendelssohn. Er schmachtete sie zu deren Amüsement heftig an, und er lernte von der gestandenen Komponistin und virtuosen Pianistin viel über die deutsche Instrumentalmusik und die Werke Beethovens. Auf der Rückreise über Wien und Berlin machte er in Leipzig Station, wo er Mendelssohn traf und dessen dritte Sinfonie, die „Schottische“ hören konnte. So kam er als Kenner deutscher Musiktradition nach Paris zurück.

Gounods zweite Sinfonie in Es-Dur macht sich von enger Anlehnung an Vorbilder bereits weitgehend frei. Auch wenn im ersten Satz noch ein wenig Beethoven durchschimmert und das Scherzo ebenfalls an die formalen, thematischen und instrumentalen Kühnheiten dieses Meisters erinnert – es liegt ein eigener Grundton in dem Werk, der sich vor allem in einem ausgeprägten Sinn für lyrische Melodien zeigt.

Das Nederlands Kamerorkest, Bruder des Nederlands Philharmonisch Orkest, ist mit seinen Konzerten im Royal Concertgebouw zuhause, wo auch die Live-Aufnahme der 1. Sinfonie entstand, was man dank der exzellenten Aufnahmetechnik kaum wahrnimmt – man ist richtig überrascht, wenn am Ende der Applaus aufbrandet. Außerdem ist es ständiges Ensemble der holländischen Nationaloper. Es nimmt sich der beiden Partituren von Gounod mit wunderbarer schimmernder Leichtigkeit und federnder Energie an. Vielleicht hätten die beiden Sinfonien genau so gespielt werden müssen, dann hätte Gounod über deren Erfolg besseres schreiben können als dass die erste von Publikum und Kritik „günstig aufgenommen“ wurde und die zweite sich „eines gewissen Erfolges“ erfreuen konnte. Vielleicht hat er da aber auch ein bisschen untertrieben – denn in den Jahren nach der Uraufführung wurde das sinfonische Doppelpack immerhin noch elf Mal in Paris aufgeführt. Da schrieb Gounod schon an der Oper, die sein größter Bühnenerfolg werden sollte: 1859 wurde „Faust“ an der Opéra national de Paris uraufgeführt – zwei Jahre, bevor dort Wagner mit der französischen Fassung seines „Tannhäuser“ grandios unterging. Gounods dritte Sinfonie blieb unvollendet.

Hans-Juergen Fink

Klassik heute –

–> zur Originalkritik

Von der kurzen Einlage einer Solobronchistin abgesehen gibt es keine vernehmlichen Hinweise darauf, dass Charles Gounods erste Symphonie für die gegenwärtige Veröffentlichung live mitgeschnitten wurde: Der Klang ist exzellent, die Spielfreude außerordentlich, das Timing der einzelnen Sätze und ihrer Relationen zueinander vorzüglich – und wenn endlich der Beifall losbricht, bin ich längst so sehr in den Bann der Ereignisse hineingezogen, dass ich ein nachdrückliches „Jawoll!“ nicht zurückhalten kann.

Natürlich ist Gounods Versuch in frühem Schubert und mittlerem Beethoven eher Unterhaltung als Bekenntnis, aber, lieber Himmel, welch ein Vergnügen bereitet nicht diese prächtige Darbietung des Niederländischen Kammerorchesters, das danach unter Gordan Nikoli auch in der zweiten Symphonie des Franzosen eine mitreißende Figur macht.

Diese Studioproduktion profitiert womöglich noch mehr von der feinen Transparenz des Ensembles, unter dessen solistischen Vorzüglichkeiten ein leider nicht namentlich genannter Fagottist hervorragt, der mit seinem geradezu betörenden Kantabile und seinen kessen Einwürfen zum heimlich Star dieser Einspielung wird, ohne dass er sich etwa vordrängte oder das Rampenlicht auf sich zöge: Die Natürlichkeit der kompositorischen, dirigentischen und aufnahmetechnischen Regie gewähren ihm einfach das gehörige Ambiente, um sein doppeltes Rohrblatt in einer Eloquenz singen zu lassen, die förmlich nach den einschlägigen Stellen aus Beethovens vorbildhaften Symphonien lechzt. Da zugleich niemand den Versuch unternimmt, die Musik durch übertriebenen Kraftaufwand aufzublähen, bleibt als interpretatorisches Fazit nur die Höchstnote.

Rasmus van Rijn

Pizzicato –

–> zur Original-Kritik

Leicht und rhetorisch zugleich

Frankreich ist kein Land der Symphonien, und die wenigen Beispiele gehören nicht zum Schatzkästlein der Literatur. Dennoch wäre es falsch, Charles Gounods Symphonien Nr. 1 und 2 wegen ihres unkomplizierten Charakters und ihrer einfachen Sprache naserümpfend links liegen zu lassen. Sicher, Gounod manifestiert sich in diesen klassisch schönen Werken nicht als Ideenbold und nicht als Seelenakrobat. Doch er webte ungehemmt einen phantasievoll gemusterten Musikteppich. Und gerade weil die Musiksprache einfach ist, muss man genau hinhören. Die Beschränkung der äußeren Mittel zwingt uns dazu, denn nur so enthüllt sich der Wert die Symphonien.

Gordan Nikolic nimmt die beiden Symphonien ein gutes Stück langsamer als sein Kollege Oleg Catani (bei cpo) (Kritik siehe hier) und was bei dem Italiener in unbeschwerter Musik endet, bekommt bei Nikolic mehr Bedeutung, mehr Dramatik. Sein Allegretto moderato ist wirklich zurückhaltend und von einer ganz anderen Eloquenz als die Catanis, weil sie mehr Spannung mehr Mysteriöses ins Schwingen bringt. Der Satz ist ein kleines Wunder an dynamischer, agogischer und farblicher Nuancierung. Das Finale ist nicht nur beschwingt es wird auch sehr gut gesteigert. Auch in der zweiten Symphonie lässt der Dirigent den Dingen ihren natürlichen Lauf, kostet die Musik mit Delikatesse aus, formt sie liebevoll und achtet nur darauf, dass sie ständig rhetorisch fließt. Nikolic kommt hierin Patrick Gallois näher, der die beiden Werke für Naxos aufgenommen hat.

Die Aufnahme ist räumlich und gleichzeitig sehr präsent und wohl ausbalanciert.

Remy Franck