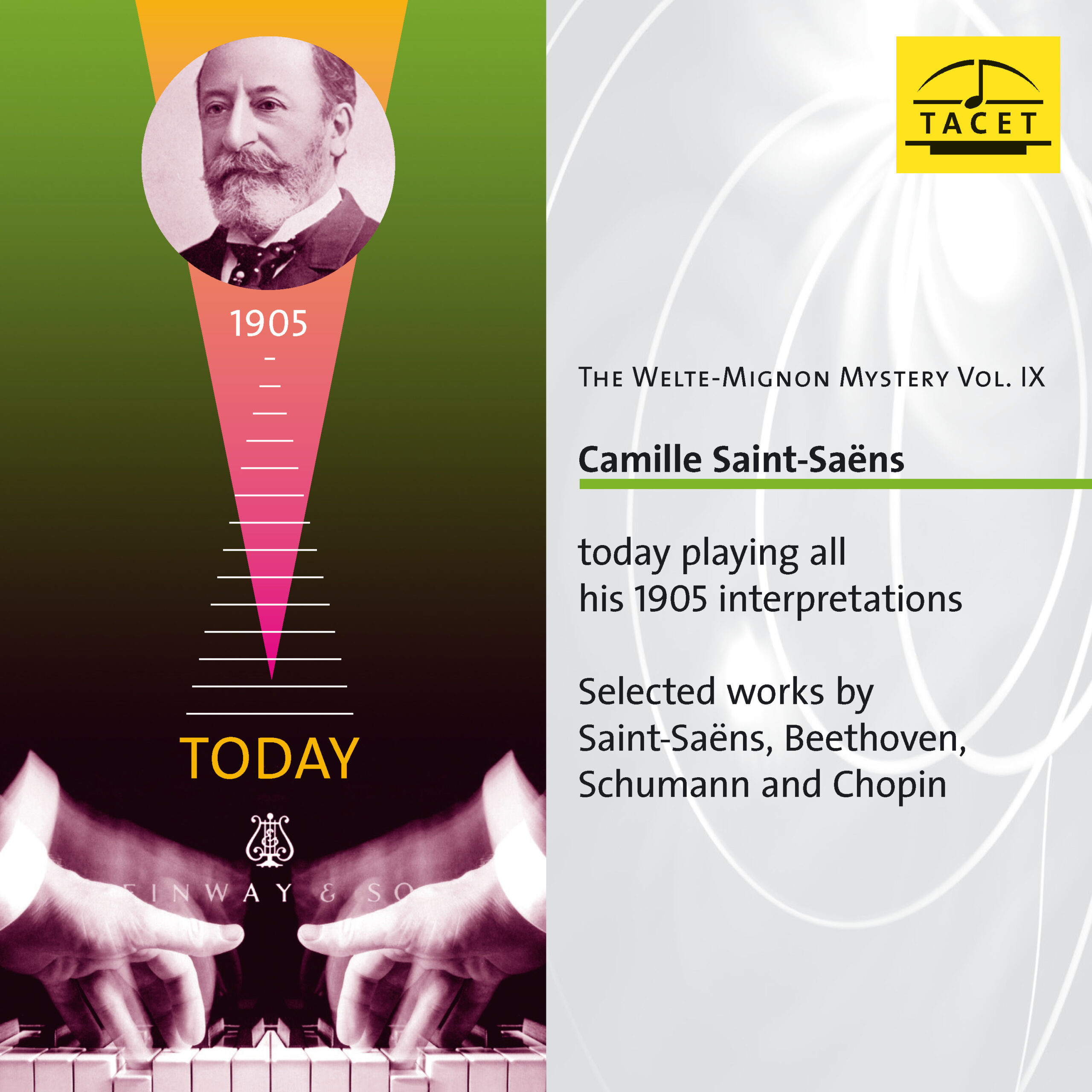

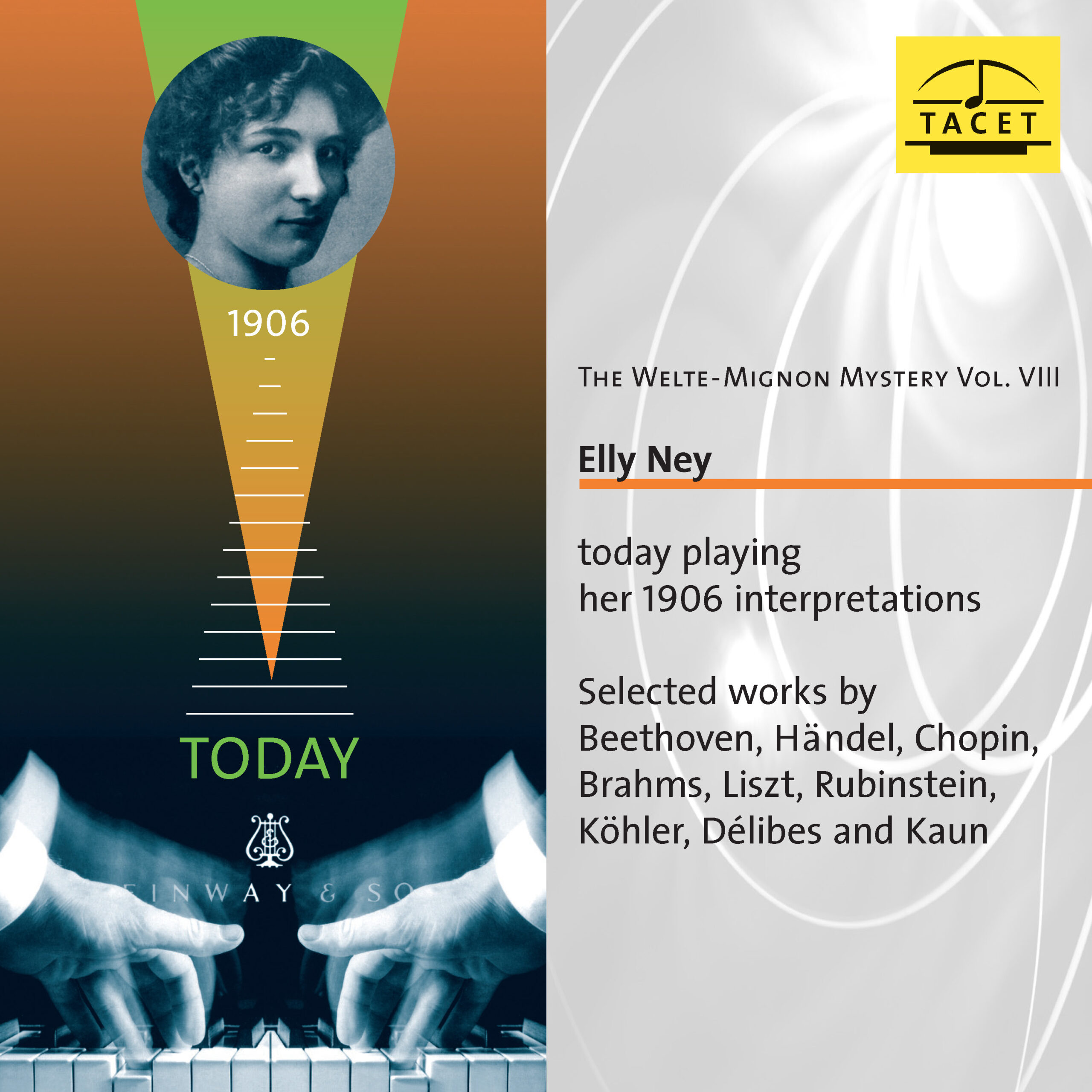

158 CD / The Welte Mignon Mystery Vol. VIII: Elly Ney

Beschreibung

Dies ist keine historische Aufnahme. Aber die Musik, die man hört, ist die historisch originale (in allen Feinheiten) genaue Interpretation von damals. Und das Mysterium: Der Interpret von damals war bei der neuen Aufnahme präsent, ohne selbst anwesend zu sein. Es spielt ein moderner Steinway-Flügel. Noch nie klang Musik aus den Welte-Mignon-Speichern so richtig und gut. Dank der vielgelobten TACET-Aufnahmetechnik. Und weil zuvor die Welte-Mignon-Speicher und die Reproduktionsmechanik (erstmals vom besten Fachkönner) neu justiert wurden. Und damit aufnahmereif für die Ansprüche von TACET. (Welte-Mignon ist eine Erfindung von 1904). Das Welte-Mignon-Mysterium kann nun unverfälscht zu uns sprechen.

5 Bewertungen für 158 CD / The Welte Mignon Mystery Vol. VIII: Elly Ney

Du mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.

Pianiste –

DIE LEKTIONEN DER VERGANGENHEIT

Die Magie der Welte-Mignon

Debussy, Ravel, Mahler, Einecke, Grieg, Granados… spielen ihre Werke.

Würden Sie gerne Ravel, Debussy, Strauss, Saint-Saëns, Reger hören, wie sie auf einem modernen Klavier ihre eigenen Werke spielen? Und was halten Sie von einer „perfekten“ Wiedergabe der Interpretationen der ersten Horowitz, Fischer, Lhévinne und anderer wie Schnabel? Das deutsche Label Tacet bietet eine Anthologie der Rollen, die mit dem Welte-Mignon-Verfahren aufgenommen wurden. Das System ist einfach, aber der Wiedergabeprozess ist besonders komplex! Tatsächlich wurden die von den Komponisten selbst gespielten Stücke mit dem 1904 von der Firma Welte & Söhne in Freiburg erfundenen Gerät digitalisiert. Die damaligen Lochrollen haben den Anschlag, das Pedalspiel und die feinsten Nuancen aufgezeichnet. Heute muss man diese Aufnahmen einfach auf ein Konzertklavier übertragen.

Es ist daher ein echter Schock, die „Children’s Corner“ und einige Préludes von Debussy zu hören, aber auch die „Sonatine“, die „Valses nobles et sentimentales“ von Ravel unter den Fingern der Komponisten selbst zu erleben. Welche Lektionen ziehen wir daraus? Zunächst einmal die erstaunliche Freiheit dieser beiden Genies in Bezug auf ihre Partituren! Es ist auch wahr, dass das Spiel von Ravel nicht immer perfekt in der Ausführung ist… Aber wenn man den rein technischen Aspekt überwindet, wird die extreme Feinheit und die Personalisierung der Anschläge deutlich. Die Dynamik ist meist zart, die Finger scheinen das Klavier nur zu streifen. Ohne jede Brutalität. Die Klarheit und Sanftheit sind verblüffend. Andere Beispiele sind ebenso beeindruckend, wie die beiden Bände, die sich mit Werken von Brahms befassen, die von Nikisch, Lhévinne, Samaroff, Ney oder auch die Etüden von Chopin, gespielt von Pachmann und Paderewski, interpretiert wurden…

Die Virtuosität der Pianisten ist erstaunlich, aber noch mehr überrascht die Leidenschaft, das Engagement, manchmal sogar die Zierlichkeiten und die unpassenden Verzierungen, die manche Pianisten wie Ticks hervorrufen. Aus all diesen Meisterlektionen bleibt uns eine Erkenntnis: Die stärksten Persönlichkeiten entfalten sich nur nach einem tiefen und viszeralen Verständnis der Werke. Schnabel in den Walzern von Josef Strauss und Josef Lanner (wer würde das heute noch spielen?), Horowitz 1926 in einigen Préludes von Rachmaninov – sie sprechen uns an. Woher rührt der Charme und die unwiderstehliche Ausstrahlung ihrer Lesarten? Ein Rätsel.

Jedes Jahr veröffentlicht Tacet drei oder vier neue CDs aus den Welte-Mignon-Archiven. Unbedingt sammeln.

S. F.

_________________________________________________

Französischer Originaltext:

LES LEÇONS DU PASSÉ

La magie des Welte-Mignon

Debussy, Ravel, Mahler, Einecke, Grieg, Granados… jouent leurs œuvres.

Vous aimeriez entendre Ravel, Debussy, Strauss, Saint-Saëns, Reger jouant sur un piano d’aujourd’hui leurs propres Oeuvres? Et que diriez-vous aussi d’une restitution « parfaite » des interprétations des premiers Horowitz, Fischer, Lhévinne et autres Schnabel? Le label allemand Tacet propose une anthologie des rouleaux gravés par le procédé Welte-Mignon. Le système est simple, mais le procédé de restitution particulièrement complexe! En effet, les pièces jouées par les compositeurs eux-mêmes ont été numérisées à partir de l’appareil inventé en 1904 par la firme Welte & Fils de Fribourg. Les rouleaux perforés de l’époque ont capté le toucher, le jeu des pédales et les nuances les plus fines. Il suffit aujour¬d’hui de transférer ces témoignages sur un piano de concert.

C’est donc un véritable choc que d’entendre dans un confort d’écoute optimal les Children’s Corner et quelques Préludes par Debussy, mais aussi la Sonatine, les Valses nobles et sentimentales de Ravel sous les doigts des compositeurs. Quelles leçons en retirons-nous? D’abord, l’étonnante liberté de ces deux génies vis-à-vis de leurs partitions! Il est vrai aussi que le jeu de Ravel n’est pas d’une justesse infaillible… Mais si l’on dépasse l’aspect purement technique, on s’aperçoit de l’extrême finesse et de la personnalisation des touchers. Les dynamiques sont généralement faibles, les doigts semblent effleurer le clavier. Sans aucune brutalité. La clarté et la douceur sont stupéfiantes. D’autres exemples sont frappants comme ces deux volumes consacrés à des œuvres de Brahms interprétées par Nikisch, Lhévinne, Samaroff, Ney ou bien les Études de Chopin par Pachmann et Paderewski…

La virtuosité des pianistes est stupéfiante, mais on est plus surpris encore par la fougue, l’engagement, parfois même les coquetteries, les ornementations intempestives que certains provoquent comme des tics. De toutes ces leçons de maîtres, on retient que les personnalités les plus fortes ne s’épanouissent qu’après une compréhension viscérale et profonde des œuvres. Schnabel dans les Valses de Josef Strauss et de Josef Lanner (qui oserait jouer cela aujourd’hui ?), Horowitz en 1926 dans quelques Préludes de Rachmaninov nous interpellent. D’où proviennent le charisme et le charme insensés de leurs lectures? Mystère.

Chaque année, Tacet publie trois ou quatre nouveaux CD des archives Welte-Mignon. À thésauriser.

S. F.

Pizzicato –

AUS ELLY NEYS FRÜHEN TAGEN

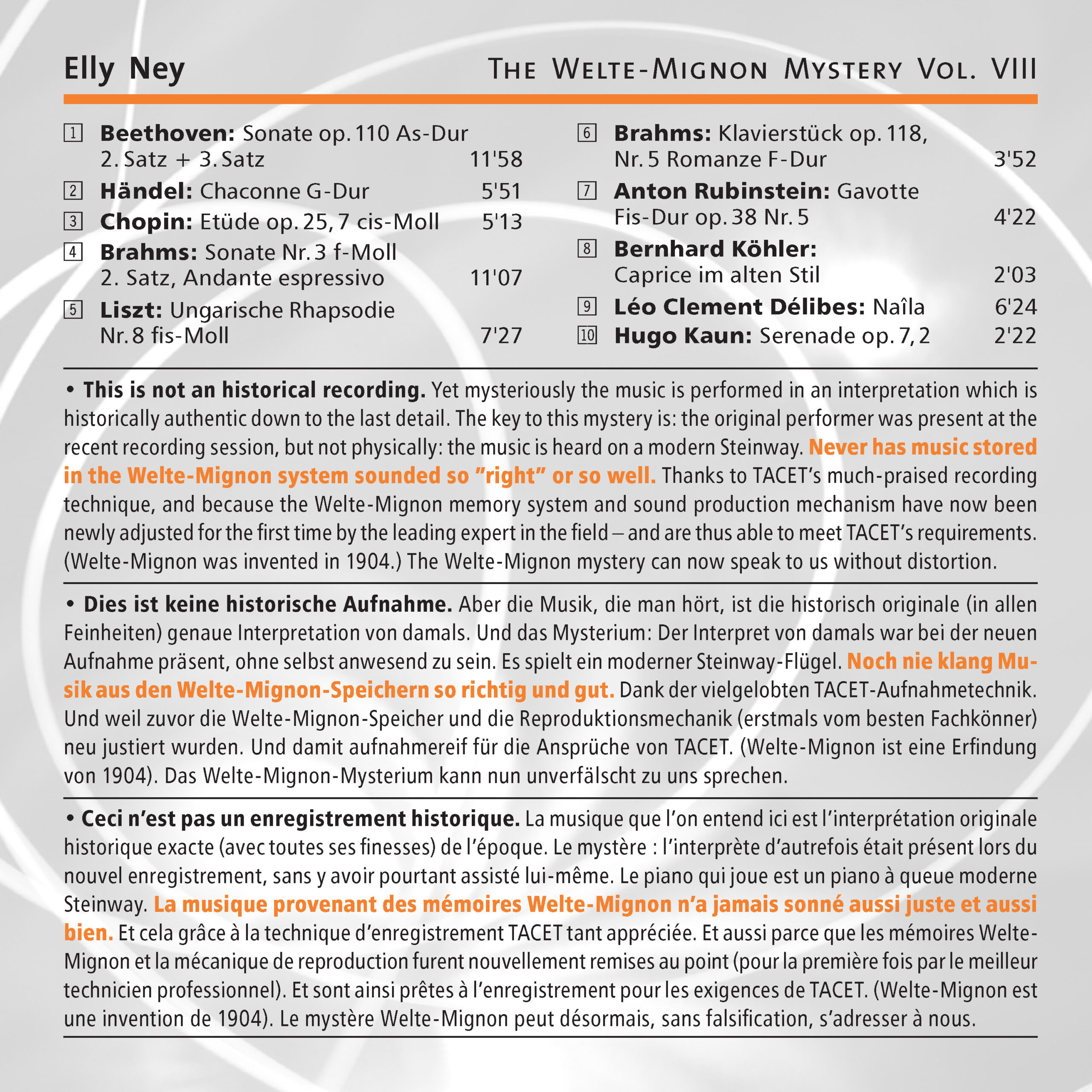

Viele Jahrzehnte umfasst das Wirken der Pianistin Elly Ney, die sich insbesondere als Beethoven- Interpretin einen Namen gemacht hat. Die hier vorliegenden Welte Mignon-Einspielungen stammen aus dem Jahr 1906, die Pianistin war damals 23 Jahre alt. Das Programm umfasst Werke, leider oft nur in Auszügen, von Ludwig van Beethoven (zwei Sätze aus der Sonate op. 110), Brahms (Andante aus der Sonate Nr. 3, Klavierstück op. 118 Nr. 5), Händel (Chaconne G-Dur), Chopin (Etüde op. 25/7), Liszt (Ungarische Rhapsodie Nr. 8) u.a.. Alles in allem eine wertvolle Sammlung, die über hundert Jahre alte Interpretationen in bestem Klang vorstellt. Beethoven und Brahms sind natürlich die Sahnehäubchen: Hochsensible und sehr emotionale Momente einer großen Interpretin! Aber auch die kräftigen, unaffektierten Visionen von Chopin und Liszt können sich hören lassen, ebensowie Händels wunderbare Chaconne. Neys hervorragendes Spiel und ihre Kunst, ohne Umschweife zum Kern der Musik vorzudringen, faszinieren auch noch heute, zumal die Interpretationen kaum gealtert, und im Falle von Brahms sogar zukunftsweisend sind. Eine wichtige CD für den Sammler.

Steff

Klassik heute –

Die Urzeiten der Welte-Mignon-Technik fördern – prächtig, auf Gegenwartsniveau gehoben von dem Tacet-Techniker und -Produzenten – vergessene Klaviermusik-Autoren ans Licht, hier gespielt von einer vor allem auf die Großen, Unvergesslichen fixierten Pianistin. Elly Ney ist es, die weit gewandete, weiblich priesterlich auftretende, nein: überkonfessionell Klaviergottesdienst zelebrierende Reichs- und Nachkriegspianistin, die hier keusche Miniaturen von Bernhard Köhler und Hugo Kaun in Erinnerung ruft. Der Begleittext-Autor, der sich kompetent für das Können und manche Flüchtigkeiten und Grobheiten der Interpretin ins schriftliche Zeug legt, weiß über diese Kleinkunstmusikanten nichts zu übermitteln. Es sei ihm aus wissender (bzw. unwissender) Kollegenperspektive verziehen. Zum Zeitpunkt dieser Einspielungen war die später als „Hohepriesterin“ und „Witwe Beethovens“ geschätzte (aber auch verlachte) Emil von Sauer-Schülerin ganze 23 Jahre alt. Sie spielte verständlicherweise sauberer als im fortgeschrittenen Alter. Sie hatte das Zeug, die Texte im Auge und die Finger im Zaum zu halten. So wird man hier – eingedenk aller phraseologischen, tempomässigen Einschränkungen hinsichtlich der Rollen-Justierung – die Ney in guter, bester Verfassung erleben, die kräftig zuzupacken imstande ist, aber auch Sinn für gleitende, liebenswerte, schonende Passagen hat (Chopin). Mithin ein für Spezialisten faszinierender akustischer Rückgriff in eine Ära des subjektiv unschuldigen Klavierspiels. Und wenn man das alles auf einen feuilletonistischen Nenner bringen möchte, dann reicht es aus, amerikanische Berichterstatter zu zitieren. Sie bezeichneten Elly Ney als „weiblichen Paderewski“!

Peter Cossé

Audiophile Audition –

Elly Ney (1882–1968) entwickelte sich zu einer führenden Vertreterin der Leschetizky-Schule des Klavierspiels und wurde zu ihren Lebzeiten eine „Hohepriesterin“ Beethovens. Bis zum Ende ihrer wechselvollen Karriere nahm sie zahlreich auf – Ney war untrennbar mit dem Nationalsozialismus verbunden und galt als Hitlers bevorzugte Musikerin – und veröffentlichte eine Reihe von Aufnahmen für das Label Colisseum, die eine beständige Klangschönheit offenbaren, trotz mancher fehlerhafter Fingertechnik.

Im Jahr 1906, kurz nach ihrem Abschluss bei Emil von Sauer – die Brahms-F-Moll-Sonate war ihr Prüfungsstück –, erhielt Ney Zugang zum Welte-Mignon-Studio, gemeinsam mit den Musikern Carl Friedberg und Artur Nikisch. Dies sind ihre frühesten Einspielungen, die einen raffinierten und flexiblen Ansatz in der Musik zeigen, bei dem die Unabhängigkeit der Hände und freies Rubato den damals üblichen Stil kennzeichneten.

Ney beginnt mit den beiden letzten Sätzen der A-Dur-Sonate Op. 110 von Beethoven, die sie eher furioso interpretiert, dabei über die Sforzati springt und Pausen kaum respektiert. Die Fuge behandelt sie mit fester Hand, sodass sie selbst über schwierige Passagen zum Klingen kommt. Die G-Dur-Chaconne von Händel – lange ein Favorit des Zeitgenossen Edwin Fischer – war ihr von Lehrer Isidor Seiss zugewiesen worden; Ney führt sie brillant aus, eine Reihe von klar differenzierten Perlen. Neys Rubato in den feinen Effekten des langsamen Satzes von Brahms mag unseren heutigen Geschmack übertreiben, entsprach jedoch der damals üblichen romantischen Freiheit. Die Romance aus Op. 118 bewegt sich sowohl vertikal als auch horizontal, die Reihe von Trillern über Pedal erzeugt einen weichen Glockenklang.

Liszt erklingt stilistisch idiomatisch als flüssiges Salonstück, das mit demselben Schwung endet wie eine Brahms-Hungarian Dance. Man erinnere sich, dass Ney als „die weibliche Paderewski“ gefeiert wurde. Die Rubinstein-Gavotte, ein weiteres glitzerndes Salonstück mit trickreicher Rhythmik und leichter Hand, vergeht unaufdringlich. Bernhard Koehler bleibt eine unbekannte Größe: Sein Caprice summt über mehrere Oktaven im Echo, angenehm vergesslich. Hugo Kaun genoss als Salonkomponist um die Jahrhundertwende größere Popularität, seine triviale, sentimentale Serenade klingt jedoch wie zweitklassiger Lehár. Die Naila-Walzer-Transkription – später ein Standardrepertoire von Géza Anda – besticht durch eine Fülle von farblichen Details; die Synkopen wirken munter, das Hauptthema tritt plötzlich aus einem Panoptikum von Zwitschern und Miauen hervor.

Auf dem modernen Steinway D reproduziert, klingt Neys Spiel wie das einer natürlichen Virtuosin, mit lyrischer und gelegentlich sogar flamboyanter Persönlichkeit – die deutsche Antwort auf Teresa Carreño.

Gary Lemco

Stuttgarter Zeitung –

Erst später ein Gespenst

Die Aufnahmen, die Elly Ney 1906 auf dem Welt-Mignon-Flügel gemacht hat, klingen dank der erfinderischen Wiedergabetechnik des Stuttgarter Tonmeisters Andreas Spreer wie aus einem modernen Digitalstudio. Sie sind eine kleine Sensation: zwar verscheuchen sie nicht das Gespenst der Reichsklaviergroßmutter von Hitlers Gnaden, aber doch das der „Hohepriesterin“ des pathetischen Beethovenspiels, wie es ihre Altersaufnahmen vermitteln. Gewiss, die damals 24-Jährige ist im heftigen Rubatospiel sowie im Auseinanderdriften der beiden Hände hörbar ein Kind ihrer Zeit. Und sie war sich auch nicht zu schade für Salonstücke wie einen mit Charme servierten Walzer von Leo Délibes oder die bravourös bewältigte achte Ungarische Rhapsodie von Liszt. Das größte Interesse erregen freilich zwei Sätze aus Beethovens Klaviersonate op. 110 sowie das Andante aus Brahms’ dritter Klaviersonate – Stücke, die sie noch im hohen Alter gespielt hat. Hier erklingen sie ganz unprätentiös lyrisch und ohne jenes manierierte Vorbuchstabieren, das sie später selbst als Zeichen der Vergeistigung hielt. Im Scherzo der Beethovensonate meistert sie den virtuosen Mittelteil mühelos, deklamiert das einleitende Rezitativ des Schlusssatzes höchst beredt, hat mit der Fuge allerdings hörbar Mühe und findet erst in der abschließenden Stretta wieder zum elanvollen Spiel zurück. Elly Neys frühe Aufnahmen sind ein Glücksfall: die Begegnung mit einer jungen Musikerin, die noch nicht zu ihrem eigenen Monument erstarrt ist.

Uwe Schweikert