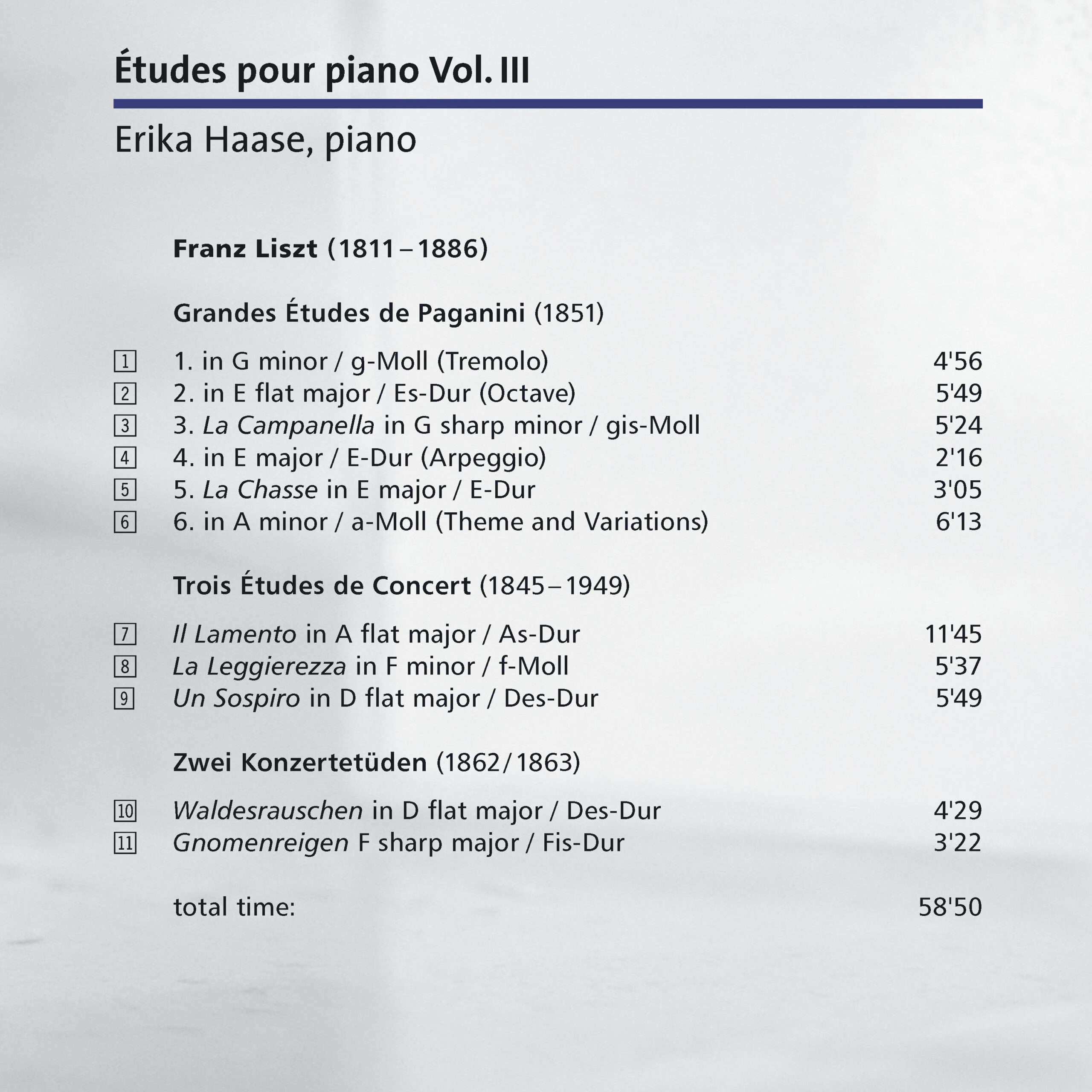

150 CD / Études pour piano Vol. III: Franz Liszt

Beschreibung

Erika Haase setzt ihr großangelegtes Projekt der Einspielung von bedeutenden Etüden der Klavierliteratur fort. Diesmal hat sie sich die Etüden von Franz Liszt vorgenommen. Die halsbrecherischen pianistischen Schwierigkeiten dieser Stücke sind bekannt. Sie meistert sie bravourös und fügt ihnen wiederum ihre eigene, äußerst empfindsame musikalische Note hinzu.

6 Bewertungen für 150 CD / Études pour piano Vol. III: Franz Liszt

Du mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.

DRS2 Studio Basel –

(…) Liszt hat Musik erfunden, die für viele seiner Kollegen unspielbar blieb, da zu schwer. Und auch heute, im Zeitalter etwa von György Ligetis fast unmenschlich tückischen Etüden, trauen sich viele Liszt nicht zu. Er klingt eben nicht gut, wenn das Publikum merkt, wie schwer er zu spielen ist.

Bei der deutschen Pianistin Erika Haase merkt man das ganz und gar nicht. Die zweiundsiebzigjährige spielt mit Genuss Ligeti und ist jetzt an einer Gesamteinspielung von Liszts Klavieretüden.

Liszt war fasziniert vom Grenzgängerischen und so schrieb er viele Etüden, wo er eben diese Grenzen auslotet, z.B. große Etüden nach dem Vorbild seines Bruders auf der Geige: Niccolo Paganini.

„Grandes Etudes de Paganini“ nennt Liszt diesen Zyklus. Am berühmtesten wohl ist die Etüde „La Campanella“ und hier salutiert sich Liszt an der neuen Erfindung des modernen Klavierbaus damals: an der Repetitionsmechanik. Sie erlaubt schnelle Tonwiederholungen. Ja, und wenn diese verzwackte Musik so leicht daherkommt wie bei dieser Pianistin, ist es ein Vergnügen, zuzuhören.

RéF

arte-TV –

Liszts Klavieretüden sind nichts für Anfänger. Wer die „Transzendentalen Etüden“, die „Paganini-Etüden“, die „Drei Konzertetüden“ oder die „Zwei Konzertetüden“ spielen möchte, muss technisch perfekt sein. Der Komponist wurde zu seinen Etüden u.a. durch den Geigenvirtuosen Paganini angeregt, der es im 19. Jahrhundert wie kein anderer Musiker verstand, die Möglichkeiten seines Instruments zu erweitern. Durch Transkription der Werke Paganinis versuchte Liszt, in klanglicher und technischer Hinsicht Vergleichbares auf dem Klavier zu leisten.

Liszts äußerst schwierige „Paganini-Etüden“ existieren in einer ersten Version von 1840, die einige wagemutige Pianisten noch heute spielen, obwohl gewisse Passagen auf einem modernen Klavier praktisch nicht mehr ausführbar sind. Erika Haase entschied sich für die endgültige Fassung von 1851, und zwar nicht aus Angst vor der Herausforderung, sondern weil die von Liszt revidierte Version ganz einfach die wirkungsvollere ist. Erika Haases Spiel ist ein Muster an Klarheit. Die Pianistin versucht nicht zu glänzen, indem sie die virtuosesten Stellen hervorhebt, sondern behandelt diese Passagen ganz einfach wie unberechenbare musikalische Regungen, die plötzlich auftauchen wie Gnome in einem verwunschenen Wald. Dieser Aspekt ist sicher wesentlich. Wie sonst könnte man die berüchtigte „Leggierezza“-Etüde spielen, deren Tontrauben prasseln wie Frühlingsregen auf einem Ziegeldach?

Die Anmut der deutschen Pianistin ist wirklich beeindruckend. Unter ihren Fingern wird Liszt wieder der Zauberer, der er zweifellos war. Die Klarheit ihres Spiels wurde bereits erwähnt, aber man könnte auch von klanglicher Raffinesse sprechen, jener anderen Qualität der Lisztschen Musik, die allzu oft vergessen wird.

Mathias Heizmann

Audiophile Audition –

Die Werke glänzen in meisterhafter Harmonie und strahlen eine Fülle an Atmosphäre aus.

„Erika Haase (geb. 1935) kann auf eine starke künstlerische Ausbildung verweisen, da sie bei Edward Steuermann und Conrad Hansen studierte. Als Lehrerin an der Staatlichen Hochschule für Musik und Theater Hannover ist sie für den Klavierunterricht das, was Uta Hagen für die Schauspielkunst war. Ihre kraftvolle Technik zeigt sich in diesen Studien, die Liszt speziell für seine eigene Virtuosität entwickelte und die gleichzeitig eine Hommage an Niccolò Paganini, den größten Geiger seiner Zeit, darstellen. Die Sechs Paganini-Etüden (1840; überarb. 1851) werden selten vollständig aufgenommen, und es ist ein Genuss, Haases Steinway D (aufgenommen 2006) in glühendem, ja fast hypnotischem Technicolor-Klang zu hören – dank der Aufnahmequalität von Toningenieur Andreas Spreer.

Haases Oktaven sind eine Meisterklasse für sich; man höre sich nur ihre Etüde in Es-Dur an, basierend auf Paganinis 17. Caprice. Die erste Etüde in g-Moll nutzt ein durchgehendes Triller-Motiv, das sich als äußerst wild erweist. Atemberaubende wiederholte Noten prägen La Campanella in gis-Moll, mit Anklängen an das Triangel-Part in Paganinis h-Moll-Violin-Konzert. Obwohl ich persönlich Nojimas Version als atemberaubend einstufe, lässt mich Haase genauso erschaudern. Die Etüde in E-Dur imitiert die Arpeggio- und Bariolage-Techniken der Geige, was für Pianisten zu einer fingertechnischen Tortur wird, da sich beide Hände in engem Raum bewegen müssen. La Chasse in E-Dur (Nr. 5) ahmt ein Jagdhorn- und Flötenmotiv nach und verlangt große Sprünge zwischen den Tönen. Haase glänzt mit brillantem Staccato und flinken Läufen.

Die Etüde in a-Moll ist die bekannteste, da sie von Brahms, Rachmaninow und Lutosławski bearbeitet wurde. Eine Reihe von Bravour-Variationen prüft metrische Präzision, Pedaltechnik und fingerfertige Gewandtheit sowie dynamische Feinheiten. Haase schafft es, eine großartige Spannung in dieser Etüde aufzubauen, die sie in einem Zug meistert.

Die drei Konzertetüden (1845–1849) enthalten eine Rarität: das eröffnende Il Lamento in As-Dur, ein Tondichtungsstück für Klavier, das mit einer Improvisation beginnt und in einen Cantabile-Teil von großer rhetorischer und sinnlicher Weite übergeht – eigentlich eine funkelnde, plastische Nokturno-ähnliche Komposition mit den religiösen und poetischen Harmonien Liszts. Die chromatischen Tonleitern und parallelen Sexten von La Leggierezza – die f-Moll-Studie in Anschlag und thematischer Verwandlung – sind wie Muttermilch für Haases blumige Technik, die sowohl bezirzt als auch verblüfft. Un Sospiro (Des-Dur) mit seinen gekreuzten Händen und fließend-erotischen Effekten hinterlässt einen starken Eindruck, besonders in den virtuosen Kadenzen.

Abschließend zwei Konzertetüden, die Liszt 1863 für ein pädagogisches Übungsbuch komponierte: Waldesrauschen und Gnomenreigen. Ersteres besticht durch wirbelnde Muster und die Anforderungen eines kontrapunktischen Perpetuum mobile. Gnomenreigen ist Liszts Antwort auf Mendelssohns Feenwelten. Haase spielt diese Stücke mit deklaratorischem und mutigem Schwung – die Werke schimmern in meisterhafter Harmonie und vermitteln eine überbordende Atmosphäre.

Hinweis: Dieses rein Liszt gewidmete Rezital bildet den dritten Band von Haases Etüden-Editionen, wobei die vorherigen Bände Debussy, Strawinsky, Ligeti, Messiaen, Bartók und Skrjabin gewidmet waren.“

Gary Lemco

Pizzicato –

Simmungsvoller Liszt

Unbeirrbar fleißig und mit ausgeprägter Individualität setzt die mittlerweile 71 Jahre alte deutsche Pianistin Erika Haase ihre Arbeit an den Liszt-Etüden fort.

Auch in seinen Etüden verarbeitete Liszt vor allem geistige Eindrücke, zu denen er in seiner intensiven Beschäftigung mit der Kunst und der Literatur angeregt wurde. Darin findet die Pianistin ihren Interpetationsansatz, weil für sie, gewiss aus einer reichen und langen Lebenserfahrung heraus, nicht blendende Virtuosität wichtig ist, sondern das, was es an Stimmungen in der Musik gibt. Liszt, der ja mit seinen Tondichtungen gezeigt hat, wie wichtig Klangmalerei für ihn ist, würde diese bedächtige Darbietungen vielleicht gemocht haben, denn das nur Virtuose war es ja nicht, was er eigentlich zeigen wollte. Er wollte kein „Unterhaltungskünstler“ sein.

So ist diese CD, sowie ihre beiden Vorgängerinnen, im Spektrum der Liszt-Interpretation etwas ganz Besonderes.

RéF

KulturSPIEGEL –

Scharen von Pianisten haben diese Fingerknotereien geübt; Aufnahmen gibt es zuhauf. Trotzdem lohnt es, bei Erika Haase, Professorin in Hannover, hinzuhören: So strukturbewusst und zugleich einfühlsam wurde etwa der „Gnomenreigen“ kaum je gespielt – ein Liszt für Listige sozusagen.

Johannes Saltzwedel

NDR Kultur, Neues vom Schallplattenmarkt –

Die Pianistin Erika Haase hat sich rar gemacht. Sie wurde besonders bekannt durch ihre Konzerte mit Ligeti-Etuden,die als unspielbar galten. Sie hat ihren musikalischen Gehalt entdeckt und ausformuliert. In ihrem jüngsten CD-Programm präsentiert die 1935 in Darmstadt geborene Pianistin Klavieretüden von Franz Liszt und auch hier überzeugt sie durch eine einzigartige Verbindung von virtuoser Technik und höchstem musikalischem Durchdringen. Man darf ja den Stücken ihre technischen Schwierigkeiten nicht anmerken und man staunt mit welcher Leichtigkeit und romantischen Geste Erika Haase die Etüden von Franz Liszt präsentiert. (…) Dieses Programm mit Klavieretüden von Franz Liszt passt in seiner Leichtigkeit und Aura wunderbar in die sommerliche Festivalzeit, weil es ganz von einem Zauber der Musik beseelt ist. Man begegnet in Erika Haase einer Pianistin, die Freude an der Musik mit uns teilt und sich beinahe ein wenig lustig macht über die grosse Show, die die Salonlöwen des 19. Jahrhunderts gern aus diesen Etüden gemacht haben. (…)

Margarete Zander