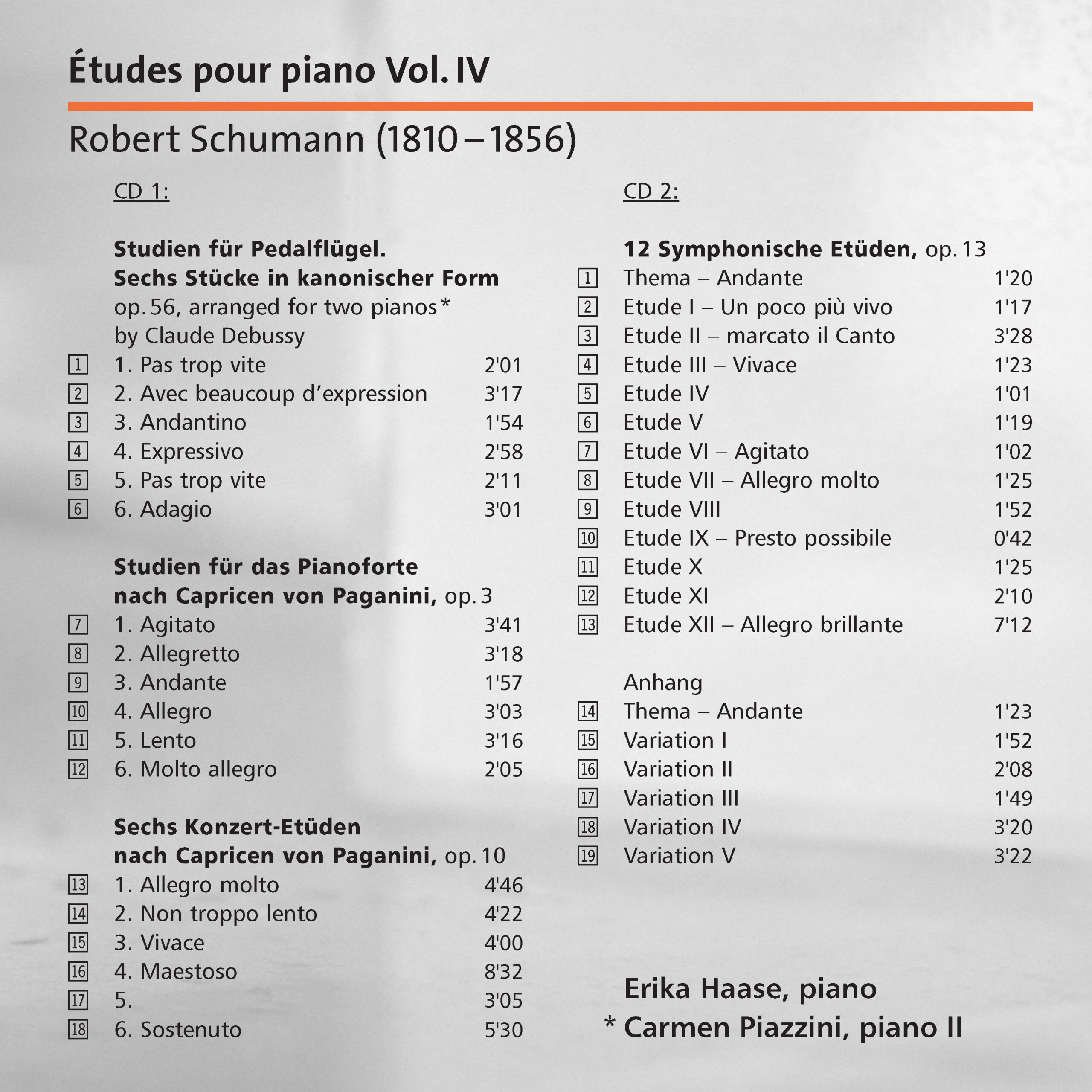

165 CD / Études pour piano Vol. IV: Robert Schumann

Beschreibung

Die Studien nach Capricen von Paganini spielt [Erika Haase] mit virtuoser Leichtigkeit und großer Anmut. So beeindruckt hier nicht nur die Auswahl der Stücke, sondern vor allem ihre vorzügliche und einnehmende Interpretation. Eine schöne Aufnahme! (Piano)

6 Bewertungen für 165 CD / Études pour piano Vol. IV: Robert Schumann

Du mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.

Fanfare-Magazin –

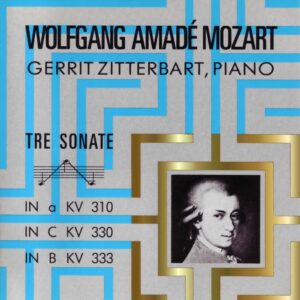

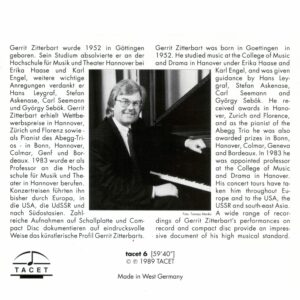

Dies ist Band 4 der Serie „Etüden für Klavier“ von Tacet. Die vorherigen Ausgaben widmeten sich den Werken von Strawinsky, Bartók, Messiaen und Ligeti (Band 1), Lutosławski, Skrjabin, Ligeti und Debussy (Band 2) sowie Franz Liszt (Band 3). Alle Einspielungen stammen von der 75-jährigen Pianistin Erika Haase, deren manuelle Gewandtheit offenbar nicht im Geringsten nachgelassen hat. Größere Namen haben in diesem Alter oft deutlichere Einbußen gezeigt, doch wie diese Auflistung zeigt, gehören Etüden von Natur aus zu den technisch anspruchsvollsten Werken der Literatur und zugleich zu den musikalisch bedeutendsten Kompositionen, die je geschrieben wurden. […]

Erika Haase spielt mit großer Klarheit und außergewöhnlicher Durchdringungskraft; sie interpretiert diese Werke mit einem Schwung und einer mühelosen Sensibilität. […] Der Klang dieser Aufnahme ist hervorragend, und sie kann vor allem wegen der Aufnahme der fehlenden Etüden, der Sammlung der Paganini-Studien und der Pedal-Klavier-Bearbeitung von Debussy empfohlen werden. Derzeit gibt es auf dem Markt keine ernstzunehmenden Konkurrenten von Gewicht, abgesehen von einer alten Vox-Aufnahme mit Peter Frankl und András Schiff.

Steven E. Ritter

Frankfurter Rundschau –

(…) Schumanns „Symphonischen Etüden“ begegnet man noch gelegentlich, doch Erika Haase spielt davon auch die fünf vom Autor aussortierten Variationen, die nicht minder fesselnd und gestaltenreich sind als die kanonisierten.

Eine der beiden CDs gilt weniger geläufigen Schumannwerken wie den Studien und Etüden nach Paganini und den Studien für Pedalflügel, welch letztere Debussy für zwei Klaviere bearbeitete. Hier beteiligt sich Erika Haases Kollegin Carmen Piazzini, gleichfalls (Wahl-)Darmstädterin. Im luzid-bedachtsamen, immer wieder zu kontrolliert virtuoser Spielfreude auflaufenden Klavierstil lassen sie die gemeinsame Schule des schwedischen Pianisten Hans Leygraf erkennen. (…)

Hans-Klaus Jungheinrich

Pizzicato –

Erika Haase setzt ihre altersreife Sicht auf das Etüdenwerk fort und stellt in diesem vierten Volume der Edition Etüden von Robert Schumann vor. Sie spielt kraftvoll, sonor und mit jener Klarheit, die ihr Interpretieren stets auszeichnet. Und so ist es wiederum die Anschlagsvielfalt, die erstaunt und dem polyphon denkenden Komponisten hundertprozentig gerecht wird.

RéF

Audiophile Audition –

Erika Haase setzt ihre gewissenhafte Erforschung der großen Zyklen von Klavieretüden fort, diesmal mit einigen vernachlässigten Werken von Schumann.

Erika Haase (geb. 1935) führt ihre sorgfältige Auseinandersetzung mit den großen Etüdenzyklen für Tastinstrumente fort und widmet sich hier den relativ vernachlässigten – abgesehen von Integral-Interpreten wie Jörg Demus – Paganini-Studien, die Robert Schumann schuf, um dem Klavier jenes Maß an explosiver Bravour zu verleihen, das der italienische Meister dem Violinenrepertoire hinterlassen hatte.

Haase wird für die Eröffnungswerke von der Pianistin Carmen Piazzini aus Buenos Aires am Steinway unterstützt. Es handelt sich um die 1839 entstandenen Studien, die Schumann für sein mit einem Pedalbrett ausgestattetes Instrument komponierte, dessen hinzugefügte Bassstimme er in kontrapunktischen Erfindungen erkunden konnte. Der Geist Bachs durchdringt das gesamte Werk; jedes Stück ist ein strenger Kanon in wechselnden dreistimmigen Texturen. Schumann verändert die Intervalle der verschiedenen Stimmeneinsätze und spiegelt damit die Verfahren wider, die Bach in den Goldberg-Variationen anwandte. Der Rückgang der Beliebtheit des Instruments führte jedoch dazu, dass Debussy die Werke 1891 für zwei Klaviere arrangierte.

Das erste Stück der Sammlung wird wohl am unmittelbarsten gefallen, da es so sehr an Bachs kristallklare Inventionen erinnert. Nr. 2 wirkt wie ein liebliches, galoppierendes Lied ohne Worte, wobei die Polyphonie den Eindruck eines Chorals verstärkt, der unter der Kantilene liegt. Nr. 3 ahnt den Geist einiger der Waldszenen vorweg – nervöse, synkopierte, gavottenartige Figuren in plastischem Kanon. Es endet mit einer Art Kadenzen-Rezitativ. Reine Schumann-Lyrik in Nr. 4, mit „Expressivo“ bezeichnet und durchdrungen von der Unschuld der Kinderszenen – selbst Mendelssohn kommt in den Sinn –, obwohl es in kanonischen Laufmustern weniger naiv ausbricht. Stakkati im Kanon prägen Nr. 5, gelegentlich unterbrochen von einem sforzato oder einer flüchtigen Triolenfigur, um uns aus dogmatischer Trägheit zu reißen. Der sarkastische Ton des Stücks könnte für Prokofjew in einem Moment antiker Ironie durchgehen. Das abschließende Adagio hat jenen „Epilog“-Charakter, den Schumann in seine Märchen einwebt, wobei die kanonische Linie chromatisch und dunkel gefärbt ist – spätbarocker Bach in romantischem Gewand.

Die erste der Paganini-Sammlungen, Op. 3 (1832), verliert keine Zeit, um ihre Annäherung an Paganinis Violintechniken – wie Handgelenk-Sostenuto und Bariolage – zu demonstrieren. Haase meistert die Doppelschläge und non-legato-Figuren mit ihrer charakteristischen Souveränität. Schumanns Klavier kann die Soloviolinstimme resonanter gestalten; selbst eine einfache Harmonisierung verleiht dem Klang eine Vitalität, die dem Klavier angemessen ist. Dann teilt er die Mittelteile gern zwischen beiden Händen in a-cappella-artigem Wechsel auf. Wenn es je einen Text gab, der Busoni – neben Liszt – als Handbuch für Transkriptionen diente, dann ist es dieses Op. 3. Schumann lässt das Prestissimo aus Caprice Nr. 11 (Andante) weg und überlässt die gestaffelte Lyrik größtenteils der rechten Hand. Das Klavier kann Violin-Glissandi zwar nicht gleichkommen, doch Caprice 13 bewahrt etwas von der sinnlichen Erotik. Die synkopierten Mittelteile bereiten auf das vor, was Schumann später in seiner Fantasie, Op. 17, fordern wird. Caprice 19 (Lento) beginnt mit einer entwaffnenden Folge loser Töne; dann führen gebrochene Stakkati in schimmernde Pirouetten und knifflige Agogik, die bald symphonische Dimensionen annehmen. Die letzte der Sammlung hat große Ambitionen: eine Konzertetüde von quecksilbriger Temperamentsfülle, untermauert von Bachs laufendem Kontrapunkt, nur einen Hauch entfernt von Rachmaninows Etüden-Tableaux.

Schumann wandte sich 1833 erneut Paganini zu, diesmal in Op. 10, und setzte zunächst dessen Caprice Nr. 12 um; doch auch hier ist die Transkription vollkommen klavieridiomatisch – eine groß angelegte Etüde im Stil Godowskys, mit leichter Dynamik und mörderischen Synkopen, ähnlich Liszts „leggierezza“. Das g-Moll-Capriccio Nr. 6 eliminiert die Violintremoli fast vollständig und hebt die Gesangslinie hervor, während die Bassakkorde vertieft werden, um ein glanzvolles Duett oder eine Ballade mit klingender Begleitung zu schaffen. Das Vivace Nr. 10 schreitet mit selbstbewusster Leichtigkeit dahin, wirft Triller und Verzierungen wie Konfetti aus. Glockenspielartige Akkorde bahnen sich ihren Weg durch das Gewitter der Noten: ein „beschäftigtes“ Stück, vielleicht eine Vorwegnahme von Schumanns Karnevalstücken oder seinen Novellettten. Das gewichtige Nr. 4 basiert auf Caprice Nr. 4 und verdient durchaus einen literarischen Namen wie „Ballade“. Es offenbart Elemente des Gregorianischen Chorals, einer Handgelenkstudie und eines Chorals, doch seine Unberechenbarkeit und symphonische Klangfülle verleugnen nicht ihren Etüdencharakter. Haase verleiht diesem umherschweifenden, stimmungsvollen Stück einen perlenartigen Glanz und verbindet seine episodische Natur mit meditativer Intensität. Nr. 5 trägt keine Tempobezeichnung, doch im Moderato spielt Haase eine streng synkopierte Version von Caprice Nr. 2, eine Studie in gegenläufigen Bewegungen. Schumann erweitert den Part der linken Hand dramatisch, und man hört bereits Vorwegnahmen späterer Brahms’scher Einfälle. Eine schwangere Pause, und die Bewegung beginnt von Neuem, eine Kaskade von Regentropfen in dicht polyphonem Stil. Das letzte Stück der Sammlung, Sostenuto (Caprice Nr. 3), beginnt mit zupfenden Arpeggien und hinzugefügten Diskantnoten; die Melodie schreitet choralartig voran und bietet Franck reichlich Anregung für erfinderische Klanglichkeit. Die Etüde bricht in plastisches, non-legato-Filigran aus – Schumanns Antwort auf Chopins „Schmetterlingsetüde“. Eduard Steuermann, Haases Lehrer, setzte sich bekanntlich für dieses Schumann-Opus ein. Ich kann bestätigen, dass Frau Haase ihrem Mentor mit treuer Hingabe gedankt hat.

Schumanns Sinfonische Etüden (1834) stellen eine Synthese verschiedener musikalischer Stile dar, vergleichbar den multiplen Persönlichkeiten des Komponisten. Der große Entwurf von Thema und zwölf Variationen spricht zwar gegen eine Aufführung als Einzelstücke, doch Pianisten wie Lipatti spielten einige davon als Zugaben ein. Die letzten Variationen wirken wie ein langsamer Satz und ein marschartiger Schluss, ganz so, als wollten sie – wie viele von Schumanns Opern – gegen kulturelle Philister wettern. Die brillanteren Etüden, wie Nr. 2, glänzen mit opernhafter Koloratur, als erinnere sich Schumann an eine Bellini-Arie, gesungen von einer hübschen Salonlöwin. Die dritte Variation ruft erneut Paganini in Erinnerung, besonders in den Arpeggien der rechten Hand. Ein schneller Marsch leitet die vierte Variation ein, ein strenger Kanon in preußischen Akzenten. Die fünfte erinnert an ein leichtes Scherzo aus dem Karneval oder von Mendelssohn. Die Agitato-Etüde Nr. 6 ist voller Knackigkeit und Synkopen, vieles davon weist auf Brahms voraus. Nr. 7 möchte gern ein Scherzo sein, doch ihr Schritt ist schwer, eine Art Stampftanz, wie ihn Bartók später in eigener Prägung schaffen würde. Die achte Variation liebt Bachs Polyphonie, besonders seine französischen Ouvertüren, befruchtet von der Art harmonischer Bewegung, wie wir sie im „Prophetenvogel“ des späteren Schumann finden. Nr. 10 – Presto possibile – ist ein schneller Pfeil des Klangs, im Nu verhallt. Nr. 10 in schnellem Tempo überwindet metrische Hürden unerbittlich, beide Hände aktiv. Nr. 12 treibt die Klanggrenzen voran und lässt uns durch ihre Tremoli in verklärte Welten blicken, die später von Skrjabin bewohnt werden. Haase nimmt die Etüde XII – Allegro brillante etwas markierter, als ich es bevorzugen würde, doch der stetige Aufstieg zum musikalischen Parnass ist gleichmäßig und geschliffen. Die komplexen Klangmosaike, die sich durch ihre Ungeduld mit kulturellen Stümpern winden, verbinden dreistimmige Harmonik in einer quecksilbrigen Balance von Marsch und Fantasiebild.

In einem Gespräch über die Sinfonischen Etüden mit Alfred Brendel an der Emory University in Atlanta verwies er mich auf das Dilemma der fünf sogenannten „Anhang“-Etüden: „Wenn man sie einfügt, zerstört man die symmetrischen, harmonischen Linien, die Schumann geschaffen hat; wenn man sie weglässt, verweigert man sich einige positiv großartige Momente des Genies.“ 1873 auf Betreiben des Herausgebers Johannes Brahms veröffentlicht, bieten die fünf Studien einige blendende Momente: Haase wiederholt zunächst das Originalthema, dann folgen die posthum veröffentlichten Etüden. Die erste wirbelt in kaleidoskopischen Farben und hält sich an die harmonische Kontur des Themas. Nr. 2 könnte sich an Columbine aus dem Karneval orientieren, doch der Marsch wird chromatisch dicht und komplex. Nr. 3 blickt gleichzeitig zurück zu Bach und voraus zu Debussy – ein entschlossener, harmonischer Strudel. Nr. 4 ist eine Studie im Anschlag: zart, hauchzart, sendet sie Klangrinnsale wie Herbstregen an Fensterscheiben. Die letzte betritt jenen magischen Klangraum von Schumanns Eusebius, ein Spieluhrkasten voller Lichter und Spielzeuge, die Peter Pan zu Weihnachten geschickt hat. Ein Weihnachtsgeschenk für sich – diese Liebesarbeit von Frau Professor Erika Haase.

Gary Lemco

Darmstädter Echo –

(…) Virtuos und fingerfertig nutzt Haase ihre vollgriffige Anschlagskunst für Schumanns fantastische und stets auch überschwängliche Melodik, die sich aufzuschwingen und abzuheben scheint. Imposant die für den Pedalflügel gedachten kanonischen Stücke, die Debussy für zwei Klaviere bearbeitet hat (…)

hz

Piano News –

Der Mut des Labels TACET, sich nicht nur auf junge Talente zu konzentrieren, ist lobenswert und in der heutigen Zeit umso wertvoller. Erika Haase, Jahrgang 1935, arbeitete u.a. mit Pierre Boulez zusammen und unterrichtete an der Musikhochschule in Hannover. Schumann spielt sie versiert und durchaus eigenwillig. Eine besondere Freude ist, dass sie sich die seltener zu hörenden Etüden ausgesucht hat. Um für das Orgelspiel zu üben, hatte sich Schumann einen Pedalflügel ausgeliehen, dem ein Fußpedalmechanismus hinzugefügt werden konnte. Das Instrument faszinierte ihn aber so, dass er gleich mehrere Stücke für dieses Instrument komponierte. Seine „Sechs Studien in kanonischer Form“ spielt Erika Haase mit ihrer argentinischen Kollegin Carmen Piazzini in einer Fassung für zwei Klaviere von Claude Debussy. Originell, aber stets das Ganze im Blick interpretiert sie die „Symphonischen Etüden“ op. 13. Die Studien nach Capricen von Paganini spielt sie mit virtuoser Leichtigkeit und großer Anmut. So beeindruckt hier nicht nur die Auswahl der Stücke, sondern vor allem ihre vorzügliche und einnehmende Interpretation. Eine schöne Aufnahme!

Anja Renczikowski