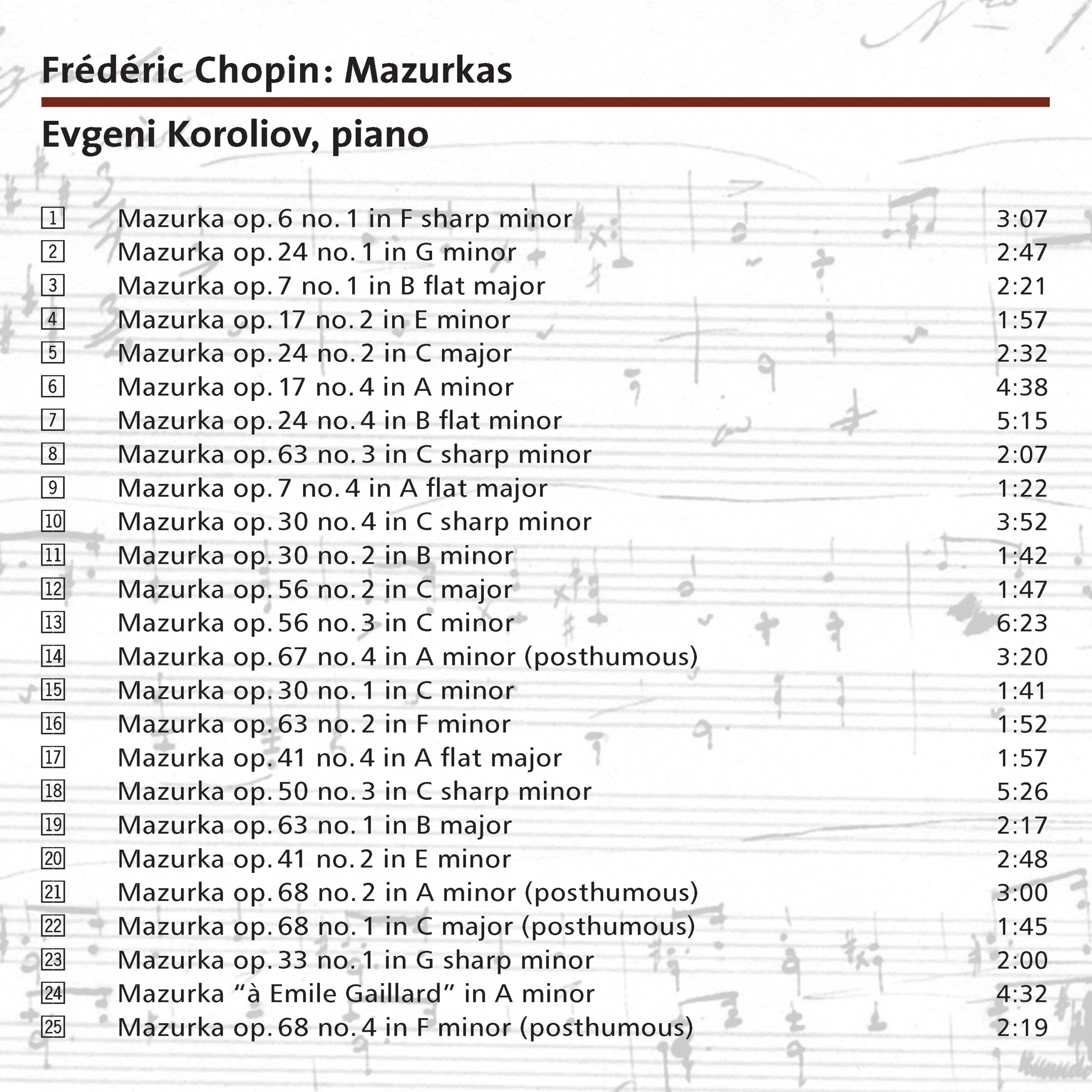

183 CD / Frédéric Chopin: Mazurkas

Beschreibung

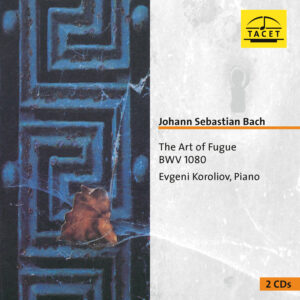

„So schön wie jetzt beim großen russischen Pianisten Evgeni Koroliov war das lange nicht zu erleben. (…) Koroliov spielt diese Musik mit faszinierendem Gespür für Zeit und Rhythmus, im Grunde streng, ohne überzogene Rubati und Verzögerungen, ohne alles Aufgesetzte, Parfümierte, Effektvolle. Ein schlackenloser, nachdenklicher, ganz nach innen gerichteter, tief empfundener Chopin, der sich eben nicht in den Pariser Salons, sondern eher in der Landschaft Masowiens und Kujawiens verliert. Schon jetzt ganz sicher eine der schönsten Chopin-CDs des anstehenden Jubiläumsjahres.“ (BR, „Leporello“)

14 Bewertungen für 183 CD / Frédéric Chopin: Mazurkas

Du mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.

NDR-Kultur, Welt der Musik –

Sehr behutsam, zart widmet sich Evgeni Koroliov dieser zerbrechlichen Miniatur [der Mazurka in c-Moll op. 30]. Er zeigt sie vorsichtig wie ein kostbares Glasgefäß. Dabei durchleuchtet er mit fein differenzierten Färbungen der einzelnen Stimmen das Gewebe dieser kleinen Komposition. Dem Zauber und der Melancholie, sowie der verschatteten Harmonik und der ein bisschen widerspenstigen Rhythmik spürt Ebgeni Koroliov ohne falsches Pathos nach – ein nobles Chopin-Spiel.

Elisabeth Richter

Classics Today –

–> Originalrezension

Weniger als die Hälfte von Chopins vollständig erhaltenen Mazurken bilden diese 2009 erschienene Veröffentlichung, die nicht nach Opusnummern, sondern mit dem Ziel einer wirkungsvollen Programmgestaltung geordnet ist, welche das Interesse über 80 Minuten aufrechterhält. Die Mazurken halten vielen unterschiedlichen interpretatorischen Ansätzen stand – von Ignaz Friedmans kraftvollen, epischen Darstellungen bis hin zur duftigen Intimität von Maryla Jonas und Guiomar Novaes, ganz zu schweigen von Arthur Rubinsteins drei sehr unterschiedlichen Gesamtaufnahmen der Mazurken. Koroliov ruft Arturo Benedetti Michelangelis lapidar-präzise Fingerarbeit, seinen weiten Dynamikumfang und seine subjektive Poesie in Erinnerung. Man hört dies in der sorgfältigen Stimmenführung der Sprünge im Mittelteil von Op. 6 Nr. 1, obwohl Michelangelis monumentale, in Quinten dröhnende Linke in Op. 56 Nr. 2 nie so tänzelte wie bei Koroliov.

Der Pianist verleiht dem eher ereignislosen Op. 24 Nr. 1 durch leichte Akzentuierung der Dissonanzen Interesse, während seine sanfte Herangehensweise an das implizit übermütige Op. 7 Nr. 1 durch auffällige Phrasenverlängerungen und das rhythmische Spiel im köstlich modal gefärbten Trio ausgeglichen wird. Ebenso kontrastieren die reduzierten Außenteile von Op. 24 Nr. 2 mit den überraschend gerollten, lauten As-Dur-Akkorden, die sein Trio einleiten. Tatsächlich scheut Koroliov nicht davor zurück, Akkorde nach Belieben zu arpeggieren oder die linke Hand leicht vor der rechten zu spielen – ganz im Stil verstorbener Pianisten – doch setzt er diese Mittel mit Bedacht ein. Eine geschickte polyphone Kontrolle rechtfertigt Koroliovs bewusst gedehnte Interpretationen von Op. 24 Nr. 4 und Op. 56 Nr. 3, während seine faszinierende Legatoführung in der Mazurka in a-Moll („Émile Gaillard“) ebenso überzeugt und sein unorthodox langsames Tempo als glaubwürdige Alternative erscheinen lässt.

Koroliovs Chopin-Mazurken sind weniger Tänze als vielmehr ausgeprägte und vielfältige Dramen, und er setzt seine Konzeptionen ohne jegliche Zweideutigkeit um – unabhängig davon, ob man mit jeder seiner Entscheidungen übereinstimmt. Tacet liefert eine hervorragende Tontechnik und ausführliche, teilweise überhebliche Begleittexte.

Jed Distler

© 2014 ClassicsToday.com

Fanfare-Magazin –

(…) Ich habe Rubinsteins Interpretationen stets verehrt, und die von Evgeni Koroliov bewegen sich in derselben Richtung. Koroliovs Mazurken sind vor allem eines: gesanglich. Er spielt mit vollem, rundem Klang, in einem vergleichsweise gemächlichen Tempo, und neigt eher dazu, Dinge in eine träumerische Versunkenheit übergehen zu lassen, als ihnen zusätzliche nervöse Energie zu verleihen. Sein Spiel ist von einer gewissen Zurückhaltung geprägt, doch mit viel rhythmischem Schwung, Eleganz und feinem Rubato. Es war ein Vergnügen, alle 25 Mazurken in einem Rutsch zu hören. (…) Für warmherzige Interpretationen, die eher nostalgisch als ausgelassen und eher introspektiv als forsch sind, ist Evgeni Koroliov sehr zu empfehlen. Unterstützt wird er dabei von der schmeichelnden Akustik der Tacet-Aufnahme.

Paul Orgel

klassik.com –

–> Original-Artikel

(…) 2010 werden – zum 200. Geburtstag des Komponisten – nicht eben wenige Chopin-Aufnahmen herausgebracht werden. Dass diese zu den besten gezählt werden wird, kann als gesichert gelten. Wenn das ‚Chopin-Jahr’ jetzt bereits endete, bevor es beginnt – es hätte reicheren Ertrag gebracht, als zu erwarten war.

Klassik heute –

Alles, was ich bisher mit dem jetzt 60jährigen Moskauer Pianisten Evgeni Koroliov gehört, genauer: erlebt habe, deutete auf einen konzessionslos ernsten, im Umgang mit den ihm anvertrauten Werken geradezu fanatisch ernsthaften Interpreten. Ich erinnere nur an seine gläsern-statischen, peinlichst genau recherchierten Debussy-Préludes (Tacet 131), die den Eindruck erweckten, als befände man sich zu nächtlicher Stunde völlig allein an einem imaginären Ort der Bildbetrachtung – faszinierend und irritierend zugleich!

Nicht anders verhält es sich aus meiner Sicht, wenn Koroliov seine werkchronologisch sprunghafte Reise durch die Welt der Chopin-Mazurken unternimmt. Unverblümt Freudiges, Naturhaftes, tänzerische Gesundheit im Sinne einer positiven Sicht von Volkstümlichkeit – solche Attribute wirken zurückgedrängt zugunsten einer Handhabe, die all diesen in zahllosen Einspielungen dokumentierten Vertrautheiten ihre Daseinsberechtigung verweigert, zumindest in Frage stellt. Andererseits gelingt es Koroliov, das bisweilen verwegen Künstliche, das raffiniert Gebaute dieser Miniaturen schonungslos herauszuarbeiten. Koroliov verliert sich nicht glückselig – wie einst Rubinstein – in die stampfende, wogende und singende Tanz- und Klangalchemie dieser Kleinformate, vielmehr lüftet er wie in Amt und Würden eines pianistischen Gerichtsmediziners die Innenansichten musikalischer Gewebe und Skelettstrukturen. Er befindet sich dabei auf jener – kontrovers diskutierten – ästhetischen Ebene, auf der sich schon Benedetti Michelangeli und Valery Afanassiev um provokant „unpolnische“ Eisblumen-Mazurkas verdient bzw. angreifbar gemacht haben. Eine Mazurka-Folge mithin, die zu denken gibt, die den Unbequemlichkeiten dörflichen Lebens Rechnung trägt, die Impulse gibt, sich erneut – und unvoreingenommen – einem Komponisten zuzuwenden, der im Allgemeinen als guter Bekannter eingeschätzt und in diesem Sinn auch vermarktet wird.

Peter Cossé

Classica –

–> französischer Originalartikel

Mit den „Mazurken“ von Koroliov entdeckt man Chopin neu – nicht den des Konzertprüfungsrepertoires, sondern den Komponisten, der das Herz berührt.

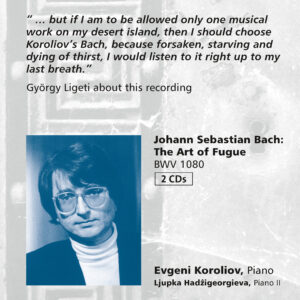

Dies ist eines der anspruchsvollsten Programme für Klavier: 25 Mazurken von Chopin aneinandergereiht. Diese Stücke, die man sonst lieber in kleinen Dosen genießt, könnten über mehr als eine Stunde hinweg gespielt eine unkontrollierbare Ermüdung hervorrufen. Doch nichts dergleichen bei diesem Zauberer Koroliov! Sein Ansatz scheint hier genau das Gegenteil von dem zu sein, was Ido Bar Shaï in einer kürzlich erschienenen, ähnlichen Anthologie (Mirare) bot. Der junge, talentierte Pianist ließ bei jedem Ton seinen Willen erkennen, so fein und raffiniert zu „gestalten“ wie nie jemand zuvor. Evgueni Koroliov hingegen „gestaltet“ nicht – er ist. Seine Subjektivität scheint hinter dem Werk, dem er dient, völlig zurückzutreten, so wie in seiner berühmten Einspielung des Wohltemperierten Klaviers (Tacet), die György Ligeti als die einzige Aufnahme bezeichnete, die er auf eine einsame Insel mitnehmen würde!

Wir verfügen bereits über mindestens zwei sublime Gesamtaufnahmen der Mazurken – jene von Rubinstein (RCA) und Luisada (DG) – doch zu ihnen sollte man unbedingt dieses wundersame Album hinzufügen. Alles fließt hier mit Anmut, Leichtigkeit und Eleganz – ohne jede erkennbare Anstrengung. Alle Materialität und alles Weltliche sind aufgehoben – es bleibt nur noch die Musik in ihrer reinsten Form. Diese Tagebuchblätter, Zeugnisse eines ganzen Lebens, manchmal aufgeheitert durch volkstümliche Erinnerungen, meist aber durchdrungen von schmerzhafter Melancholie und verzehrender Nostalgie, treffen uns mitten ins Herz – bis zu jener letzten, posthum veröffentlichten Seite (Op. 68 Nr. 4), in der trostlose Chromatik den Eindruck völliger Auflösung im Nichts hinterlässt.

Philippe van den Bosch

_____________________

Französischer Originaltext:

Choc de Classica

–> article original

Avec les „mazurkas“ par Koroliov, on découvre Chopin, non celui des examens de concert, mais le compositeur qui touche au cœur.

Voici l’un des plus redoutables programmes pianistiques : 25 Mazurkas de Chopin enchaînées. Ces pages que l’on goûte volontiers à petites doses, risquent en effet, à être égrenées plus d’une heure durant, de provoquer une incoercible lassitude. Mais rien de tel avec ce sorcier de Koroliov ! Sa démarche ici paraît juste l’inverse de celle de Ido Bar Shaï dans une récente et semblable anthologie (Mirare). Le jeune et talentueux pianiste laissait à chaque instant transparaître sa volonté de „faire“ délicat et raffiné comme jamais personne avant. Evgueni Koroliov, lui, ne „fait“ pas, il „est“. Sa subjectivité semble s’effacer derrière l’œuvre à servir, comme dans sa fameuse gravure du Clavier bien tempéré (Tacet) que György Ligeti déclarait choisir comme unique enregistrement à emporter sur l’île déserte !

Nous bénéficions d’au moins deux sublimes intégrales des Mazurkas signées Rubinstein (RCA) et Luisada (DG), mais il convient de leur adjoindre ce disque miraculeux. Tout passe ici avec grâce, fluidité, élégance, sans aucun effort apparent. Toutes matérialités et contingences abolies, il ne reste plus que la musique, dans sa pureté. Ces journaux intimes, recueils de toute une vie, parfois égayés de quelques souvenirs populaires, le plus souvent imprégnés d’une mélancolie poignante, d’une nostalgie dévorante, nous touchent au cœur, jusqu’à cette ultime page opus posthume (op. 68 n° 4), où les chromatismes désolés donnent une impression de dissolution dans le néant.

Philippe van den Bosch

Piano News –

Es ist ein faszinierendes Kompositionsprinzip, das Chopin seinen Mazurkas zugrunde gelegt hat: Im Gegensatz zu den anderen Miniatur-Gebilden wie den Nocturnes, den Walzern oder den Etüden ziehen sich diese Stücke völlig in das Schneckenhaus ihrer Innerlichkeit zurück. Sie kennen weder explosive Momente noch diese grotesken motivischen Verzerrungen, die das Thema mit so viel Sprengstoff unterminieren und nach dem bekannten Bonmot Schumanns in Wirklichkeit „unter Blumen eingesenkte Kanonen“ sind. Hier hingegen wird alles von einer clownesken Trauer überschattet, strömt die Musik in vollendeter Melancholie dahin. Evgeni Koroliov versteht sich in Vol. XI der „Koroliov Seire“ sehr schön auf die interpretatorischen Feinheiten, die mit dieser Klangsprache verbunden sind: Dank seines Gespürs für strukturelle Klarheit und der unaufgeregten, ganz der Melodie verpflichteten Spielweise entstehen (wie in der unsagbar traurigen a-Moll-Mazurka op. 17) leuchtende Preziosen, die einmal mehr das hohe handwerkliche Können des 1040 in Moskau geborenen Pianisten unter Beweis stellen. Immer wieder ist in den Mazurkas auch das Vorbild Bach herauszuhören, dem Koroliov von frühester Jugend an verbunden ist. Dass Bach und Chopin über die Klammer Polyphonie viel enger zusammengehören, als gemeinhin anenommen wird, kommt in dieser Aufnahme ebenfalls schön zur Geltung.

Rafael Sala

Pizzicato –

Die Schönheit der Mazurka

Die Mazurka ist für Chopin ein Leben lang eine Art Rückkehr nach Polen – oft melancholisch, manchmal mit dramatischen Akzenten, manchmal sonnendurchflutet …

Evgeni Koroliov hat für dieses Album 25 Mazurken ausgewählt. Er nähert sich ihnen auf sehr introvertierte, sehr sanfte Weise – ganz in der Intimität des Komponisten. Der Pianist versteht die Mazurka vor allem als lyrische Poesie, in deren Rahmen Gefühle von Auflehnung oder Freude manchmal umso erstaunlicher wirken. Doch glauben Sie nicht, dass Koroliov die Gefühle in Chopins Musik besonders betont – im Gegenteil: Er spielt sehr zurückhaltend und erkundet die Rhythmen und Klangfarben mit verblüffender Genauigkeit. Was die Atmosphäre schafft, ist die Schönheit des Klangs. Sie verleiht seinen Interpretationen Tiefe und bestätigt Karajans Ausspruch, dass Schönheit das Wesen der Musik sei. In einer Welt, die oft alles andere als schön ist, ist diese Suche nach Schönheit ein großer Gewinn. Wir sollten Koroliov also dankbar sein, dass er uns diese Momente der Schönheit erleben lässt.

RéF

___________________________________

Französischer Originaltext:

La Beauté de la Mazurka

La Mazurka est, tout au long de la vie de Chopin, une sorte de retour en Pologne, souvent mélancolique, parfois avec des accents dramatiques, parfois ensoleillé…

Evgeni Koroliov en a choisi 25 pour ce disque. Il les aborde d’une façon très introvertie, très douce, tout dans l’intimité du compositeur, le pianiste conçoit la Mazurka avant tout comme poésie lyrique dans le cadre de laquelle les sentiments de révolte ou de joie ne sont parfois que des plus étonnants. Mais ne croyez surtout pas que Koroliov accentue les sentiments dans son Chopin. Au contraire, il joue d’une manière très sobre, explorant les rythmes et les couleurs avec une justesse confondante. Ce qui crée l’atmosphère, c’est la beauté du son. C’est elle qui donne la profondeur à ses interprétations, prouvant que Karajan avait bien raison de dire que la beauté est l’essence de la musique. Dans un monde qui souvent est loin d’être beau, cette recherche de la beauté est un atout. Soyons donc reconnaissants à Koroliov de nous avoir permis de vivre ces moments de beauté.

RéF

Stereoplay –

„Audiophile CD“

Chopins zerrissene Seele

Den wahren Chopin-Interpreten erkennt man nicht an seiner Virtuosität, sondern daran, wie er die unscheinbaren, leichten, nackten Stücke meistert. Bisher kannte man den Wahl-Hamburger Evgeni Koroliov als strengen, klugen Bach-Interpreten. Nach diesem ersten Chopin-Album muss der 1949 in Moskau geborene Musiker jedoch auch zu den großen Chopin-Spielern gezählt werden.

Die Mazurken, die Chopin sein ganzes Leben lang beschäftigten, sind seine intimste Gattung, der Spiegel seiner trostlosen, zerrissenen, zutiefst polnischen Seele, und deshalb erfordern sie höchstes Einfühlungsvermögen und eine absolute Rubato-Sicherheit: Es gilt, die schwierige Balance zu finden zwischen dem bodenständigen Dreierrhythmus und dem freien vokalen Gestus in der Rechten. Koroliov trifft diesen persönlichen Seelenton mit der für ihn typischen Mischung aus Strenge und Sensibiliät: Sein Ton bleibt die ganze Zeit über erstaunlich geradlinig, herb und schnörkellos – wie durch Bachs Polyphonie geläutert. Und trotzdem gelingt es dem 60-Jährigen, viel tiefer in die schmerzliche Seele Chopins hineinzuleuchten als die vielen Parfümiers und Klangästheten.

Koroliov schwingt sich ein in Chopins musikalische Rhetorik, er meditiert geradzu und verschwindet ganz hinter der Musik. So gewinnt sein Spiel trotz des hohen Grades von Persönlichkeit eine unglaubliche objektive Kraft.

Weil er die „nackte Wahrheit“, den Kern der Mazurken aufspüren will, folgt Evgeni Koroliov nicht der üblichen Chronologie, sondern entscheidet sich für eine persönliche Auswahl von 25 Mazurken, die er durch intelligent gewählte „Übergänge“ zu einer eigenen, höchst suggestiven Geschicht fügt.

Da entstehen Verbindungslinien zwischen weit auseinander liegenden Stücken: man spürt, dass es Chopin hier stets um existenzielle Fragen, um die Suche nach Wahrheit ging, und dass gerade die Mazurken in ihrem inneren Empfindungsreichtum die ganze Bandbreite seiner stolzen, tragischen Seele widerspiegeln – und letztlich Trost spenden in der Trostlosigkeit.

Das ist das suggestivste und interessanteste Chopin-Album seit Langem. Auch das Klangbild ist von intimer Präsenz, doch ganz ohne Parfüm. Wenn man nur wenige CDs auf die einsame Insel mitnehmen dürfte, Evgeni Koroliovs erstklassig interpretierte 25 Chopn-Mazurken wären bestimmt dabei.

Stuttgarter Zeitung –

Dreivierteltakt mal fünfundzwanzig und keine Sekunde eintönig.

Wissender, poetischer, reiner als Koroliov kann man Chopins Preziosen nicht spielen.

Frank Armbruster

Concerti –

Chopins 58 Mazurken sind geheimnisvoll und nur schwer dingfest zu machen. Sie wollen nicht analysiert, sondern empfunden werden und bieten tiefe Einblicke in das Seelenleben des Komponisten. Inspiriert durch die Volksmusik seiner polnischen Heimat sind die Mazurken doch durch und durch originelle Werke, da ihre Melancholie und Mattigkeit eher für Chopin typische Beigaben sind, als dass sie dem Charakter des Mazurka-Tanzes entspringen. Evgeni Koroliov erweist sich mit seiner Aufnahme von 25 Mazurken als ebenso versierter wie sensibler Gestalter mit großem Gespür für die wechselhaften Schattierungen innerhalb des introvertierten Grundcharakters dieser Meisterwerke.

ES

hifistatement netmagazine –

Bisher hatte sich Evgeni Koroliov vor allem wegen seiner strengen, tief schürfenden Bach-Interpretationen einen Namen gemacht. Nach seinem ersten Chopin-Album, das er jetzt ausgerechnet einer Auswahl von Mazurken widmete, muss der 60 Jahre alte Wahl-Hamburger auch zu den großen Chopin-Interpreten gezählt werden.

(…) Koroliov trifft diesen persönlichen Seelenton mit der für ihn typischen Mischung aus Strenge und Sensibilität. Sein Ton bleibt die ganze Zeit über erstaunlich geradlinig, herb und schnörkellos – wie durch Bachs Polyphonie geläutert – und trotzdem gelingt es ihm, viel tiefer hineinzuleuchten in die schmerzliche Seele Chopins als etwa den vielen Parfümierern und Klangästheten. Koroliov schwingt sich ein in Chopins musikalische Rhetorik, er meditiert geradezu und verschwindet ganz hinter der Musik. So gewinnt sein Spiel trotz des hohen Grades von Persönlichkeit eine unglaubliche objektive Kraft.

(…) Das ist das suggestivste Chopin-Album seit langem. Und wenn ich nur drei CDs auf die einsame Insel mitnehmen dürfte, Koroliovs Chopin-Mazurken wären dabei.

Attila Csampai

Audiophile Audition –

Die Mazurken Chopins durchziehen sein gesamtes schöpferisches Leben und nehmen den polnischen Nationalstil in kühner musikalischer Harmonik auf.

Chopins 58 Mazurken, über sein ganzes Leben hinweg geschrieben, verkörpern den polnischen Nationalstil und geben seinem tänzerischen und vokalen Klavierschreiben freien Ausdruck. Das Wesen der Mazurka liegt im nationalen Rhythmus, dem 3/8-Takt – einer subtilen Verschiebung des Akzents, bei der der erste Schlag des Takts bis in den zweiten oder dritten hineinwirken kann. Meyerbeer war überzeugt, dass sich der Rhythmus im Zweiermaß ausdrücke, während Chopin darauf bestand, dass jeder musikalischen Geste drei Schläge zugrunde liegen. Die melodischen Keime gliedern sich oft in dreiteilige Formen und erinnern an Dudelsackmusik, modale Wendungen in Quinten oder übermäßigen Quarten, gleitende Skalen in neapolitanischer oder lydischer Harmonik, verschiedenste Verzierungen für das Klavier sowie Anklänge an Zigeuner- oder Klezmermusik. Die epische Mazurka in c-Moll, Op. 56 Nr. 3, ist ein ausgezeichnetes Beispiel für ein harmonisches Labyrinth, das sowohl Geheimnis als auch rhythmisches Leben in den Nationaltanz bringt. Was die Form betrifft, so kann die Mazurka ihre nationalen Energien aus Polen oder Masowien beziehen: Mazurek, Oberek, Ksebka, Kujawiak oder Sousedska – ähnlich wie Dvořák für seine Slawischen Tänze ein ganzes Arsenal an nationalen Stilen nutzte.

Der russische Virtuose Evgeni Koroliov (geb. 1949) spielt den Steinway D-274 mit einem besonders weichen Klangbild – Intimität ist hier der Schlüssel. Die Konzentration auf Dynamik schärft unser Gehör für die harmonischen Modulationen, etwa in der reichen b-Moll-Mazurka, Op. 24 Nr. 4. Chopins Fähigkeit, aus einem einfachen Tanz ein komplexes harmonisches Gewebe zu schaffen, tritt in der f-Moll-Mazurka, Op. 63 Nr. 2, deutlich hervor. Koroliovs linke Hand bleibt dabei unbeirrbar im Grundrhythmus verankert, während die rechte frei umherwandert und sich dem Tempo rubato hingibt. Die gequälte a-Moll-Mazurka, Op. 17 Nr. 4, beginnt mit dem una corda-Pedal und entfaltet ein melancholisches, gespenstisch anmutendes Lied. Die Mazurken der späten Schaffensphase, wie etwa die cis-Moll-Mazurka, Op. 63 Nr. 3, zeigen eine metrische Feinheit, die sich kaum eindeutig fassen lässt – der Puls gleitet zwischen den Schlägen dahin wie feinstes Öl. Die frühen Mazurken hingegen treten mit der kämpferischen Selbstsicherheit junger Jahre auf, wie etwa die beiden aus Op. 7. Doch auch die c-Moll-Mazurka, Op. 56 Nr. 2, in C-Dur endet in einem stampfenden Tanz, der fast wie ein Stück für drei Hände wirkt. Die posthum veröffentlichte a-Moll-Mazurka, Op. 67 Nr. 4, zeigt, wie viel lyrische Poesie in die Form der Mazurka einfließen kann. Die h-Moll-Mazurka, Op. 30 Nr. 2, nutzt schrittweise Wiederholung mit wechselnden dynamischen Farben – ein Prinzip, bei dem sparsame Mittel die überraschendsten und vielfältigsten Wirkungen erzeugen. Ein zwei Takte langes absteigendes Motiv wird hier siebenmal gespielt.

Die Mazurken aus Op. 41, Op. 50, Op. 56 und Op. 33 stammen aus Chopins Zeit mit George Sand in Nohant – das erotische Element ist daher spürbarer. Diese sinnliche Qualität zeigt sich besonders in der wunderbar erfinderischen cis-Moll-Mazurka, Op. 50 Nr. 3, in der sich eine Reihe ausgewogener Takte ausbreitet, die immer dieselben Phrasengruppen umspielen und variieren. Koroliov folgt dieser mit der konzertartigen H-Dur-Mazurka, Op. 63 Nr. 1, deren Wendungen eine Welt voller improvisatorischer Verzierungen innerhalb eines festen Rhythmus andeuten. Die e-Moll-Mazurka, Op. 41 Nr. 2, lässt uns in dieselbe nachdenkliche Welt eintreten wie die „Trauermarsch“-Sonate – meisterhaft kontrolliert. Die früheste Mazurka, Op. 68 Nr. 2 in a-Moll, schreitet als vorsichtiger, aber edler Tanz im lydischen Modus voran; ihre anmutigen Wendungen, sotto voce, erinnern an elegante Stierkampffiguren, wie Veronikas. Sowohl die gis-Moll-Mazurka, Op. 33 Nr. 1, als auch die a-Moll-Mazurka („für Émile Gaillard“) sind weitere Produkte der Verbindung mit George Sand – subtile, gewölbte Melodien, deren reizvolle Wirkung ebenso sehr aus Ritardandi und Pausen wie aus modal harmonisierten Akkorden entsteht. Schließlich die melancholische f-Moll-Mazurka, Op. 68 Nr. 4, posthum veröffentlicht – träumerisch und schmerzlich nostalgisch zugleich. Koroliov verleiht ihr eine Abschiedsnote, den süßen Schmerz eines Abschieds, der sich auf ein zukünftiges Wiedersehen freut.

Gary Lemco

Bayerischer Rundfunk, Leporello –

Frédéric Chopin ist 16 Jahre alt, als er seine ersten beiden Mazurken komponiert. Und noch seine letzte Komposition, an der er im Oktober 1849 auf dem Totenbett arbeitet, ist eine Mazurka in f-Moll. Es war nicht leicht für die Chopin-Forscher, die Skizzen dieses rätselhaften, von düsteren Schatten und tiefer Resignation verdunkelten Werkes zu entziffern und zu ergänzen.

Nein, die Mazurken waren alles andere als nebensächliche Gelegenheitswerke oder harmlos freundliche Salonstücke für Chopin, wie man es ihnen immer wieder einmal unterstellte. Es gibt nur wenige Jahre, in denen er sich nicht mit dieser Form beschäftigt hat. Nachdem er 20-jährig gen Westen aufgebrochen ist, nach Wien, Stuttgart, schließlich Paris geht, sind es nicht zuletzt die Mazurken, in den der junge Pole die oft melancholische Erinnerung an die Heimat, an seine Kindheit und Jugend wach hält.

In den Jahren 1824 und 1825 verbringt der Junge die Sommerferien bei der Familie eines Schulfreundes auf einem Landgut in Szafarnia, das an die Provinzen Masowien und Kujawien grenzt. Schon das Kind interessiert sich für die Gesänge und Tänze dieser Gegend, und hier eben liegen die Ursprünge der Mazurka, jenes Tanzes, der Chopin in unendlich vielen Varianten durch sein kurzes Leben begleiten wird, oft in Form abgründiger Erzählungen von Ausweglosigkeit und Trauer.

So schön wie jetzt beim großen russischen Pianisten Evgeni Koroliov war das lange nicht zu erleben. Koroliov hat fantastische Bach-Einspielungen veröffentlicht, Prokofjew, Debussy, Schubert, Schumann in großartigen, tiefsinnigen Aufnahmen vorgelegt. Seine Interpretation der Chopin-Mazurken reiht sich da nahtlos ein. Koroliov spielt diese Musik mit faszinierendem Gespür für Zeit und Rhythmus, im Grunde streng, ohne überzogene Rubati und Verzögerungen, ohne alles Aufgesetzte, Parfümierte, Effektvolle. Ein schlackenloser, nachdenklicher, ganz nach innen gerichteter, tief empfundener Chopin, der sich eben nicht in den Pariser Salons, sondern eher in der Landschaft Masowiens und Kujawiens verliert. Schon jetzt ganz sicher eine der schönsten Chopin-CDs des anstehenden Jubiläumsjahres.

Oswald Beaujean