Um Ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie Ihre Einwillligung nicht erteilen oder zurückziehen, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.

Die technische Speicherung oder der Zugang ist unbedingt erforderlich für den rechtmäßigen Zweck, die Nutzung eines bestimmten Dienstes zu ermöglichen, der vom Teilnehmer oder Nutzer ausdrücklich gewünscht wird, oder für den alleinigen Zweck, die Übertragung einer Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz durchzuführen.

Die technische Speicherung oder der Zugriff ist für den rechtmäßigen Zweck der Speicherung von Präferenzen erforderlich, die nicht vom Abonnenten oder Benutzer angefordert wurden.

Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu statistischen Zwecken erfolgt.

Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu anonymen statistischen Zwecken verwendet wird. Ohne eine Vorladung, die freiwillige Zustimmung deines Internetdienstanbieters oder zusätzliche Aufzeichnungen von Dritten können die zu diesem Zweck gespeicherten oder abgerufenen Informationen allein in der Regel nicht dazu verwendet werden, dich zu identifizieren.

Die technische Speicherung oder der Zugriff ist erforderlich, um Nutzerprofile zu erstellen, um Werbung zu versenden oder um den Nutzer auf einer Website oder über mehrere Websites hinweg zu ähnlichen Marketingzwecken zu verfolgen.

Audiophile Audition –

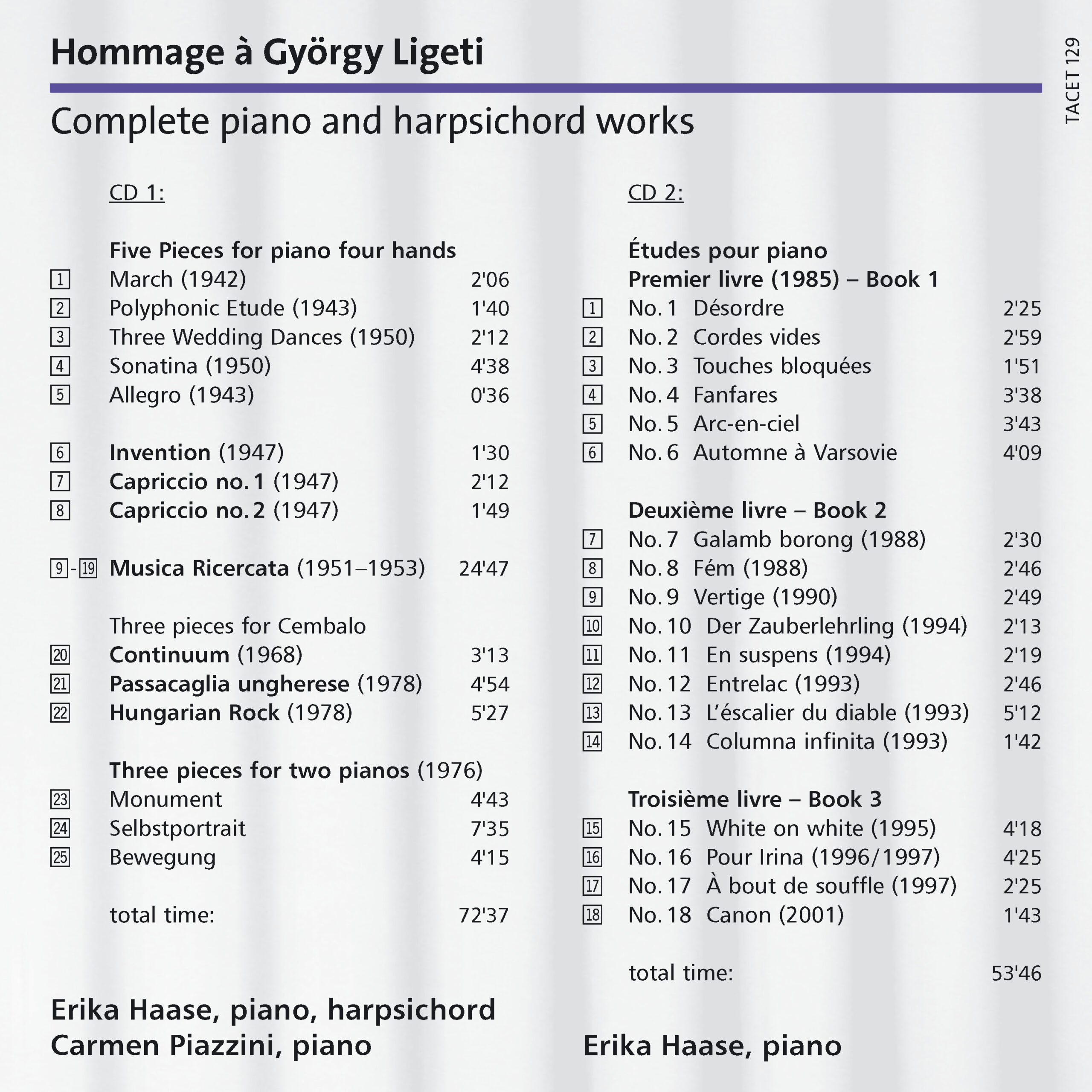

Der ungarische Komponist György Ligeti (1923–2006) erlangte (internationale) Bekanntheit durch die Filme von Stanley Kubrick – 2001: Odyssee im Weltraum, Shining und Eyes Wide Shut. Doch bereits seit 1942 war er als aktiver Komponist für Tasteninstrumente tätig, wobei sein früher Stil dem seines Landsmanns Béla Bartók ähnelte – geprägt von den Lehrmethoden Farkas’, Kodálys, Kadosas und Veress’. Später, in Köln, ließ sich Ligeti von Stockhausen, Nancarrow und Koenig inspirieren, insbesondere von den Klangtexturen der elektronischen Musik, die er mit konventionellen Instrumenten nachahmte. Unermüdlich neugierig, studierte er nicht nur rumänische Volksmusik, sondern beschäftigte sich auch mit Lewis Carroll, Mathematik, Wissenschaft und Architektur.

Mit Apparitions (1959) und Lontano (1967) erregte Ligeti Aufmerksamkeit für seine „Mikropolyphonie“ – eine Technik, bei der harmonisch distinkte Töne zu einer neuen, verschmolzenen Klangmasse verwischen. Doch erst seine Oper Le Grand Macabre (1978) traf den Nerv des Publikums und wurde zu einem definierenden Moment des metaphysisch-absurden Musiktheaters.

Die Pianistin Erika Haase (geb. 1935) hat sich als herausragende Interpretin Ligetis etabliert. Zwischen 1990 und 2003 spielte sie sein gesamtes Klavierwerk in chronologischer Reihenfolge ein – auf zwei verschiedenen Instrumenten, einem Steinway und einem Bechstein. Die frühen Stücke wie die Fünf Klavierstücke zu vier Händen (1942–1950) entstanden in Zusammenarbeit mit ihrer Kollegin Carmen Piazzini, einer Schülerin Wilhelm Kempffs. Der Eröffnungssatz March und das Polyphone Etüde zeigen einen ausgeprägten Rhythmus, oft durch schroffe Akzente syncopiert. Die Drei Hochzeitsstücke erinnern deutlich an Bartók – in ihrer modalen Schärfe und volksliedhaften Melodik. Die Sonate (1950) klingt pointillistisch, voller Stravinskyscher Energie, glitzernd und jazzig, mit einem Andante, das Ravel verpflichtet ist. Das Allegro könnte „barbarisch“ wirken, endet aber so abrupt, dass es nur als Andeutung des anderen ungarischen Meisters bleibt.

Die drei Stücke von 1947 – Invention, Capriccio Nr. 1 und Nr. 2 – knüpfen dort an, wo Schönbergs Op. 19 aufhört, wobei die rhythmischen Keimzellen weiterentwickelt werden. Stoßend, sprunghaft, polyphon und chromatisch wechseln sie zwischen staccato-Läufen und kurzen legato-Passagen. Zwischen 1951 und 1953 komponierte Ligeti seine Musica Ricercata, elf Miniaturen, die jeweils eine musikalische Herausforderung behandeln – etwa die Frage, ob sich ein ganzes Werk aus einem einzigen Ton in verschiedenen Oktaven und Klangfarben ableiten lässt (eine Idee, die schon Mahler und Schönberg diskutierten und die Ravel in Boléro vorwegnahm). Das erste Stück entwickelt eine einzige Note, das zweite ein Intervall, und so weiter. Diese Etüden experimentieren mit Dichte und Textur und erinnern an ähnliche Klanganordnungen von Edgar Varèse. Hart und scharf können sie gespenstisch wirken, wie das Mesto: Parlando aus Nr. 2, das Kubrick in Eyes Wide Shut verwendete. Dagegen steht das flinker Allegro con spirito, das auch Duke Ellington oder Hoagy Carmichael hätte schreiben können. Ein weiteres quecksilbriges Moment in Nr. 6. Die heitere Etüde Nr. 8 kontrastiert mit der düsteren Nr. 4, die Chopins Minutenwalzer zitiert – durchsetzt von „dementem“ Ravel. Nr. 5, Rubato. Lamentoso, zeigt eine Verwandtschaft zu Satie, mit durchdringenden Ostinati und dunklen Parlando-Motiven. Nr. 7 könnte Debussy gewidmet sein, mit ihrer laufenden Basslinie und einer einfachen Tenorstimme, als sänge Ondine oder ein Mädchen mit flachsblondem Haar. In Nr. 9 erweist Ligeti Bartók eine direkte Hommage – seine komprimierte Antwort auf Liszts Funérailles. Das folgende Vivace: Capriccioso erinnert an Copland, doch der diskantige Schleier ist zu reif. Den Abschluss bildet eine fugenhafte Huldigung an Frescobaldi, ein De profundis konzentrierter Zurückhaltung.

Nach einer zwanzigjährigen komponistischen Pause erschienen 1968 Continuum und 1978 die Cembalo-Stücke Passacaglia ungherese und Hungarian Rock. Continuum ist eine wilde Fahrt – ein pointillistischer Alarm, durchgehend prestissimo, sodass Haases Handgelenke aus Gummi sein müssten, um die Illusion eines ununterbrochenen, vibrierenden Klangs zu erzeugen, fast orgelartig in seinem widersprüchlichen Bass. Akustisch treibt Ligeti das Cembalo zu einer Serie von Schreien und Jodlern. Die Passacaglia ungherese schreitet gemessen, aber modal voran, mit Couperins Geist in der Nähe, bevor sie quasi als Toccata endet. Hungarian Rock ist ein virtuoses Klangstück im modernen Ragtime-Stil, das die Fähigkeit des Cembalos nutzt, eine Melodie über eigenen Arpeggien zu zupfen.

Das Monument aus den Drei Stücken für zwei Klaviere (1976) beginnt mit fünf Takten Pause – man glaubt, der Plattenspieler sei defekt. Dann setzt eine geschichtete Abfolge von fortissimo-Akkorden ein, metrisch variiert und mit einer stechenden Flüssigkeit, deren Staccati im Diskant an Messiaens Vogelrufe erinnern. Das mittlere Stück, Selbstporträt, huldigt ironisch Terry Riley, Steve Reich und Frédéric Chopin. Durch Pedaltechniken erzeugt Ligeti „blockierte“ Töne, die eine unheimliche, unvollkommene Synchronizität zwischen den beiden Klavieren schaffen – nahe an Cowells The Banshee, doch mit einer geplanten Spontanität, fast aleatorisch. Der Schluss des Selbstporträts zitiert deutlich das seltsame Finale von Chopins Sonate b-Moll, Op. 35. Das letzte Stück tropft vor Arpeggien, die immer lauter und schneller werden, bis ein Krisenpunkt erreicht ist und die Musik in gestufte Tropfen zerfällt, aus denen eine leise Kanon entsteht.

Es lohnte sich für die Musikwissenschaft, Ligetis Theorie des „amalgamierten Kontrapunkts“ mit dem „Interpunkt“-Konzept des zeitgenössischen Pianisten Alexandre Tcherepnin zu vergleichen. Beide erweitern die kontrapunktische Harmonik im Anschluss an Schönberg, fügen aber eklektische Einflüsse aus östlicher Musik oder post-Cage’scher Akustik hinzu, um eine wahrhaft „transzendentale“ Etüde zu schaffen. Ligeti hinterließ uns drei Bücher mit Klavieretüden: Buch I (Nr. 1–6, 1985), Buch II (Nr. 7–14, 1988–1993) und Buch III (Nr. 15–18, 1995–2001). Alfred Brendel bezeichnete Haases Interpretationen als „östlicher“ als die ihres Kollegen Pierre-Laurent Aimard. Die Etüden betonen komplexe, mechanische Rhythmen, verschobene Dur-Moll-Dreiklänge, polymodale Strukturen und Klangquellen, die von Bartók, Debussy, Nancarrow, Bill Evans, afrikanischer Volksmusik und Gamelan-Perkussion inspiriert sind. Die absolute Unabhängigkeit der Hände ist Regel: Haase muss ständig Akzent, Anschlag, Klangfarbe und Artikulation anpassen. Die Musik bewegt sich zwischen Dunkelheit und Licht, Ordnung und Chaos, Einfachheit und byzantinischen Alpträumen. Nach dem ermüdenden Nr. 1 (Unordnung) folgt Leere Saiten, eine Reihe oszillierender Quinten. Nervös und zwitschernd nutzt Nr. 3 „blockierte Akkorde“, um den Komponisten selbst zu parodieren – mit einem schnellen Zitat aus „Yes sir, that’s my baby“. Fanfaren spielt räumlich mit Gershwin-Riffs wie „I Got Rhythm“, hier in Fünfergruppen zerlegt. Regenbogen erzeugt die Illusion von Frieden, doch die Sechzehntelnoten in Ober- und Unterstimme passen nicht ganz zusammen – ein modales, beunruhigtes Stück, Ligetis „Fußspuren im Himmel“. Haase schrieb mir, Nr. 6 (Herbst in Warschau) sei ein „Drama vom Untergang der Welt“. Polyrhythmische fallende Quarten pulsieren in einer Bach-Parodie, gefolgt von einem kataklysmischen Sturz im düstersten Liszt’schen Sinne.

Buch II beginnt mit einem Gamelan-Stück von einer imaginären Insel – vielleicht der aus Huxleys Schönen neuen Welt oder der von Maughams Maler Strickland bewohnten. Fém (Metall) verkörpert Ligetis Klangwelt: asynchron, zerrissen, mit einer schrillen Synkope, die ein betrunkener Gottschalk bewundern würde. Chromatische Läufe prägen Vertigo; jeder setzt ein, bevor der vorherige endet, sodass eine verschwommene, nahtlose Schichtung entsteht – Bewegung und Stasis zugleich. An Continuum erinnernd folgt Der Zauberlehrling, kein Mickey-Mouse-Bravourstück, sondern ein dementiertes Xylophon aus tiefen und hohen Staccato-Tönen. In Suspense ist eine Studie in Viertelnoten, bei der sich die Cluster auf schwarzen und weißen Tasten abwechseln. Verflechtung besteht aus sanften Pulsationen, Tremoli und Ostinati in Polyrhythmik. Die Glocken von Poe könnten Teufelsleiter inspiriert haben – eine weitere obsessive, asymmetrische Studie, die die Krise umarmt. Der rumänische Bildhauer Brancusi stand Pate für Endlose Säule, eine monoton-wilde, zwanghafte Kette von Achtelnoten, die Haase dazu bringt, ihre Hände über die gesamte Klaviatur zu kreuzen.

Für Buch III verfeinerte Ligeti seine Etüden-Technik durch eine kanonische Methode à la Bach. Weiß auf Weiß beginnt mit einer langsamen Einführung, die eine kahle, öde Landschaft in a-Moll enthüllt – eine ausgebleichte Welt wie in Eliots Wüsteland. Für Irina nutzt einen engen Tonumfang von sechs Noten, die zu Beginn vorgestellt und dann durchkomponiert werden. Die Musik beschleunigt sich nur, um zu vergehen – wie das Ende eines Films von Godard oder dem jungen Polański. Atemlos verschmiert die chromatischen Linien in Ober- und Unterstimme nach klanglichen Prinzipien der Bach’schen Partiten und Chopin-Momente, nur außer Takt. Zum Schluss der seltsame Kanon, bei dem die linke Hand der rechten in tieferen Oktaven und zwei Achteln verzögert folgt.

Beunruhigende Musik, kühn erdacht und kühn gespielt. Bezog sich Brendel auf Schumanns Chopin-Huldigung, als er schrieb: „Hut ab vor Erika Haase … eine neue Heldin“? Auch wir zollen einer gewissenhaften Künstlerin Respekt, die in einem Komponisten und einer Sache ihre Berufung fand.

Gary Lemco

ResMusica.com –

György Ligeti: Eine Summe, kein bloßes Produkt!

Tacet präsentiert auf zwei CDs die – natürlich nicht abschließende – Gesamtaufnahme der Klavier- und Cembalowerke György Ligetis. Die inzwischen über siebzigjährige Pianistin Erika Haase, gebürtig aus Darmstadt, war früh mit der Nachkriegskomposition verbunden. Wie könnte man sich nicht für die Avantgarde prädestiniert fühlen, wenn man in der Stadt geboren wird, die zum Schmelztiegel der Forschungen der prägendsten Musiker der letzten Jahrzehnte wurde? Die Interpretin scheint diese tiefe Verbindung, diese Art von geistiger Abstammung, früh gespürt zu haben. Ihre lange Erfahrung mit diesem modernen Repertoire ist offenkundig: 1959 gewann sie im Rahmen des Internationalen Festivals für Zeitgenössische Musik den Kranichsteiner Musikpreis. Sie erhielt Stipendien für Paris und London, wo sie unter anderem mit Pierre Boulez zusammenarbeitete und als Solistin für die BBC auftrat. Gemeinsam mit ihrer Studienfreundin Carmen Piazzini erkundete sie Ligetis frühe Kompositionen, die damals kaum zwanzig Jahre alt waren. Anhand der Klavierstücke zu vier Händen aus den 1940er-Jahren sowie der Solostücke, die 1947 für Sándor Veress’ Kompositionskurse entstanden (Invention, Capriccio Nr. 1 und Nr. 2), lässt sich – allesamt vor fünf Jahren mit Zustimmung des Komponisten veröffentlicht – ein Schöpfer entdecken, der bereits zu großer formaler Ausarbeitung fähig war (wie etwa die Polyphone Etüde von 1943 zeigt) und sich in dieser Zeit in die Tradition seiner Landsleute Bartók (deutlich in den Drei Hochzeitsmärschen von 1950) und Kodály einreihte. Der Ton ist oft scherzhaft, doch schon hier blitzen Elemente auf, die auf die späteren Zyklen der Reife verweisen. Im Geist erinnern diese Werke aus Ligetis ungarischer Phase (er verließ seine Heimat 1956) an das Rumänische Konzert für Streichquartett und Orchester von 1951. Ob im Duo mit ihrer italienischen Mitstreiterin oder solo – Erika Haase entfaltet ein hochengagiertes, lebendiges Spiel, das den Rhythmen Schwung verleiht und den impulsiven, mitunter humorvollen Charakter dieser Stücke treffend einfängt.

1951 entstand eines der Grundpfeiler von Ligetis Klavierschaffen: der Zyklus Musica Ricercata. Hier löst er sich von den bisher dominierenden Einflüssen. Die elf Miniaturen des Werkes gehen jeweils von einer kompositorischen Aufgabenstellung aus, die Ligeti mit auf das Wesentliche reduzierten Mitteln löst. Kenner von Kubricks letztem Film werden die Reflexion über das Intervall der Sekunde wiedererkennen – besessen und beunruhigend zugleich. Musica Ricercata lässt bereits eine Musik ahnen, die sich entwickelt und doch den Eindruck von Stillstand erweckt – oder umgekehrt. Die Kunst, Spuren zu verwischen und die Gewissheiten des Hörers zu relativieren, zieht sich schon durch diese über fünfzig Jahre alten Arbeiten, die bereits auf die Etüden der letzten beiden Jahrzehnte vorausweisen.

„Ich stelle mir eine Musik von extremer Impulsivität vor, hochkomplex im Kontrapunkt und in der Metrik, verzweigt wie ein Labyrinth, mit deutlich wahrnehmbaren melodischen Figuren, aber ohne jede Spur von Rückgriff auf bereits Dagewesenes – eine nicht-tonale, aber auch nicht atonale Musik.“ So äußerte sich György Ligeti über seine Etüden und das Gesamtprojekt, das ihn Ende der 1980er Jahre beschäftigte. „Eine meiner kompositorischen Absichten wäre die Schaffung eines illusorischen musikalischen Raumes, in dem sich Bewegung und Zeit als unbewegt und zeitlos erweisen.“ Raum und Bewegung – zwei zentrale Anliegen des 20. und 21. Jahrhunderts. Ligeti führt auf einzigartige Weise die Tradition der großen romantischen Musik fort, indem er von seinen Interpreten maximale Virtuosität und intellektuelle Durchdringung verlangt. Seine achtzehn Etüden greifen auf vielfältige Einflüsse zurück – von der Chaostheorie über die Musik der Sahelzone bis hin zu Gamelan, Swing und Liszt. Melodische Themen oder Anklänge an Debussys Universum scheinen auf, man glaubt Vertrautes zu erkennen – doch alles entpuppt sich als flüchtige Illusion. Seine Studien führen uns unaufhaltsam in immer wieder neue, unerwartete Klangwelten, deren Herrschaft Ligeti allein vorbehalten ist. Geschwindigkeit dient der Unbeweglichkeit, wiederholte Töne der Melodie. Alles ist Paradox, Zauber und Schönheit, Überraschung, Ordnung und Chaos. Und Erika Haases unbestrittenes Talent berührt wie fasziniert – meisterhaft eingefangen in einer Aufnahme, die das Instrument quasi an der Quelle einzufangen scheint.

Der Klang fügt sich nahtlos zu den beiden anderen in den Etüden erkundeten Dimensionen hinzu. Continuum für Cembalo kultiviert das Paradox eines Instruments, das im Solo ein akustisches Phänomen der Klangverschmelzung erzeugt, das in synthetisch anmutende Höhen mündet – und doch stammt alles aus einem veralteten, ja fast antiquierten Material, dem man solche spektralen Möglichkeiten eigentlich absprechen würde. Zwei Pastiche für dasselbe, einstige Barock-Königsinstrument runden ein Klavierwerk ab, das in jede Hand gehört.

Endlich eine Aufnahme, die – um eine Metapher aus der Mathematik zu borgen – weit mehr eine Summe als ein bloßes Produkt ist! Eine noch nicht abgeschlossene Summe von Gliedern, die auf die Bestätigung eines unerschöpflichen Genies hinausläuft.

Bernard Halter

_______________________________

französischer Originaltext:

György Ligeti : Une somme plutôt qu′un produit!

Tacet propose sur deux disques l’intégrale – bien sûr non définitive – de l’œuvre pour piano et pour clavecin de György Ligeti. La pianiste septuagénaire Erika Haase, native de Darmstadt, a été très tôt reliée à la musique composée après-guerre. Comment ne pas se sentir prédestinée pour l’Avant-garde lorsqu’on voit le jour dans LA ville qui fut le creuset des recherches menées par les acteurs majeurs de la musique de ces dernières décennies ? L’interprète semble avoir très vite perçu l’intensité profonde de ce lien, cette ascendance en quelque sorte. Sa longue expérience de ce répertoire moderne est manifeste : en 1959, Erika Haase remporte dans le cadre du Festival International de Musique Contemporaine le Prix « Kranichsteiner Musikpreis ». Elle obtient des bourses d’études pour Paris et Londres où elle collabore notamment avec Pierre Boulez et où elle se produit en soliste pour le compte de la BBC. En compagnie de son amie d’études Carmen Piazzini, elle explore les débuts componentiels de Ligeti, alors âgés d’à peine vingt ans. Au travers des pièces pour piano à quatre mains des années quarante, ainsi que des morceaux pour piano seul écrits à l’occasion des cours de composition dispensés par Sándor Veress en 1947 (Invention, Capriccio n°1 et n°2), tous publiés avec l’accord du compositeur il y a tout juste cinq ans, il est loisible de (re-)découvrir un compositeur déjà capable d’une grande élaboration (Polyphonic Etude de 1943) et qui s’inscrit à cette époque dans le prolongement de ses pairs et compatriotes Bartók (patent dans les trois marches nuptiales de 1950) et Kodály. Volontiers badin, le ton y flirte avec des éléments anticipant cependant les recueils de la maturité. Par l’esprit, ces quelques opus issus de sa période hongroise (Ligeti s’exilera de son pays natal en 1956) rappellent le Concerto Roumain pour quatuor à cordes et orchestre de 1951. En duo avec sa complice italienne ou seule, Erika Haase déploie un jeu très investi, vif, qui rend avantageusement la saveur des rythmes et le caractère impétueux et parfois humoristique de ces pièces.

C’est en 1951 que l’un des piliers de sa production pour piano voit le jour. Le cycle Musica Ricercata correspond à l’affranchissement des influences dominantes ayant prévalu auparavant. Les onze miniatures du recueil partent toutes d’un problème de composition donné, que Ligeti se propose de résoudre avec des moyens réduits à l’essentiel. Les aficionados du dernier film de Stanley Kubrick réentendront avec bonheur la réflexion sur l’intervalle de seconde, obsédant et trouble à la fois. Musica Ricercata suggère déjà une musique qui évolue tout en donnant l’impression d’une immobilité, ou le contraire. L’art de brouiller les pistes pour relativiser les certitudes de l’auditeur se succèdent déjà dans ces travaux d’il y a plus de cinquante ans, des travaux qui annoncent les Etudes de ces deux dernières décades.

« Je m’imagine une musique d’une extrême impulsivité, très complexe du point de vue du contrepoint et de la métrique, ramifiée comme un labyrinthe, avec des figures mélodiques tout à fait percevables, mais sans aucune trace de retour au déjà fait, une musique non tonale sans être non plus atonale. » Ainsi s’exprimait György Ligeti, lorsqu’il commentait ses Etudes et le projet d’ensemble qui le meut vers la fin des années quatre-vingt. « Une de mes intentions de composition serait la création d’un espace musical illusoire à l’intérieur duquel ce qui était à l’origine mouvement et temps s’avérerait être immobile et intemporel. » Espace et mouvement, deux préoccupations contemporaines au centre de maints enjeux aux XXe et XXIe siècles… Ligeti perpétue d’une manière unique en son genre la tradition de la grande musique romantique en cela qu’il exige de ses interprètes un maximum de virtuosité et de percée intellectuelle. Ses dix-huit Etudes font appel à diverses influences allant de la théorie mathématique du chaos à la musique du Sahel en passant par le gamelan, le swing, Liszt… Des thèmes mélodiques ou des clins d’œil à l’univers de Debussy, par exemple, semblent se dégager, on croit percevoir des éléments familiers, mais tout se révèle comme autant d’illusions fugaces, systématiquement. Ses études nous emmènent inexorablement sur des plans sonores sans cesse renouvelés, insoupçonnés, dont Ligeti demeure le seul à avoir l’apanage. La vitesse se met au service de l’immobilité, les notes répétées à celui de la mélodie. Tout est paradoxe, féerie et beauté, surprise, ordre et désordre. Et le talent indéniable d’Erika Haase émeut autant qu’il fascine, magnifiquement servi par ailleurs par un enregistrement qui semble capter l’instrument à sa source.

Le timbre vient s’ajouter tout naturellement aux deux autres notions explorées dans les Etudes. Continuum, pour clavecin, cultive le paradoxe d’un instrument qui, en solo, produit un phénomène acoustique de fusion sonore culminant vers des aigus synthétiques alors que tout n’émane que d’un matériel daté, voire vétuste, et qui, par sa physiologie, est présupposé dépourvu de ces possibilités spectrales, imaginées et mise en exergue pourtant par le compositeur. Deux pastiches pour le même instrument-roi de l’ère baroque viennent compléter une œuvre pour clavier à remettre entre toutes les mains.

Enfin un disque qui, pour faire une métaphore tout droit sortie des mathématiques, est bien plus une somme qu’un produit ! Une somme non encore finie de termes convergeant vers l’affirmation d’un génie inépuisable.

Bernard Halter

Fono Forum –

Den Titel ′Hommage à György Ligeti′ trägt eine Doppel-CD, die nun bei Tacet erschienen ist (2 CD 129) und sämtliche Werke für Klavier und Cembalo bündelt. Kernstück der Edition sind natürlich die Etüden. Und Erika Haase hat ihre – auch in diesem Magazin schon – hoch gelobte Einspielung auf den aktuellen Stand gebracht, indem sie die Etüden Nr. 17 (A bout de souffle) und 18 (Canon) neu aufgenommen hat. Während die Cembalo-Werke – ebenfalls mit Erika Haase – wohl zu den Wiederveröffentlichungen zählen, hat sie zudem in homogener Gemeinschaftsarbeit mit Carmen Piazzini noch einige Duo-Werke aufgenommen. Während die fünf Stücke für Klavier zu vier Händen aus den Jahren 1942 bis ′50 noch deutlich unter dem Einfluss Bartóks und Kodalys entstanden sind, wirken die ′Drei Stücke für zwei Klaviere′ von 1976 schon wie vorweggenommene Etüden.

Will

Musik an sich –

GROSSARTIGE HOMMAGE: LIGETIS WERKE FÜR KLAVIER UND CEMBALO

LIGETIS „ZAUBERLEHRLING“: ERIKA HAASE

„Vergleicht man die erste von György Ligetis Klavieretüden Désordre in den Einspielungen von Erika Haase (1990) und von Idil Biret (Naxos 2002), dann mag man zunächst kaum glauben, dass es sich um das selbe Stücke handelt. Die ca. 25 Sekunden, um die Erika Haase schneller ist, können es alleine nicht sein. Vielleicht kann man es so sagen: Biret wählt ein langsameres Tempo (das auch die Idealangaben des Komponisten unterläuft), um die Struktur der Musik für den Hörer ein-hörbar zu machen. Mit ihrem glasklaren, ebenso prägnanten wie kühlen Anschlag stellt sie sozusagen den Notentext vor den Ohren des neugierigen Hörers aus. Der Blick in den „Maschinenraum“ der Musik offenbart das verwickelte, wild wuchernde Innenleben der Etüde, bei der die rechte Hand allein auf den weißen, die linke hingegen ausschließlich auf den schwarzen Tasten spielt. Polyrhythmik und irreguläre Akzentverschiebungen treten plastisch hervor. So also ist das Stück gemacht!

Hörpsycholgisch geschieht allerdings recht wenig. Bei den Vortragsanweisungen Ligetis, Molto vivace, vigoroso, molto ritmico, legt Biret ihren Schwerpunkt vor allem auf den rhythmischen Aspekt: Insgesamt eine eher analytische Interpretation. Ganz anders Erika Haase: Sie realisiert sämtliche Anweisungen der Musik: virtuos wirbelnd, athlethisch und kraftvoll, dabei präzise, mit höchst differenziertem Anschlag. Der sinnlichere, weiche Ton, den sie ihrem Instrument entlockt, verleiht der Musik zusätzliche Geschmeidigkeit und Eleganz. Und darauf legt Ligeti großen Wert. Was dabei aber insbesondere frappiert, ist das lustvolle, geradezu rauschhafte Auspielen der Illusionswirkungen, die Ligeti in dieses Stück hineinkomponiert hat. Sind hier zwei, drei oder vier Hände am Werk? Hört man gar zwei Instrumente? Zwei genial ineinander verschachtelte Musiken? Ich gestehe, dass ich Désordre – und nicht nur dieses Stück – in der Interpretation von Haase immer und immer wieder gehört habe, ohne dass die Faszination nachgelassen hätte. Wie macht die Haase das bloß? Um den Titel der Etüde Nr. 10, Der Zauberlehrling aufzugreifen: Die Pianistin erweist sich hier als begabte Schülerin ihres Meisters Ligeti. Denn sie hat verstanden, dass die bloße Darstellung der kompositorischen Strukturen und die Bewältigung der technischen Probleme allein dieses Stück nicht zum Leben erweckt. Idil Biret bietet gewissermaßen eine Studienversion der ersten Etüde an. Erika Haase macht daraus hingegen einen pianistischen Trip, bei dem erst die Überschreitung bestimmter Grenzen – auch die der vermeintlich korrekten Darstellung sämtlicher Details – die Musik als Musik zu ihrem Recht kommen läßt.

Zwar gelingen Idil Biret in den luzide gespielten langsameren und „abstrakteren“ Sätzen durchaus überzeugende Wirkungen, so z. B. in Nr. 5, Arc-en-ciel (Regenbogen). Aber wenn es um die abgründige Emotionalität des Warschauer Herbstes (Nr. 6) oder die Vertrackheiten der Teufelstreppe geht (Nr. 13), ist Haase unbedingt vorzuziehen. Ein weiteres Plus: Während sich Biret auf die abgeschlossenen Bücher 1 und 2 beschränkt, bietet die aktuelle Einspielung sämtliche Etüden, die Ligeti bis zum Jahr 2001 geschrieben hat, inklusive der ersten vier des noch nicht vollendeten 3. Bandes.

SCHÖPFERISCHES PANORAMA: VOM FRÜH- BIS ZUM SPÄTWERK

Doch damit nicht genug. Auf der ersten CD dieser Edition befindet sich darüber hinaus das pianistische Frühwerk Ligetis bis 1947, das noch stark unter dem Einfluss seiner ungarischen Landsmänner Bartok und Kodaly steht.

Besonders interessant ist die etwas spätere Musica Ricercata (1951-1953). In Ungarn unter dem Diktat des von Stalin verordneten „Sozialistischen Realismus“ komponiert (allerdings für die Schublade), ist es der Versuch des noch nicht Dreißigjährigen, ohne unmittelbaren Kontakt zur westlichen Avantgarde in völliger Isolation etwas Neues zu schaffen. Und zwar durch totale Reduktion der Mittel. Das erste Stück basiert auf einem Ton, das zweite auf zwei und dem Sekundintervall usw. Dass das funktioniert, spricht für die Fähigkeiten des Komponisten. Da ist der spätere Ligeti schon manchmal überraschend präsent.

Anders die Werke seiner mittleren Schaffensperiode, die allesamt nach seiner Flucht in den Westen entstanden. Darunter sind das irrwitzige Cembalostück Continuum (1968), das mit mindestens 16 Anschlägen in der Sekunde zu spielen ist (Erika Haase überbietet dies sogar noch!) und die Drei Stücke für zwei Klaviere, gewissermaßen die legitimen Vorfahren der Etüden. In ihrer Geschlossenheit ist diese Gesamteinspielung (in Teilen sind die Aufnahmen schon vorher bei col legno veröffentlicht worden) höchst instruktiv. Dem Hörer werden die Anklänge des jungen im späten Ligeti und umgekehrt kaum entgehen. Ein eindrucksvolles Panorama tut sich auf: Ligetis Weg von der klassischen Moderne zur Avantgarde – und darüber hinaus, „jenseits von Avantgarde und Postmoderne“ (Constantin Floros).

Bei den vierhändigen Klavierwerken spielt Carmen Piazzini den zweiten Part. Sie steht Erika Haase dabei in nichts nach – die Verschmelzung der zwei Spielerinnen und Instrumente, beispielsweise in den Drei Stücken, gelingt vollkommen.“ 20 Punkte – Überflieger!

Georg Henkel

Die Zeit –

Frühwerke umfassen oft mehr, als ihre Schöpfer ahnen. Bach war in seinen Zwanzigern so kühn, dass er auf die Jugenderfindungen noch im Alter zurückgriff, Brahms ging es ähnlich und György Ligeti schrieb mit 20 Jahren Klaviermusik, die noch heute Zukunft hat. Nur knapp zwei Minuten dauert die „Polyphone Etüde“ für vier Hände von 1946, aber sie enthält polytonale Schichtungen, Akzente, die wie Spuren einer unhörbaren Linie aus dem Geflecht ragen, und über allem ein banales Klimpermotiv, das wie ein Sample zugeschaltet wird und sowohl ironisch als auch maschinell wirkt. Man erlebt da einen kurzen, kühlen Blick wie von weit draßen.

Das ist eine der kleinen, großen Überraschungen einer Doppel-CD, die Ligetis sämtliche Werke für Klavier und Cembalo umfasst und einen spannenden Weg durch das Universum dieses Künstlers öffnet. Die frühen, vierhändigen Stücke hat er erst vor fünf Jahren drucken lassen, und mit ihnen beginnt Erika Haase (nebst Duo-Partnerin Carmen Piazzini) eine Reise, die allein schon ihrer rechnischen Strapazen wegen Respekt abfordert. Haase, Jahrgang 1935, spielte in den fünfziger Jahren Avantgarde, kümmerte sich später eher um Chopin und ihre hannoversche Professur – und durchmisst jetzt mit Ligeti und in Topform noch einmal fünf Jahrzehnte. Nach der strengen und seltsam ausweglosen „Musica Ricercata“ von 1953 gerät man mit „Continuum“, fünfzehn Jahre später, auf einen anderen Planeten. Der Komponist hat inzwischen mit schillernden Klangexturen seinen Weg an die Spitze der Zeit gefunden und unternimmt in seinem Cembalostück die Umschmelzung eines Barockgeräts in einen Wellensimulator. Erika Haase spielt dieses Wunderwerk organisch, strukturklar und plastisch. Nicht nur perfekt, sondern auch mit Genuss. Aufnahmetechnisch ist das die wohl beste Einspielung von „Continuum“ – einem Neupert-Cembalo hätte man so viel Farbe, Tiefe, Plastizität gar nicht zugetraut. (…)

Volker Hagedorn

Pforzheimer Zeitung –

Manuell untadelig, ist die Kompetenz der Pianistin für das Ligeti-Klavierwerk hier in jedem Takt zu hören. Haase hat sich sehr intensiv mit der Rhythmik Ligetis auseinandergestzt, sorgt für klare Linien und klangliche Kontraste (…). Als Gesamteinspielung sind die beiden CDs auch dank des natürlich eingefngenen Flügel-Klanges eine Bereicherung der Ligeti-Diskographie. (…)

tw

Piano News –

Als Ligeti-Interpretin mit siebtem Sinn erweist sich Erika Haase bei den großen Zyklen für Solo-Klavier. In die Miniaturen der „Musica Ricercata“ hat sie einen vitalen Swing eingehaucht, so dass zum Beispiel das Accelerando in den Metamorphosen der Prime sich stufenlos im Two-Beat steigert. Auch die drei Cembalowerke überraschen durch die selbstbewusste Rhythmusgestaltung. „Continuum“ hat die Frequenz der Flügelschläge eines Kolibri.

Technische Spielanweisungen der „Études“, etwa asynchrone Motive bei „Fém“ zu verknüpfen, formt sie zu Kobolden, die rechts und links unbeschwert über die Tastatur springen. Das Andante con moto von „Cordes vide“ entwickelt sich ähnlich einem modalen Blues. Schnelle Tempi wie bei „Désordre“ fühlt Erika Haase als rasenden Puls. Kurz: Sie gibt den komplexen Notentexten der drei Études-Bücher organischen Atem. – Eine famose Edition.

Hans-Dieter Grünefeld

Osnabrücker Zeitung –

…Durch einen ganz anderen Kosmos führt eine Doppel-CD, die beim Stuttgarter Label Tacet erschienen ist: durch die Welt des György Ligeti. Von den fünf Stücken für Klavier zu vier Händen bis zum ′Kanon′ aus dem dritten Band der Etüden präsentiert die Aufnahme das gesamte Schaffen Ligetis für Klavier und Cembalo. 60 Jahre Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts werden so aufgerollt: von den Anfängen 1942, als sich Ligeti noch stark an Bartòk und Kodaly orientierte, über die ersten eigenständigen Meisterwerke wie die ′Musica Ricercata′ aus den Jahren 1951-1953 bis hin zu den Etüden, von denen bisher 18 vorliegen. Die Pianistinnen Erika Haase und Carmen Piazzini führen durch Ligetis Werk, das sich in der klanglichen Beschränkung auf das Tasteninstrument immer tonal ausrichtet, Strömungen des 20. Jahrhunderts aufsaugt, ebenso wie es sich an der musikalischen Tradition etwa des Barock orientiert. Typisch hierfür sind etwa die drei Stücke für Cembalo: ′Continuum′ etwa erinnert in seiner Flächigkeit an Minimal Music, während sich die ′Passacaglia ungherese′ aus dem Jahr 1978 mit der tradierten Variationsform auseinander setzt. Und der ′Hungarian Rock′ nimmt – wie es der Name schon sagt – Strömungen der Rockmusik auf, mit den ostinaten Bässen und einer Melodik, die sich aus musikalischen Formeln, ′Riffs′, zusammensetzt. Eine spannende Auseinandersetzung mit einer der wichtigsten Figuren der neuen Musik.

Ralf Döring

Darmstädter Echo –

Der aus Ungarn stammende György Ligeti, der seit 1969 in Deutschland lebt, hat der Neuen Musik viele wichtige Impulse gegeben. Eine Doppel-CD mit sämtlichen Klavier- und Cembalowerken, souverän und sensibel eingespielt von den in Darmstadt lebenden Pianistinnen Erika Haase und Carmen Piazzini (erschienen bei Tacet, Bestellnummer 129), ermöglicht es nun, die Entwicklung des achtzigjährigen Komponisten über sechs Jahrzehnte hinweg anhand seiner Tastenmusik zu verfolgen. Der Weg führt zunächst von den vierhändigen Stücken (1942 – 5O), die noch unter dem Einfluss von Bartòk und Kodaly stehen, zu der zweihändigen ′Musica ricercata′ (1951 – 53), einer Neubesinnung auf den Umgang mit den zwölf Tönen des temperierten Systems. Das epochale Cembalostück ′Continuum′ (1968) und die drei Stücke für zwei Klaviere (1976) eröffnen eine sublime Kunst der farblich-rhythmischen Verwandlungen, die ihren Gipfel in den – bisher – achtzehn Etüden (1985 – 2001) erreicht. Erika Haase gelingt es, dieses höchst anspruchsvolle Kompendium moderner Pianistik brillant und hellhörig zu entfalten.

tp

KulturSPIEGEL –

Mit der Doppel-CD liegt eine verdienstvolle Gesamtaufnahme der Kompositionen für Tasteninstrumente vor. Erika Haase spannt den Bogen von den ersten Stücken, die Ligeti noch im Kompositionsunterricht schrieb, bis hin zur bislang letzten der Etüden, Canon von 2001. Auch die beiden witzigen Cembalopiècen Passacaglia ungherese und Hungarian Rock, die Ligeti gar nicht als vollwertige Kompositionen ansieht, fehlen nicht. Exemplarisch kann man hier einige Entwicklungsschritte in der Musik Ligetis nachvollziehen, das Spiel Erika Haases strahlt eine große Konzentration aus. Manchmal klingen die Stücke ein bisschen zu kantig und schroff, sind aber immer sehr gut durchzuhören. Duo-Partnerin ist Carmen Piazzini.

DK

Neue Zeitschrift für Musik –

(…) Erika Haase ist – gemeinsam mit ihrer Duo-Partnerin, der Argentinierin Carmen Piazzini – eine wahrhafte Sendbotin des pianistischen Lebenswerks von György Ligeti

Lutz Lesle

Pizzicato –

Gerade hatten wir gemeint, Aimard sei als Ligeti-Interpret wohl nicht zu übertreffen, so sieht dieser sich vor eine unerwartete Herausforderung durch eine deutsche Pianistin gestellt: Erika Haase! Den Namen muss man sich unbedingt merken, denn technisch so brillant wie Aimard, stellt die Interpretin erstmals die Integrale der Etüden, die zweifellos zu den großen Klavierwerken des 20. Jahrhunderts zählen, vor, und zwar alle 18 Stücke, die bis jetzt geschrieben wurden.

Als Pianistin ist Erika Haase noch sensibler als der Franzose und mindestens ebenso ausdrucksstark, respektiert aber Ligetis Anweisungen viel genauer. So gelingt ihr auch die „Musica Ricercata“ einfach fabelhaft. Aimard dagegen wirkt kühner, auch kühler, vielleicht aber noch dynamischer und transparenter. Im Übrigen gehen Erika Haase und ihre Partnerin Carmen Piazzini, die auf gleicher Wellenlänge agiert, ja sogar mit ihr verschmilzt, praktisch chronologisch vor, beginnend mit den frühen vierhändigen Stücken. So wird uns ein ebenso faszinierender wie lehrreicher Überblick des komplexen, großartigen Schaffens von Ligeti für Klavier und Cembalo geboten. Da diese Frauen-Interpretationen zudem reich an Expressivität sind, erhalten sie eine weitere Dimension, die ihnen bestens bekommt.

Audiophile Audition –

Ligetis musikalische Bahn ist unergründlich – doch in jedem seiner Stücke etabliert sich das Muster früh. Er gibt sich selbst Regeln vor und folgt ihnen mit akribischer Konsequenz. Besonders reizvoll sind seine drei Bücher mit Etüden (1985–2001). Pianistin Erika Haase deutet ihre verschmitzten Kreuzrhythmen und verschlungenen Themen mit Anmut, Feingefühl und sarkastischer Kreativität. Ihre Wiedergabe der unberechenbaren Nr. 2 („Cordes à vide“), die in hypnotischem Verhallenden endet, ist meisterhaft. Das dröhnende Nr. 14 („Coloana infinită“), gefolgt vom elegischen, fast sentimental anmutenden Nr. 15 („Für Irina“), sind Glanzstücke atemberaubender Technik und Kontrolle.

Ich zögere, es so zu nennen – doch fast alle diese Stücke zeigen Ligeti von seiner zugänglichsten Seite. Man könnte sich kaum eine bessere Einführung wünschen.

Peter Bates

Klassik heute –

Es ist nicht ganz fair (aber Ligeti selbst ist daran nicht ganz unschuldig), seine genialen Etüden mit olympischen Disziplinen oder gar der Tour de France zu vergleichen, wobei das gelbe Trikot fast immer Pierre-Laurent Aimard zustände, auch im Sinne Ligetis. Aber wie langweilig wäre Interpretationsgeschichte, gäbe es keine Überraschungen! Erika Haase, eine schon immer höchst versierte Ligeti-Interpretin, legt hier eine durchaus anders akzentuierte, aber ebenso technisch phänomenale Version der Etüden vor. Sie ist eine Spur expressiver, eine Spur individualistischer, vielleicht „deutscher“ als Aimard – aber mit dieser deutlicheren Spur an Subjektivismus öffnet sie einen historischen Raum, der weit über Debussy hinaus zu Beethoven und Bach führt (bei Aimard hätte man nur von Debussy und Bach gesprochen). Dabei versteht Erika Haase, Ligetis Tempovorstellungen und die verschiedenen Superzeichen und Tiefenschärfen der polyrhythmischen Textur perfekt und makellos umzusetzen, gewiß etwas körperhafter als Aimard, und (etwa in Fanfares) nicht immer von vergleichbarer dynamischer Transparenz und Staffelung. Aber dafür gelingt ihr eine so konsequente Emotionalisierung der Musik, daß sie auch jene Hörer für diese große Musik gewinnen dürfte, die bislang wegen deren seiltänzerischer Kapricen eine gewisse Distanz bisher nicht überbrücken konnten. Und das wäre eine ganz großartige Leistung!

Hans-Christian v. Dadelsen

Bayern 4 Klassik Radio –

Eine Spanne von fast sechzig Jahren liegt zwischen dem Entstehen des ältesten (1942) und des jüngsten Stückes (2001): beide, sowie alle in den Jahrzehnten dazwischen von György Ligeti komponierten Stücke für Klavier bzw. Cembalo finden sich auf dieser jüngst veröffentlichten Edition zweier CDs. Der formidablen Pianistin Erika Haase, die u.a. noch bei Eduard Steuermann studiert und seit Mitte der Siebziger viele Jahre an der Musikhochschule zu Hannover unterrichtet hat, ist mit ihrer rechtzeitig zum 80. Geburtstag des Meisters vorgelegten Einspielung des Ligeti′schen Klavierwerks ein großer Wurf gelungen. (…)

Mit ihrer Interpretation aller bisher erschienenen 18 Klavieretüden demonstriert Erika Haase besonders eindrucksvoll ihre pianistische und musikalische Kompetenz. Im Programmheft abgedruckt ein zitierenswertes ′Chapeau′ des großen Kollegen Alfred Brendel, der treffend schreibt: „Wenige werden das besondere Können, den Heroismus und die Hingabe aufbringen, die das Studium der Etüden von György Ligeti voraussetzt. Hut ab vor Erika Haase. Ihre Aufnahme dieser wunderbaren Stücke gibt, zumal den lyrischen unter ihnen, Gefühl und Seelenfarben, die so noch nicht zu hören waren. Respekt und Glückwunsch.“Obwohl Ligetis Klavieretüden mit ihren rhythmisch-polymetrischen und manuellen Schwierigkeiten eine echte Herausforderung darstellen, erfreuen sie sich größter Beliebtheit auch bei Pianisten, in deren Konzertprogrammen man zeitgenössische Musik sonst vergeblich sucht. Das mag daran liegen, dass diese Stücke trotz ihrer komplexen technischen Neuerungen und trotz ihrer teils außereuropäisch und naturwissenschaftlich inspirierten Pulsationsästhetik fest verwurzelt ist in der traditionellen Virtuosen-Pianistik. „Mein Ideal von Klaviermusik – so Ligeti einmal – ist durch Chopin, Schumann, Liszt verkörpert, aber auch durch vieles aus der früheren Klaviermusik, z.B. Scarlatti. Das gemeinsame Merkmal dieser genuinen Klaviermusik ist, dass die musikalischen Strukturen unmittelbar aus den Tasten und aus der Stellung der zehn Finger hervorzugehen scheinen…“ Dass dies auch bei Ligetis Etüden der Fall ist, belegt nicht zuletzt die hochmusikalische und strukturtransparente Einspielung durch Erika Haase. Sie braucht sich vor keiner anderen Aufnahme mit sogenannter Referenzqualität zu verstecken – im Gegenteil. “

Helmut Rohm