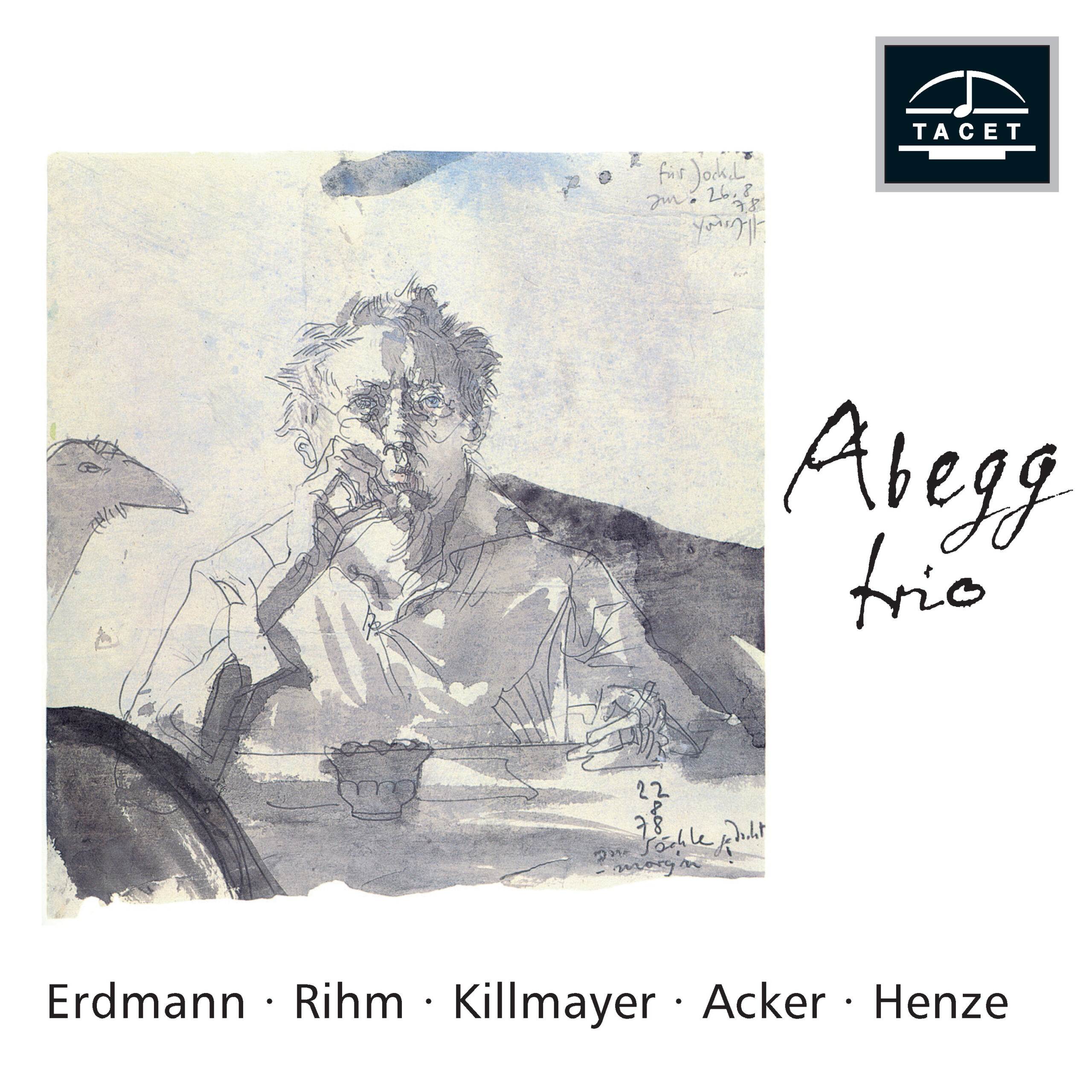

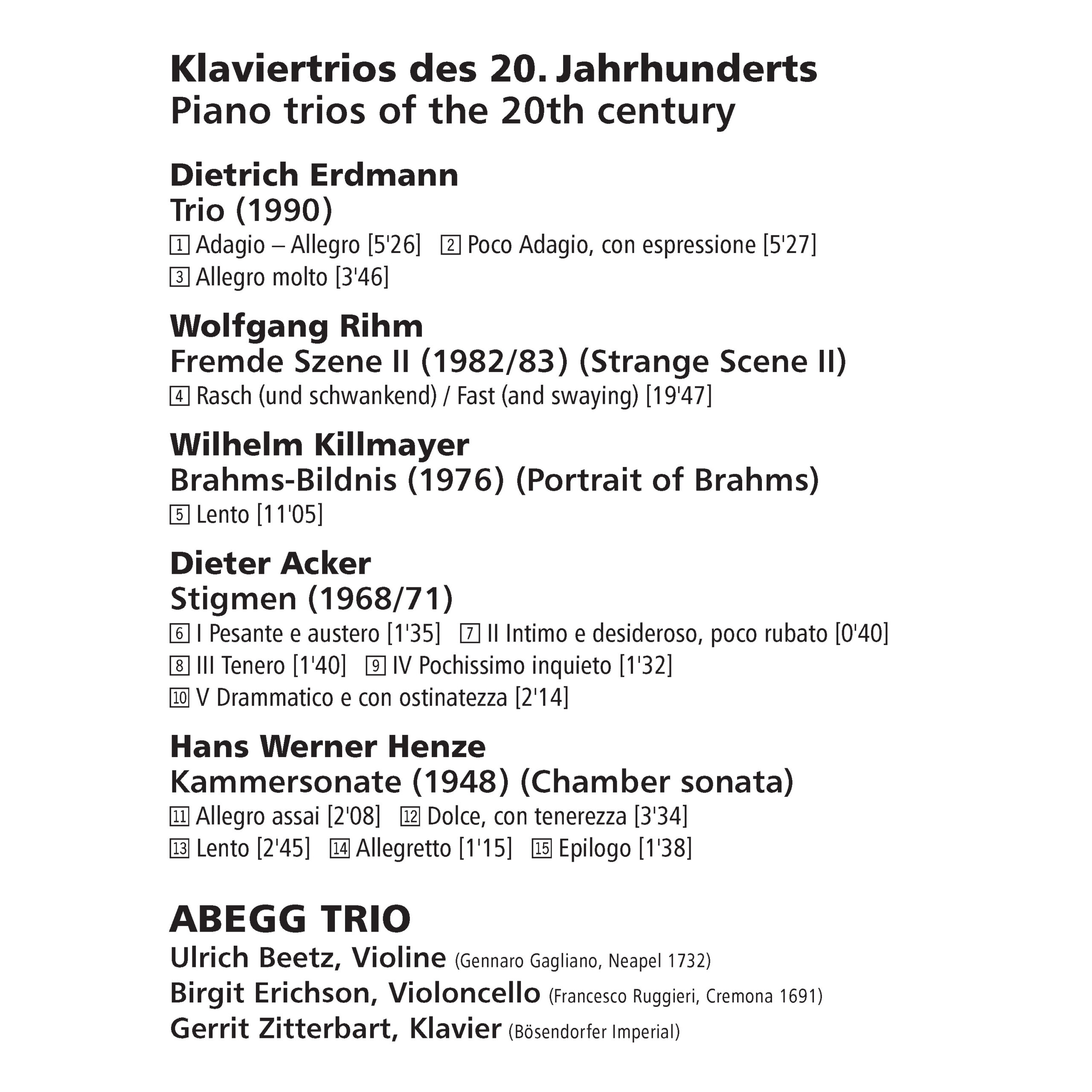

092 CD / Klaviertrios des 20. Jahrhunderts

Beschreibung

„…Ulrich Beetz (Violine), Birgit Erichson (Violoncello) und Gerrit Zitterbart (Klavier) erwählen sich auch auf den geliebten Gebieten der Rarität und der Novität nur solche Trios, für die sie sich mit Herz und Hirn, Haut (nähe der Passioniertheit) und (Bogen-) Haaren einsetzen können – für Musik voll Kraft, Saft, Klang und Farbe also.“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

3 Bewertungen für 092 CD / Klaviertrios des 20. Jahrhunderts

Du mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.

Bankok Post realtime –

Dieses Programm sollte eigentlich „Deutsche Klaviertrios des 20. Jahrhunderts“ heißen. Wer die Interpretation des Abegg-Trios von Ravels großem Werk in diesem Genre sucht, muss anderswo im Tacet-Katalog fündig werden. Doch die Tatsache, dass alle fünf dieser Stücke aus einem einzigen Land stammen (und dass alle bis auf eines in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts entstanden sind), schmälert in keiner Weise die kreative Vielfalt der hier zu hörenden Musik.

Im Allgemeinen sind diese Werke bescheidener und zugänglicher, als man es vielleicht von deutscher Musik des vorangegangenen Jahrhunderts erwarten würde. Anders als Schönberg oder Stockhausen sind diese Komponisten weniger daran interessiert, eine neue Musik der Zukunft zu entwerfen, sondern vielmehr, sich mit der musikalischen Vergangenheit ihres Landes auseinanderzusetzen – sie zu betrachten, mit ihr zu sprechen, sie bisweilen auch zu unterlaufen.

Wolfgang Rihms von Schumann durchdrungene Fremde Szene II entstand 1982/83 als Teil einer Reihe von Werken, die der Komponist in einer Anmerkung als „Experimente für Klaviertrio, zugleich Essays über das Klaviertrio als solches, über diese Gruppe von Instrumentalisten, die von einem Möbelstück dominiert wird, das es eigentlich nicht mehr gibt, das aber immer noch herumsteht“ bezeichnete.

Im Weiteren scheint er sagen zu wollen, dass das Beschwören der Vergangenheit nicht notwendigerweise Nostalgie bedeuten muss – doch wie so oft beim ersten Hören schwieriger zeitgenössischer Musik ist es wohl besser, einfach zuzuhören und die Erklärungen des Komponisten auf Abstand zu halten.

Man braucht ihn nicht, um zu erkennen, dass die seltsamen Szenen, die er hier heraufbeschwört, auch ihre dunkle Seite haben. Die leidenschaftliche, schumannsche Lyrik, die er zu Beginn so meisterhaft imitiert – Musik in der keuchenden Manier des Beginns der ersten Violinsonate –, wird modernistisch zerschnitten und durcheinandergewirbelt, hineingezogen in ein rotierendes klangliches Kaleidoskop romantischer und moderner Gesten.

Das klingt nach einer Idee, die kaum ein zwanzigminütiges Werk tragen könnte, doch Rihm nutzt sie, um Musik voranzutreiben, die sich wie eine Achterbahnfahrt entfaltet – und dabei den schumannschen Geist unversehrt bewahrt. Das Ende, bei dem die Streicher mit voller Seele über einer schroffen Klavierbegleitung singen, dann verstummen, während das Klavier auf einem einzigen leisen Akkord verharrt, der flackernd verklingt, ist betörend – und die Darbietung des Abegg-Trios ein Volltreffer.

Wilhelm Killmayers Brahms-Bildnis ist weniger darauf bedacht, dem musikalischen Erbe seines Gegenstands Gewalt anzutun, als vielmehr darauf, dessen einzigartig berührende Fähigkeit zu evozieren, die Traurigkeit zu vermitteln, die so vieles in seinem Leben durchzog. Killmayers Musik ist außerhalb Deutschlands bislang kaum auf Tonträgern erschienen, doch eine EMI-Veröffentlichung aus den frühen 1990er-Jahren mit drei Zyklen von Hölderlin-Liedern, gesungen von Christoph Prégardien, zeigt einen Komponisten von großer Ausdruckskraft und Tiefe.

Das Brahms-Bildnis ist ähnlich direkt – Killmayer bemerkt in einer kurzen Notiz, dass „interessante Methoden, sozusagen“ ihren Reiz für ihn verloren hätten.

Die einleitenden und abschließenden Passagen seines Porträts – lange, von Melancholie durchtränkte Gesangslinien für die Streicher – imitieren nicht den Stil von Brahms, tragen jedoch denselben emotionalen Tonfall. Sobald das Klavier einsetzt, dessen Part zunehmend eindringlicher und mechanischer wird, gewinnt die Musik an Energie; doch besonders nach etwa 6:50 scheint die Verbindung zu Brahms’ Musik (wenn auch nicht zu seinem persönlichen Leben) verloren, bis der klagende Geist des Beginns zurückkehrt, um das Werk zu beschließen.

Hans Werner Henzes jugendliche Kammersonate, 1948 während seiner Studienzeit komponiert, wird die Ohren der Hörer erfrischen, die sich mitunter unter der Dichte und Schwere seiner späteren Werke erdrückt fühlen. Die schnellen Sätze, etwa das eröffnende Allegro assai, besitzen eine rhythmische Energie und eine kantige Harmonik, die an Bartók erinnert – ein Eindruck, der durch den träumerisch verhangenen Klang des zweiten Satzes, Dolce, con tenerezza, verstärkt wird, der viel mit dem Mittelsatz der ersten Violinsonate des ungarischen Komponisten gemein hat. Doch Henzes eigene Stimme – die bald in seinen frühen Sinfonien deutlich zu hören sein wird – ist unverkennbar.

Brahms tritt erneut in Erscheinung in Dietrich Erdmanns Trio, das 1990 entstand, während der Komponist im Brahmshaus in Baden-Baden weilte. Wie bei Killmayer weht auch hier ein brahmsischer Geist durch die lyrischen Streicherlinien der ersten beiden Sätze. Der zweite Satz, Poco adagio, mit seinem dunklen Cellosolo zu Beginn, ist besonders schön. Doch das Trio ist keineswegs ein ausschließlich trauriges oder introvertiertes Werk: Das Allegro des ersten Satzes und das flinke Finale sind voller Esprit, und insgesamt ist dieses Stück vielleicht das vergnüglichste des gesamten Programms.

Dieter Ackers Stigmen besteht aus fünf sehr kurzen Sätzen, von denen alle bis auf einen weniger als zwei Minuten dauern. Es gibt Webern-Anklänge: der Schluss des nur 40 Sekunden langen zweiten Satzes und die verhaltene Klangwelt des folgenden Lento greifen gelegentlich die Sprache seiner frühen Miniaturen auf, doch das offene Drama der Rahmensätze ist ganz Acker.

Die Darbietungen des Abegg-Trios dieser schwierigen Musik sind von eindringlicher Ausdruckskraft, und die Klangqualität – wie stets bei diesem Label – ist erstklassig.

Wärmstens empfohlen.

Ung-aang Talay

WDR, Forum der Musik –

…Wer die Konzerte des Abegg Trios verfolgen konnte, wird von diesem Engagement für die Neue Musik schwerlich überrascht. Überrascht wird der Zuhörerallenfalls von der Selbstverständlichkeit, ja Souveränität, womit sich Ulrich Beetz (Violine), Birgit Erichson (Violoncello) und Gerrit Zitterbart (Klavier) auf die jeweilige Kompositionen konzentrieren. Auf dem Programm der CD stehen Klaviertrio-Kompositionen aus vier Jahrzenten, beginnend mit Hans Werner Henzes früher Kammersonate von 1948 über die „Stigmen“ von Dietrich Acker, das „Brahms-Bildnis“ von Wilhelm Killmayer aus dem Jahr 1976, die „Fremde Szene II“ von Wolfgang Rihm bis hin zu Dietrich Erdmann Trio von 1990. Das ist ein mehr als anspruchsvolles Programm und, mit Rihm zu sprechen, eine „Fremde Szene“, denn „Fremde Szene ist fast jede Musik, der beigewohnt wird“. Jede der Kammermusiken stellt ihre besonderen Anforderungen an die Interpreten wie an ihre Zuhörer, und es ist dem Abegg Trio gern zu attestieren, daß es das Zuhören in jedem einzelnen Fall zum Ereignis, zum Abenteuer, ja zum spirituellen Gewinn werden läßt. Natürlich muß der Hörer mitdenken, doch am Ende wird der Tenor der Intercord (Mittlerweile Tacet) -Veröffentlichung ganz bewußt: Er heißt „Von der Einheit der Vielfalt“, die das Abegg Trio ebenso gekonnt wie eindringlich, ebenso phantasievoll wie sprechend vermittelt. Das Ensemble hat im Laufe seiner Karriere schon viele interessante, anspruchsvolle, hochrangige Einspielungen vorgelegt, diese aber hat ihren besonderen Stellenwert, zu dem auch der Rezensent nur herzlich gratulieren kann.

Ekkehard Kroher

Das Orchester –

Ein doppeltes „X“ ziert reliefartig das CD-pics. 20. Jahrhundert ist unmißverständlich angesagt. Das Abegg-(Klavier)Trio konzentriert seine Werkkollektion dabei auf die Jahre nach 1945. Allerdmgs richten alle vorgestellten Werke in einer Art von konzertierter Aktion den Blick zurück ohne Zorn auf Vergangenes, bekennen sich zumindest partiell zur Tradition.

Im Trio von Dietrich Erdmann, der per Geburtsjahr 1917 älteste der Komponisten mit einem allerdings nur vier Jahre zurückliegenden Werk, wird das beispielsweise in den die beiden ersten Sätze einleitenden Streicher-Soli deutlich: lange, weitgeschwungene Melodiebögen, deren im Poco adagio definitiv vorgeschriebenem Con espressivo“ die Abeggs mit sinnlichem Vibrato entsprechen. In seinem Stück Fremde Szene II (gut zehn Jahre alt) geht Wolfgang Rihm mit dem Erbe“ des 19. Jahrhunderts ironischer um, obwohl oder gerade weil er den Duktus eines Robert Schumann (von dem die Interpreten im übrigen ihren Ensemblenamen abgeleitet haben) am handgreiflichsten zitiert – hier elegante Klavierarpeggien, dort dramatisch-insistierende Akkordrepetitionen. Humorvoll bezeichnet Rihm das Klaviertrio als möbellastige Besetzung, die es nicht mehr gibt, die aber noch herumsteht. Wie in verlassenen Räumen kann hier Unerlaubtes geschehen“. Wenn man Unerlaubtes“ zu Unerwartetes“ modifiziert, wird man mit der Rihm-Tonsprache und ihren Uberraschungseinfällen bald vertraut, auch wenn der mit einer von langen Pausen zäsierte Pizzicato-Schluß noch einmal verblüfft. Der Münchner Wilhelm Killmayer, welcher nach Loslösung von dem ihn prägenden Carl Orff zu einer immer wieder von Melos durchtränkten freien Tonaiität vorgedrungen ist, gibt mit Brahms-Bildnis ein neuerliches Klangporträt eines Komponisten nach Schumann in Endenich, wobei den Komponisten weniger der heroische als der chaotische Aspekt interessiert. Wenn das Klavier an einer Stelle in ein Diskanthämmern ausbricht, fühlt man sich sofort an das bizarre Flageolett-„E“ in Smetanas Aus meinem Leben erinnert.

Zwei Jugendwerke lernt man in Dieter Ackers Stigmen und in Hans Werner Henzes Kammersonate kennen. Ackers von dem durch ungeraden 7/8-Rhythmus aufgelockerten Lyrismus und Henzes in seinem „Dolce“-Satz fast schon süßliches Bekenntnis zu „vollem, wildem Wohlklang“ sind weitere Beispiele für das Suchen nach Individualität, ohne die Brücken zum Gestern abzubrechen.

Das Abegg-Trio (es existiert seit nahezu zwanzig Jahren) macht diese Spurensuche zum sinnlichen Hörerlebnis. Der Name des Ensembles bedeutet sicher kein verabsolutierendes Programm, aber das klassisch-romantische Repertoire (mit der besonderen Bezugsperson Robert Schumann) ist doch ein wesentlicher Teil der Aktivitäten. Das engagierte Programm der Intercord-CD imponiert darum ebenso wie das rhythmisch-sichere, klangintensive Spiel, welches die perkussiven Episoden in einigen Stücken andererseits nicht aufweicht.

Die Texte im Booklet (Biographien, Werkerläuterungen) sind z. T. von den Komponisten selber verfaßt – knapp und verständlich. Eine Edition also nicht nur für Insider, sondern auch für Einsteiger.

Matthias Norquet