143 CD / Lindemann plays

Beschreibung

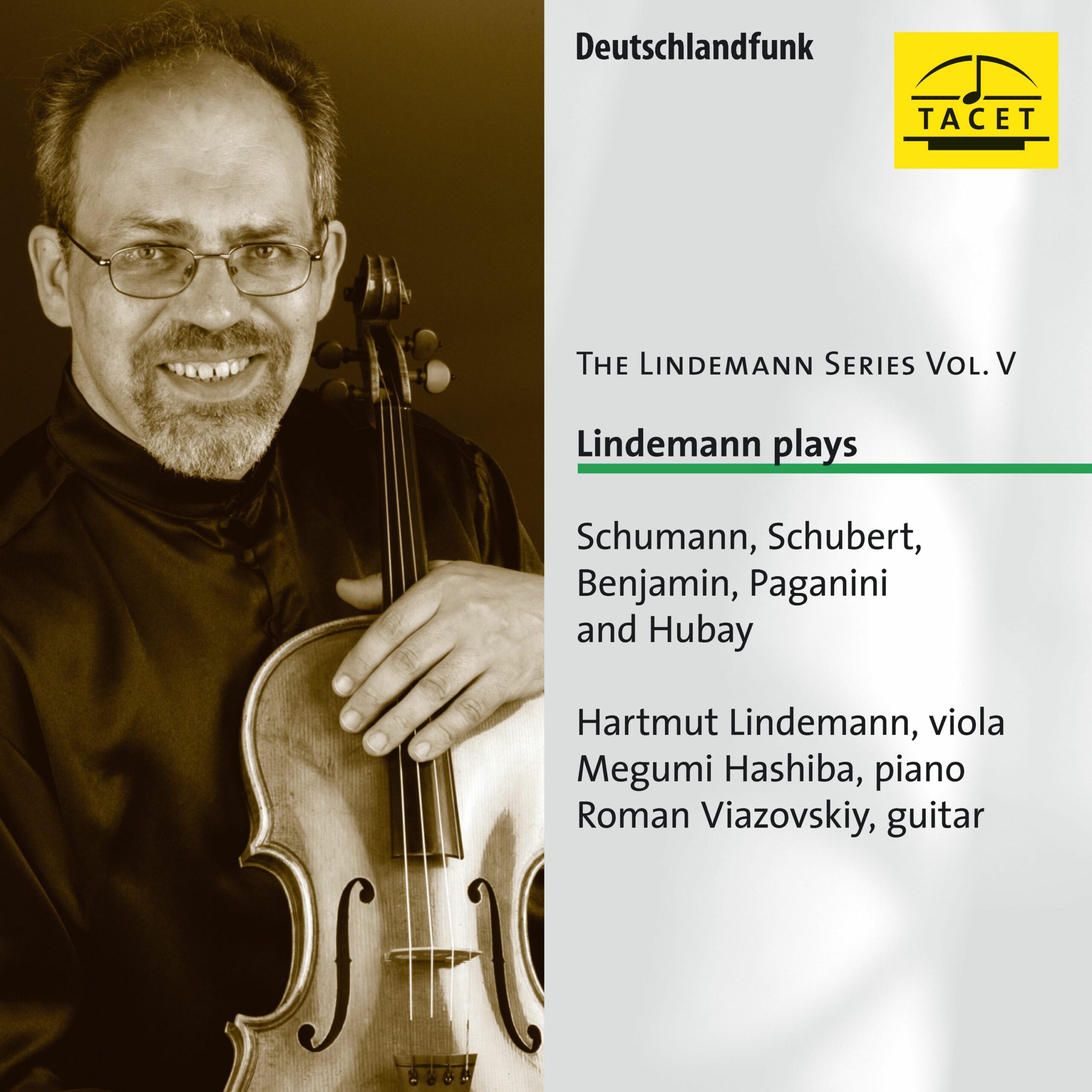

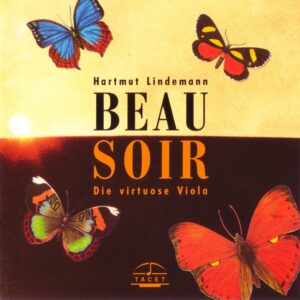

Hartmut Lindemann nimmt nur selten CDs auf. Dies ist erst die fünfte innerhalb von ca. 15 Jahren. Umso größere Mühe und Sorgfalt verwendet er auf die Aufnahmen. Er gestaltet seine Programme als Recitals im altmodischen Sinne, als abwechslungsreiche Zusammenstellung von geistreichen, gefühlvollen und virtuosen Stücken. So nimmt es nicht Wunder, dass er auf die Frage nach seinen künstlerischen Wurzeln nur wenige große Vorbilder aus dem frühen 20. Jhdt. nennt. Die Arpeggione-Sonate spielt er mit Gitarrenbegleitung statt mit Klavier. Das muss nicht überraschen, wurde sie ja auch nicht für Bratsche, sondern für Arpeggione mit Klavier komponiert. Ausgesprochen ungewöhnlich auch die Wiedergabe der d-Moll Sonate von Schumann durch eine Viola. Diese Aufnahme dürfte einige Violinversionen in den Schatten stellen. Abgerundet wird das Recital durch eine kleine Aufnahme des Zephirs von Hubay, die im Jahre 1982 entstand, unter seltsamen Umständen…

6 Bewertungen für 143 CD / Lindemann plays

Du mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.

Pforzheimer Zeitung –

Der Bratschist Hartmut Lindemann hat bei TACET schon eine Reihe ansprechender CDs veröffentlicht. (…) Lindemann ist sowohl ein manuell souveräner Bratscher als auch ein kluger Gestalter, der ganz auf den Farbenreichtum seines Instruments vertraut. Unterstützt wird er dabei von der Pianistin Megumi Hashiba und bei Schubert von dem Gitarristen Roman Viazovski; Eine auch klanglich ansprechend geratene Einspielung.

tw

The Strad –

Hartmut Lindemann ist ein einzigartiger Spieler, der das technische und expressive Vokabular der alten Meister (wie Heifetz, Elman, Menuhin und Primrose) studiert und darauf aufbauend einen unverwechselbaren eigenen Stil entwickelt hat. Niemand heute – und das meine ich wörtlich – spielt so wie er. Schumanns Violinsonate klingt in Lindemanns eigener Bearbeitung fast besser als das Original, das die Geige zu oft in ihrem weniger klangvollen Register hält. In Lindemanns virtuoser Interpretation vermisst man die E-Saite nie, und durch hinzugefügte Bassnoten zu einigen Akkorden gewinnt die Solostimme eine beeindruckende Fülle.

Umgekehrt macht die Bearbeitung für Gitarre (von Konrad Ragossnig) den Klavierpart von Schuberts Arpeggione-Sonate fragiler, doch es gibt Präzedenzfälle dafür, und die Wirkung erinnert angenehm an die Atmosphäre einer Schubertiade. In Arthur Benjamins Bratschensonate übernimmt Lindemann erwartungsgemäß einige textliche Änderungen, die auf den Widmungsträger William Primrose zurückgehen. Paganinis 9. Caprice (mit Klavierbegleitung von Sydney Shimmin) und Hubays Der Zefir runden ein spektakuläres Recital ab, das – in wunderbar warmem Klang – Spiel zeigt, das man sonst eher mit dem Rauschen von Schellackplatten assoziiert.

Carlos María Solare

Audiophile Audition –

Hartmut Lindemann bereichert das sonst eher spärliche Bratschenrepertoire um einige herausragende Transkriptionen, insbesondere seine musikalisch höchst befriedigende Übertragung der D-Moll-Sonate von Schumann, die Lindemann erstmals 2000 gemeinsam mit der Pianistin Hashiba vorstellte. Ziel dieser Aufnahme (2006) war es, die Bratschenfassungen der Brahms-Klarinetten-Sonaten um ein großes Werk von Schumann zu ergänzen, der ja selbst oft einen maßgeblichen Einfluss auf Brahms ausübte. Der Einsatz einer „Tenor-Bratsche“ verstärkt die mittleren Klangfarben des Instruments, ohne dass die Lebendigkeit und idiomatische Melodik des Originals verloren gehen. Weitere Anpassungen erfolgen, indem Lindemann die hohen G- und C-Saiten nutzt, um die vom Komponisten intendierte sul ponticello-Technik umzusetzen. Hashibas Steinway D entfaltet dabei eigene herbstliche Klangfarben, oft von virtuoser Qualität. Die Oktavsprüngen im letzten Satz stellen Lindemanns Können auf die Probe, doch er meistert sie mit bewundernswerter Leichtigkeit und Eleganz.

Lindemann interpretiert Schuberts unheimliche Arpeggione-Sonate mit Gitarrenbegleitung, eine Kombination, die bemerkenswert nahe an das herankommt, was das Originalinstrument selbst erzeugt haben könnte. Lindemann kann dabei einen „Cello“-Ton mühelos liefern, zugleich üppig und geschmeidig. In seinen Begleittexten schreibt Lindemann vom Suchen nach dem „Lächeln hinter den Tränen“ bei Schubert. Die Flüssigkeit des lyrischen Impulses und Lindemanns hochgeführtes Cantabile lassen uns sowohl seine Interpretation als auch Vergleiche mit den Celli von Feuermann und Cassado besonders schätzen. Selbst wenn dies als „Salon“-Darbietung gedacht wäre, übersteigt der Klangrahmen diese Grenze und erreicht seltene Atmosphären. Hübsche Gitarreneffekte in den Sätzen zwei und drei erzeugen eine wahre Serenade iberischer Schönheit à la Wien.

Arthur Benjamins Bratschensonate wurde für William Primrose geschrieben, der sofort die virtuosen Qualitäten lobte. Die Hände durchziehen das gesamte Griffbrett, erzeugen Effekte, die von kehlig und rau bis hin zu hochtonigen, pointillistischen Momenten reichen, die nicht weit von Webern entfernt sind. In den lyrischen Episoden durchdringt eine süße Melancholie das Werk, und man kann Lindemanns Interpretation problemlos neben die von Primrose stellen, wäre sie verfügbar. Ursprünglich „Elegie, Walzer und Toccata“ betitelt, bieten die drei Sätze der Solostimme kontrastierende, sprunghafte Elemente für virtuose Präsentation. Das Klavier erweist sich insbesondere im Walzerabschnitt als gewagt, während die Bratsche teils summende, improvisatorische Charaktere erzeugt, die sich mit marschartigen Impulsen abwechseln. Die Toccata wirbelt zweifellos, vermittelt zugleich einen manischen, surrealen Antrieb, die Register der Figuren wechseln nahezu in jedem Takt. Der Geist Hindemiths scheint nahe, wenn das Akademische und das Virtuose um musikalischen Raum konkurrieren.

Die beiden kurzen Stücke, Paganinis 9. Caprice „La Chasse“ und Hubays Zehpyr, verlangen jeweils Doppelgriffe und schnelle Wechsel von gestrichenen und gezupften Tönen. Der Einsatz von Aufstrichen bei Paganini erzeugt spannende Momente in der Artikulation der staccati-artigen Flötentöne. Zehpyr stammt von einer 1982 erschienenen Intercord-LP und zeigt mehr von Lindemanns Feuergeist, der gebrochene Dreiklänge einsetzte, um die Ohren der Hörer zu begeistern. Der Mittelteil überzeugt durch Ausdruckssinn, trotz Lindemanns späterer Vorbehalte gegenüber dieser Interpretation.

Gary Lemco

Partituren –

Dass ein Label namens „Tacet“ (er schweigt) bereits die fünfte Folge in einer Serie von Bratschen-Aufnahmen herausbringt, klingt fast wie ein Bratscherwitz. Aber Hartmut Lindemann ist kein Witz, sondern ein einzigartiger Spieler, der einen unverwechselbaren Stil entwickelt hat. Niemand – und das ist positiv gemeint – spielt heute so wie er. Schumanns d-moll-Sonate klingt durch die Einrichtung der Stimme für Bratsche fast besser als im Geigen-Original, und Lindemann Spiel hört man die zusätzlichen Schwierigkeiten überhaupt nicht an. Schubert mit Gitarrenbegleitung mag zu sehr biedermeierisch klingen, ist aber ganz stilgetreu. Benjamins Sonate, Paganinis Caprice Nr. 9 und Hubays Zephir runden ein hervorragendes Recital ab.

CMS

Pizzicato –

Dass es einen Virtuosen wie Hartmut Lindemann reizt, Werke die ursprünglich für die Geige geschrieben wurden, als Viola-Stücke umzuarbeiten, ist bei seinem technischen Niveau allzu verständlich. Auf dieser CD ist denn auch nur ein Originalwerk enthalten, die Bratschensonate von Arthur Benjamin. Alle anderen Werke wurden für Viola bearbeitet, Schuberts Arpeggione-Sonate sogar für Bratsche und Gitarre. Das ergibt in spannenden und genuinen Interpretationen durchaus interessante Klangwirkungen, sieht man einmal von der Freude ab, Lindemanns expressivem Spiel zuzuhören, in dem er die Bratsche mühelos und ohne Showeffekt bis in höchste Lagen führt, in denen sie dann schon fast wie eine Violine klingt. Die Pianistin Megumi Hashiba und der Gitarrist Roman Viazovsky sind stimmungsvoll mitgestaltend bei der Sache, so dass dies eine ganz besondere Kammermusik-CD geworden ist, die man empfehlen kann.

RéF

Klassik heute –

Höchstnote 10 für künstlerische Qualität und Klangqualität

So unverzichtbar sie im Quartett und im Orchester ist – als Solo-Instrument ist die Viola oder Bratsche (abgeleitet von „Viola da braccio“) nach wie vor ein Exot. Eine Lanze für das Stiefkind der Streicherfamilie bricht das Label Tacet mit seiner dem Bratscher Hartmut Lindemann gewidmeten Serie. Lindemann, der im Gegensatz zu Anderen, die von der Geige zur größeren und tiefer gestimmten Bratsche „absteigen“, gleich als Viola-Spieler angefangen hat und somit ein echter „Edel-Bratscher“ ist, lehrt heute an der Musikhochschule Detmold/Münster und gilt als einer der Großen seines Instruments.

Die fünfte Folge der Serie kann gleich mit zwei Repertoire-Highlights aufwarten. Die als Auftragswerk für den berühmten Bratscher William Primrose geschriebene Sonate von Arthur Benjamin zählt ohne Frage zu den dankbarsten Werken der Viola-Literatur. Der erste der drei Sätze „Elegy, Waltz and Toccata“ reflektiert die düstere Stimmung des Entstehungsjahrs 1942, der Walzer ist von dekadentem Charme und das Finale lässt an Brillanz nichts zu wünschen übrig.

Schon immer hat uns Schuberts Arpeggione-Sonate auf der Viola vorgetragen am meisten überzeugt – sie entspricht der Lage der Solostimme am Besten und vermag mit ihrem „verschleierten“ Klang wie kein anderes Instrument das Schubertsche „Lächeln durch Tränen“ zu vermitteln. Lindemann spielt das oft geschundene Werk mit sicherem Geschmack, vollendet im Ausdruck und außerordentlich flexibel in der Tongebung. Roman Viazovskiy stellt mit sensibler Gitarrenbegleitung (in der Fassung von Konrad Ragossnig) den passenden intimen Rahmen her.

Einen ungewöhnlicheren Programmpunkt stellt Robert Schumanns Violinsonate d-Moll dar, doch Lindemanns im Booklet erläuterte Gründe für seine Adaption des großartigen Werkes für Viola erscheinen plausibel – und das klingende Resultat gibt ihm Recht. Die japanische Pianistin Megumi Hashiba, Dozentin an der Kölner Musikhochschule, ist ihm hier wie in der Benjamin-Sonate eine kongeniale Begleiterin. Quasi als Zugabe gibt es noch die neunte Caprice von Paganini und ein Stück von Jenö Hubay – letzteres in einer fünfundzwanzig Jahre alten Analogaufnahme.

Ansonsten sind die Aufnahmen neuen Datums und erster Güte. Andreas Spreer hat – ganz ohne Mätzchen – den Klang der Instrumente mit jeder Nuance in höchster Deutlichkeit und Natürlichkeit eingefangen. Nur beim Booklet sollte man etwas mehr Sorgfalt walten lassen: Lebensdaten der Komponisten sind nicht angegeben und im Text wird Arthur Benjamin als „in England lebend“ bezeichnet – der 1893 in Australien geborene Komponist, der unter anderem am Royal College of Music Klavierlehrer von Benjamin Britten war, ist 1960 gestorben.

Sixtus König