206 CD / Ludwig van Beethoven

Beschreibung

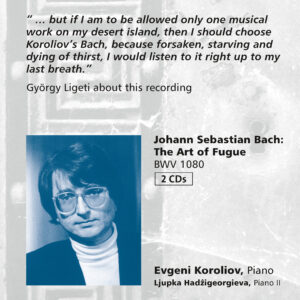

Ein Musikliebhaber, der ins Konzert geht oder eine Schallplatte hört, erwartet vom Komponisten sowie vom Künstler auch immer etwas Menschliches, das ihn persönlich betrifft, was ihm nahe geht oder was ihm sogar ähnlich ist. Der Hörer möchte nicht zuletzt sich selbst im Werk und in den Klängen wiederfinden. Evgeni Koroliov macht ihm das leicht. Wie selbstverständlich nimmt er ihn an der Hand und zeigt Vertrautes, so vieles, was man selber schon wusste, nur nicht in Worte oder Töne fassen konnte. Er spricht auf eine Weise, dass man glaubt, einem Verwandten zuzuhören. – Was teilt Koroliov nun von Beethoven mit? Vordergründig legt er wie immer die Strukturen frei und lässt uns die Kunstfertigkeit in den letzten Sonaten bewundern. Darüberhinaus weiß er eine Menge anderes über ihn – doch das sollten Sie sich von ihm selbst erzählen lassen.

8 Bewertungen für 206 CD / Ludwig van Beethoven

Du mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.

Stuttgarter Zeitung –

(…) der 64-jährige Koroliov [schreitet] den Schmerzensweg dieses Musikdramas in aller Konsequenz aus. Größe zeigt sich hier gerade in der Verweigerung tröstlicher Espressivo-Schönheit. Musik als bestürzende existenzielle Erfahrung.

Frank Armbruster, Stuttgarter Zeitung

Fanfare Magazin –

–> Original-Kritik

(…) Jedes Mal, wenn eine neue Aufnahme von Evgeni Koroliov veröffentlicht wird, bin ich aufgeregt; so sensibel und gründlich ist er als Künstler, dass alles, was er berührt, scheinbar zu klanglichem Gold wird. Das gilt besonders, wenn er sich mit einigen der besten Werke der Literatur befasst – und es gibt nicht viel Besseres als Beethovens Klaviersonaten opp. 101 und 106. In seinen Händen klingen beide Werke frisch und neu, als würde ich die Kompositionen zum allerersten Mal hören: In einem Moment klingen die Stücke in seinen Händen wie Symphonien, so abgerundet und orchestral ist sein Klang; im nächsten fegen seine leisen Pianissimos alles davon und lassen einen lauschen, als würde das wichtigste Geheimnis seines Lebens in einem gedämpften Flüstern übermittelt. Wenn Sie diese Stücke genauso lieben wie ich, benötigen Sie diese Aufnahme. (…)

Scott Noriega

Classics Today –

–> Original-Kritik

(…) Zusammenfassend mag man nicht jeder Einzelheit zustimmen, doch die schiere Autorität und Ausdruckskraft von Koroliovs Klavierspiel verdienen höchstes Lob. Die hervorragende klangliche Atmosphäre spiegelt Tacets höchste Aufnahmestandards für Klaviere wider, auf Augenhöhe mit Koroliovs bereits erwähnten Bach-Referenzaufnahmen.

Jed Distler

Fanfare Magazin –

–> Original-Kritik

Evgeni Koroliov hat mich bisher nie enttäuscht – es gibt viele Werke, in denen ich mit seinem Ansatz nicht übereinstimme, aber er ist so ein intelligenter und technisch versierter Musiker, dass er zumindest immer zum Nachdenken anregt. In seinen besten Momenten ist er schlicht einer der besten Pianisten, die heute leben. Nachdem ich vertraut bin mit seiner Bach-, Handel-, Chopin- und Prokofiev-Interpretation, scheint dieser Beethoven besonders gut zu seinem Temperament zu passen: Die Werke sind beide improvisatorischer Natur (sie sind fast eher quasi una fantasia als die Sonaten op. 27 des Komponisten); sie sind stark kontrapunktisch ausgerichtet, beide enden mit riesigen Fugen; und nicht zuletzt sind sie sehr dramatisch. Sie sind ebenfalls reif für die vielen subtilen Nuancen, die der wahre Künstler in sie einbringen kann, so wie Koroliovs Herangehensweise an den ersten Satz op. 101. Obwohl das Werk beginnt, als wäre es mitten in einem Traum, hat der Pianist bis zum Ende des Satzes dem Werk eine klassische Ausgewogenheit verliehen – eine Leichtigkeit, einen fast federnden Schritt, der die Stimmung belebt und den Weg für den nachfolgenden schumannesken Satz bereitet. Das Langsam und sehnsuchtsvoll hat ein angemessenes Gefühl der Sehnsucht, ja sogar der selbstsuchenden Reflexion. Koroliov hält die Stimmung behutsam fast statisch, bis schließlich der Ansturm der Fuge unausweichlich wird. Im letzten Satz setzt er nicht nur die Fuge so in Szene, dass jeder musikalische Strang durchgehend klar bleibt, sondern bewahrt auch einen wunderbaren Schwung. Die Akkorde, die am Ende des Werks einsetzen, führen zu einem triumphalen Abschluss der Sonate.

Wo meine Bedenken jedoch wirklich liegen, ist in Koroliovs Gesamtansatz zum „Hammerklavier“. Wäre es großartig genug? Würde es genug von einem monumentalen Gefühl geben? Die Antwort lautet ja. Die Eröffnungsakkorde klingen massiv, aber auch abgerundet und ausgewogen – es gibt eine orchestrale Qualität in seinem Spiel hier. Besonders gefiel mir die abgesetzte Artikulation, die er in den Passagen in den höheren Lagen des Instruments verwendet. Diese kleine Nuance verleiht einem ansonsten schweren und ernsten Werk eine angenehme Luftigkeit. Koroliov kann ebenso die notwendige Rauheit bieten: Die schnellen Stiche, die er gegen Ende des ersten Satzes macht, zeugen davon! Das Adagio sostenuto dauert 19:52 Minuten. Das ist langsamer, als ich es gerne hätte, aber Koroliov formt die Linien so sorgfältig, dass es nie so langsam erscheint, wie die Zeitangabe vermuten lässt. Sein Klang ist hier angemessen transparent und verleiht dieser seltsamen, fast hypnotischen Bewegung eine Unwirklichkeit. Die darauf folgende Fuge bricht lebhaft hervor. Sie ist nicht annähernd so aggressiv wie bei einigen Pianisten – Rudolf Serkin oder Richter -, aber was Koroliov zur Mischung beiträgt, ist ebenso wichtig: ein wunderbares Gespür für das Gesamtbild, jede Sektion klar charakterisiert mit ihrem eigenen Klang, ihrem eigenen Temperament. Am Ende des Werks ist klar, dass er triumphiert hat. In exzellentem und ausgewogenem Klang – nie zu resonant, aber auch nie zu trocken – hat Koroliov einen weiteren Gewinn erzielt. Dennoch möchte ich für diese beiden Sonaten nicht auf meine Favoriten verzichten: Glenn Gould in der op. 101 (CBC Records) und Peter Serkin in der op. 106 (Pro Arte); obwohl beide Pianisten nicht wie Erstwahl-Kandidaten erscheinen mögen, bringen sie beide eine wilde Hingabe, eine feurige Technik und vor allem bringen sie die Musik zum Leben.

Scott Noriega

Fono Forum –

Kammermusik auf Tasten

Beethoven-Sonaten mit Evgeni Koroliov gab es bisher, wenn ich recht sehe, auf CD noch nicht. Der Band 14 von TACETs „Koroliov Series“ holt dies jetzt mit zwei der musikalisch und pianistisch anspruchsvollsten Sonaten nach, dem quasi romantisch beginnenden A-Dur-Werk op. 101 und der das klassische Modell ins Gewaltige dehnenden Hammerklaviersonate op. 106.

Ein spätes, aber überzeugendes „Debüt“. Wer Koroliov kennt, wird von ihm, dessen Ruf sich primär auf seine Leistungen als musterhaft strenger Bach-Spieler gründet, keinen vital donnernden oder mitreißend musikantischen Beethoven erwarten, sondern klar strukturierte, schlanke und beherschte, die Persönlichkeit des Interpreten zurücknehmende Darstellungen. Er wird nicht enttäuscht werden. Aber mir scheint, als sei es Koroliov in seiner neuen Produktion überzeugender denn je gelungen, seine Intentionen in realen Klang umzusetzen. Sein Ansatz lässt die beiden „späten“ Beethoven-Sonaten mit einer kalligraphischen Feinheit und Nervigkeit erstehen, wie man sie sonst höchstens noch von erstklassigen Streichquartetten zu hören erwartet. Der Wahl-Hamburger, Jahrgang 1949, hat die bösen rhythmischen Hakeligkeiten im Marsch und die Terzen- und Quartengänge im Finale der A-Dur-Sonate ebenso wie den manuellen Hürdenlauf der Schlussfuge des op. 106 perfekt und fast ohne die sonst mehr oder weniger deutlich in Erscheinung tretenden „Erdenreste“ in Musik auflösen können. Ebenso sind alle Themenübergänge durch subtile Dynamik oder unaufdringliche Ritardandi bewundernswert deutlich herausgearbeitet, Aufbau und Entwicklung der Sätze lassen sich ebenfalls kaum zwingender hörbar machen. Kurz: Beethoven-Aufnahmen ganz eigenen Zuschnitts und sehr hohen Niveaus.

Ingo Harden, Fono Forum

klassik.com –

–> Original-Artikel

Mit nobler Sprache

(…) Es gelingt ihm [Koroliov] vom ersten Ton an, eine ungeheure Spannung zu erzeugen und damit den Zuhörer wahrhaft in seinen Bann zu ziehen, wie es heute längst nicht mehr alle Interpreten schaffen. Eine in jeder Hinsicht hervorragende Beethoven-Aufnahme.

Peter Büssers

Pizzicato –

So durchdacht wie Koroliov spielen nicht viele Pianisten Beethoven. Und die wenigen, die es tun, die versuchen mit Ihrem Denken den Beethovenschen Ideen möglichst nahe zu kommen. Michael Korstick ist ein gutes Beispiel dafür. Evgeni Koroliov sucht gerne nach eigenen Lösungen und bewahrt so seine Persönlichkeit. Stiltreue ist dennoch für den Pianisten höchstes Gebot. Und wahre Musikalität! So bewahrt er den ersten Satz der Hammerklavier-Sonate bei aller Schnelligkeit des Vortrags und der rhythmischen Belebung vor falschem Drängen. Überhaupt ist das als richtig empfundene Deklamieren in den 2×4 Sätzen gegeben. Zusammen mit seinem schlanken und kräftig akzentuierten Klang auf dem Bösendorfer Imperial sorgt Koroliovs wie auch immer durch Nachdenken und Instinkt zustande gekommene Sicherheit für spannendes Hören. Der erste Satz des Opus 106, um noch einmal darauf zurückzukommen, wird nicht durch ein dezidiertes Vorwärtsstürmen geprägt, sondern durch eine sehr differenzierte, aber im Grund enthusiastische Erregtheit. Die dynamische Differenzierung im nachfolgenden Scherzo ist ebenfalls ein Element, das den Diskurs ungemein bereichert.

Die beiden langsamen Sätze, der kurze aus der 28. Sonate und der lange aus der Neunundzwanzigsten, werden nach Vorgabe gespielt: con affetto, sehr poetisch und weltentrückt der erste, viel irdischer, suchend sozusagen und grüblerisch der zweite. Und dieses Nachdenken, dieses Unentschlossene hält ausdrucksstark im Übergangs-Largo zur Schlussfuge an. Solche gestalterischen Details machen den Reiz dieser Interpretation aus und zeigen, dass es bei Beethoven immer wieder Neues zu entdecken gibt, und seien die Akzentverschiebungen auch nur gering

RéF, Pizzicato

Klassik heute –

Wann immer man im Zusammenhang mit Musik „vom Ernst des Lebens“ sprechen möchte, wäre der Pianist Evgeni Koroliov und seine Interpretationen der geeignete Gegenstand. Seine zahlreichen Einspielungen für das rührige und auf hohe Qualität bedachte Tacet-Label bestätigen ihn auf einer sicheren Spur friedfertiger Unbeugsamkeit, des Erkundenes vorgegebener Werte mit klaren Vorstellungen. Koroliov lässt sich nicht – oder nur selten – von den schönen Dingen des Nebensächlichen, des Schmückenden verlocken. Man denke hier an Vladimir Horowitz, dem es immer gegeben war, sich mit leisen, suggestiven, schier unirdischen Momenten aus einem vertrauten Werkverlauf auszublenden. Womit er dem Klavierspiel eine unerhörte Dimension des fesselnd Unwirklichen und zugleich unvergesslich Greifbaren erschloss. Dies lässt sich auch anders akzentuiert beschreiben. Koroliov bietet ein gründlich vorbereitetes Ganze unter dem Schirm dienender Verantwortung, während Horowitz mit dem herausgehobenen Einzelnen für kostbare Momente den Augen die Ohren und den Ohren die Augen öffnete. Es sind klangliche Wimpernschläge des rein materiell nicht mehr Erklärbaren – kurzum: Koroliov führt den Hörer, Horowitz führt und entführt ihn…Als Beispiel für Horowitzens Klangzauber und schier transzendentale Anschlags- und Tastenstreichelmagie nenne ich als Musterbeispiele seine verschiedenen Aufnahmen von Skrjabins Etüde op. 2,1 und der Poème op. 32,1! Für eine deutende Wiedergabe eines so weit reichenden, umfangreichen Komplexes wie Beethoven so genannte Hammerklavier-Sonate wird ein Musikernaturell wie jenes von Koroliov zweifellos stichhaltigere Ergebnisse zeitigen als ein Vortrag im Blick und mit dem Griff auf das schöne Einzelne, auf die vereinzelte Pointe oder gar mit dem Kurzzeiterfolg, für Augenblicke die reale Zeit gleichsam ausblenden zu können. Ich weiß nicht, ob Horowitz je die monumentale, den Pianisten bis an die Grenzen des Machbaren herausfordernde B-Dur-Sonate je gespielt oder gar aufgeführt hat. Koroliov jedenfalls beschreitet mit seinen ungemein zuverlässigen Händen einen Weg wie in völliger Verachtung alles Exzentrischen. Keine Unwucht in der unbeirrt voranstrebenden Texterkundung stört den Rundlauf im Markanten der schnellen Abteilungen, schon gar nicht im Verhaltenen des langsamen Satzes.

Der akkordisch auftrumpfende, wie eine Festspielfanfare die noch murmelnden, raschelnden Zuhörer zur Aufmerksamkeit zwingende Einstieg entbehrt bei Koroliov nicht der Strahlkraft und des glanzvollen Klangmuskelspiels. Er aber bleibt in der Tempodosierung zurückhaltend. Gemäßigt insofern, als die Diskussionen um die Originalität (und Unzweifelhaftigkeit) der überkommenen Metronomangaben zu ersten, wahrhaft handgreifliche Ergebnissen führten. Friedrich Gulda war es wohl als Erster, der den Kopfsatz in den 60er Jahren in gefährlicher, irritierender Rasanz abzuwickeln wagte. Selbst wenn Beethoven an ein so hohes oder auch nur annähernd so eiliges Tempo gedacht haben sollte, es sollte jedem verantwortungsbewussten Spieler dennoch erlaubt sein, die rahmenden Teile auf eine Weise zu beschleunigen, die den motivischen und satztechnischen Feinheiten sozusagen Luft und Lebensraum belässt. Ansonsten kommen und verflüchtigen sich die Gestalten und Linienverknüpfungen der beiden Sätze bis zur Unkenntlichkeit. Viele an sich schon eng gesetzte Details kommen wie zerquetscht, also wild hervor und weiter gezerrt. Größe und stolze Wucht verkommen in Ungeduld und Hektik, die Fuge gerät zum post-barocken Amoklauf in dessen Verlauf die massiven Trillerkombinationen wie auf einem von Kalaschnikoff getunten Steinway daher knattern. Koroliovs Handhabe mag man im krassen Unterschied zu Gulda (dem man auch Michael Korstick an die Seite stellen darf) eine eher akademische Haltung ankreiden. Doch diese Haltung ist mir insofern sympathisch, als sie mich bei der neuerlichen Auseinandersetzung mit dem Werk nicht durch pianistischen Hochleistungssport oder auch durch gestische Exaltiertheit von der Sache ablenkt. Von Koroliov gelenkt und immer wieder auf das Einzelne in Bezug auf das Überwölbende aufmerksam gemacht, zieht der erste Satz wie eine Abenteuerfahrt in bekannter Gegend vorüber. Sicher erkundet der Forscher am Klavier die weit entfernten Lagen auf den melodischen Gipfeln weit über der akustischen Baumgrenze bis hinunter in die Schluchten dieses Beethovenschen Allegro-Gebirges. Der zweite Satz wirkt bei Koroliov in seiner kurzatmigen Borstigkeit und mit seinen überraschenden, wenn man will: themenfremden Durchgangspassagen bedachtsam harmonisiert. Nicht eigentlich entschärft, aber in der Diktion jedenfalls etwas humaner dargeboten als es mir von den meisten Darstellungen in Erinnerung ist. Mit dem langsamen Satz erinnert Koroliov – wie mir scheint – an die Möglichkeit, dem Unbegreiflichen einen Hauch von Begreiflichkeit, eine gewisse Erdung zu verleihen. Es ist, als wollte er ihn nicht einzig und allein in Richtung ernster Weihe lenken, ihn sozusagen endgültig aus den Zonen grauen Diesseits dirigieren. Dies pflegten die alten Meister wie Edwin Fischer, Kempff, Arrau und auf seine Weise auch der kühlere Backhaus wie in Erwartung, mit und durch Beethoven die höchsten Gipfel eines moralisch-ästhetischen Olymps zu erklimmen. Evgeni Koroliov gibt dies eine Spur gelassener, er bittet den Hörer, ihn aufmerksam zu begleiten, sich mit ihm auf eine an sich kleine, subjektiv aber ausführliche musikalische Weltumrundung zu begeben, die bei aller hochgeistigen Verlangsamung in zarter Rhythmisierung auch dem Tänzerischen eine Chance gibt.

Die Fuge meistert Koroliov in einer fesselnden und zugleich erhellenden Mischung aus elastischer Unerbittlichkeit und klavierpädagogischer Beredsamkeit. Wir befinden uns gewissermaßen auf einem musikalischen Lehrpfad. Alle wichtigen Wendungen, Übergänge, Haltepunkte, alle Gefahrenzonen und Luststrecken sind markiert. Obwohl in diesem vielstimmigen Tumult aus Geist und Akrobatik, aus Handwerk und Zauberei von Gemütlichkeit keine Rede sein kann, mit Koroliov fühlt man sich sicher bis zum bebenden, erschöpfenden Ende geführt – bereit für die im Vergleich zur Fuge doch geradezu unterhaltsame A-Dur-Sonate (op. 101), sofern man sie nicht der Titelliste folgend zuerst gehört hat. Hier vermisse ich in Koroliovs Auftreten etwas mehr an „innigster Empfindung“ und jenen „sehnsuchtsvollen“ Tonfall, den Beethoven in vielfältiger A bstufung für die Sätze Nr. 1 und 3 gefordert hat. Im Märschmäßigen des zweiten Satzes und im Zuge von Geschwindheit und Entschlossenheit bleiben jedoch keine Wünsche offen. (…)

Peter Cossé